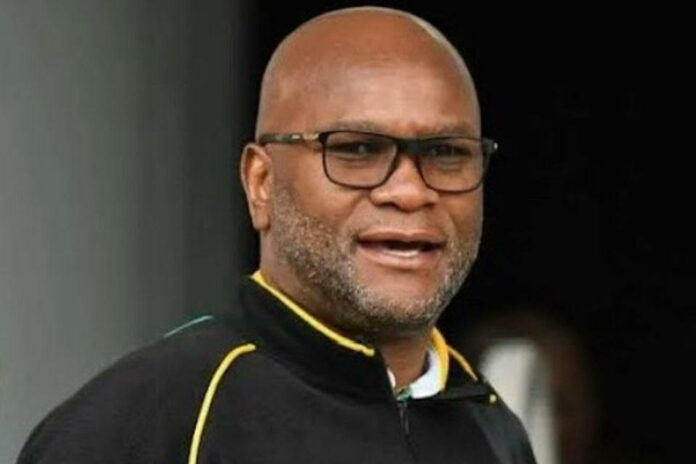

Arrêté lundi à Alger par des policiers en civil, le militant politique et coordinateur national du Mouvement démocratique et social (MDS), Fethi Ghares, a été placé en détention préventive à l’issue d’une perquisition menée à son domicile.

Moins de vingt-quatre heures plus tard, le procureur de la République près le tribunal de Hussein Dey (cour d’Alger) a ordonné son jugement en comparution immédiate. A l’issue de sa comparution, Fethi Gharès a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès prévu le 7 octobre.

Le militant est poursuivi pour deux chefs d’inculpation : outrage à corps constitué et propagation parmi le public de fausses informations susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique. Deux incriminations aux contours extensibles, régulièrement dénoncées par les défenseurs des droits humains comme autant d’outils destinés à restreindre la liberté d’expression.

Cette arrestation survient au lendemain de son passage sur la chaîne privée Al Maghrebia, qui émet depuis Londres et est considérée comme proche de l’opposition islamiste. Lors de cette intervention, Ghares avait livré une analyse critique de l’entrevue télévisée avec des journalistes de la veille de Abdelmadjid Tebboune. Cette chronologie donne à son interpellation une dimension hautement politique, laissant planer le soupçon d’un lien direct entre son expression médiatique et son incarcération.

Le MDS, dont Fethi Ghares est coordinateur national, fait déjà l’objet d’une mesure judiciaire de suspension. Héritier du Parti communiste algérien et ancré de longue date dans le camp de l’opposition démocratique et laïque, le parti se retrouve ainsi marginalisé davantage encore par l’arrestation de son premier responsable.

Le recours à la procédure de comparution immédiate – qui réduit drastiquement les délais de préparation de la défense – traduit une volonté manifeste de rapidité répressive, au détriment du droit à un procès équitable. Cette pratique interroge sur le respect des garanties constitutionnelles censées protéger les libertés fondamentales.

Au-delà du cas personnel de Fethi Ghares, cette affaire s’inscrit dans une séquence plus large marquée par la multiplication des poursuites visant militants, journalistes et opposants. La criminalisation des opinions critiques, en particulier lorsqu’elles mettent en cause les plus hautes autorités de l’État, accentue un climat d’étouffement du débat public et fragilise le pluralisme politique en Algérie.

Il faut rappeler enfin qu’il y a plus de 200 détenus d’opinion en Algérie.

La rédaction