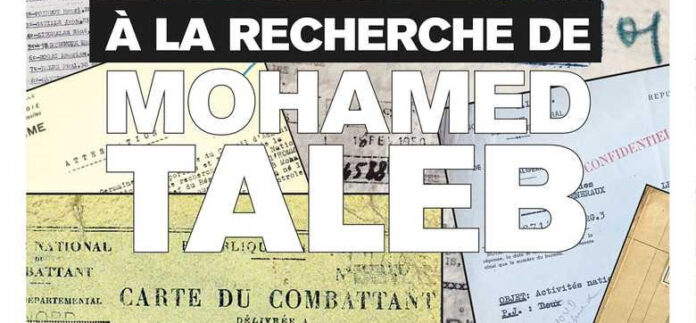

En feuilletant À la recherche de Mohamed Taleb (Grasset, 14 janvier 2026), on découvre un nom absent des mémoires officielles : Mohamed Taleb. Ni les manuels scolaires algériens, ni les récits français de la Résistance ne le mentionnent. Et pourtant, le livre montre qu’il a combattu le nazisme sous l’uniforme français, au sein d’un système colonial qui ne reconnaissait ni sa citoyenneté, ni son courage.

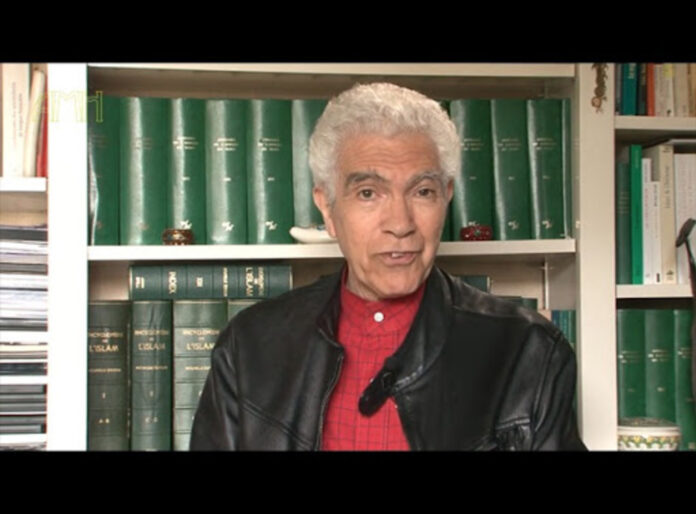

Ce livre n’est pas une biographie classique. Il ne cherche ni à fabriquer un héros ni à solder un contentieux mémoriel. Jean-Christophe Notin, historien reconnu de la Seconde Guerre mondiale et de la France libre, mène ici une enquête patiente sur une disparition : celle d’un combattant algérien engagé dans la Résistance, puis effacé des deux côtés de la Méditerranée.

Mohamed Taleb appartient à cette génération d’Algériens happés par la guerre européenne, enrôlés dans l’armée française d’un empire qui leur refusait l’égalité. Des hommes appelés à mourir pour des valeurs universelles — liberté, dignité, lutte contre la barbarie — sans jamais être reconnus comme citoyens à part entière. Taleb ne se contente pas d’être soldat. Il entre dans des réseaux de Résistance, s’implique dans des activités jugées suffisamment importantes pour laisser des traces dans plusieurs fonds sensibles des archives françaises. Puis, après la guerre, son nom disparaît.

C’est ce silence qui est au cœur du livre.

Un nom qui résiste aux archives

Jean-Christophe Notin ne cherchait pas Mohamed Taleb. Il est tombé sur lui. En travaillant depuis des années sur la Résistance et la France libre, il croise d’abord une mention administrative, puis une autre dans un dossier judiciaire, puis une trace dans des archives liées aux réseaux clandestins. Le même nom revient, sans biographie, sans visage, sans récit. Mohamed Taleb apparaît dans des dossiers importants, puis s’évanouit.

Pourquoi ce soldat algérien figure-t-il dans plusieurs fichiers de la Résistance ? Pourquoi est-il associé à des affaires suivies par les services français ? Et pourquoi, après 1945, plus rien ?

À partir de cette anomalie, Notin engage une véritable enquête. Il confronte les archives militaires, les dossiers de police, les fichiers judiciaires, les documents de la France libre. Il recoupe, compare, mesure les silences. Peu à peu, une trajectoire se dessine : celle d’un Algérien engagé dans la lutte contre l’occupation nazie, mais enfermé dans la condition de sujet colonial.

Taleb agit dans un monde où l’Algérie est encore une colonie, intégrée juridiquement à la France mais exclue politiquement. Il combat dans l’armée française, mais n’est pas français au sens plein. Il lutte contre le nazisme, mais sans garantie que cette lutte lui vaudra un jour reconnaissance ou égalité.

Le livre ne tranche pas la question des loyautés. Taleb était-il « pour la France » ou « pour l’Algérie » ? Le piège serait de vouloir le récupérer. Le livre montre au contraire un homme pris dans une contradiction historique : engagé dans une guerre juste, à l’intérieur d’un système injuste.

La rencontre avec Souad

L’enquête aurait pu rester confinée aux archives. Elle prend une autre dimension lors d’une conférence publique consacrée aux combattants coloniaux de la Résistance. Jean-Christophe Notin y évoque Mohamed Taleb, ce nom qui revient sans cesse dans ses recherches.

À l’issue de cette conférence, une femme s’avance. Elle se présente : Souad, petite-fille de Mohamed Taleb.

Ce moment marque un tournant. Jusqu’alors, Mohamed Taleb n’existait que dans les dossiers de l’État : un matricule, des rapports, des décisions administratives. Avec Souad, il devient un homme inscrit dans une mémoire familiale, faite de silences, d’injustices et d’oubli.

Souad n’apporte pas un récit héroïque. Elle apporte des fragments : des souvenirs transmis, des zones d’ombre, le sentiment d’une reconnaissance refusée. Elle confirme ce que les archives laissaient entendre sans jamais l’affirmer clairement : Mohamed Taleb a bien été engagé dans la Résistance, mais il n’a jamais bénéficié d’une reconnaissance durable.

À partir de cette rencontre, le travail de Notin change d’échelle. Il ne s’agit plus seulement de vérifier des documents, mais de confronter la mémoire de l’État à celle d’une descendante. Les dossiers prennent un autre relief. Les silences deviennent éloquents. Le livre naît de cette confrontation entre l’histoire administrative et la mémoire intime.

C’est cette rencontre, dans une salle de conférence, qui donne au livre sa profondeur. Sans Souad, Mohamed Taleb serait peut-être resté une note de bas de page. Avec elle, il redevient un acteur de l’histoire.

Un oubli révélateur

L’après-guerre est l’autre grande zone d’ombre. Comme des milliers d’anciens combattants algériens, Mohamed Taleb ne bénéficie ni d’une pleine reconnaissance ni d’une place durable dans la mémoire française. La Résistance est célébrée, mais ses combattants coloniaux sont relégués. Leurs droits, leurs pensions, leur statut restent inférieurs.

Du côté algérien, la guerre de Libération recompose le paysage mémoriel. Les engagements antérieurs, surtout lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre français, deviennent marginaux, parfois suspects. Taleb disparaît entre deux récits nationaux qui n’ont pas de place pour lui.

C’est là que le livre prend sa dimension politique. En racontant Mohamed Taleb, Notin interroge la manière dont les États fabriquent leurs mémoires. Qui est retenu ? Qui est effacé ? Et selon quels critères ?

L’histoire de Taleb ne préfigure pas directement la lutte indépendantiste, mais elle en éclaire le contexte : celui d’une population colonisée appelée à se battre pour la liberté des autres avant d’obtenir la sienne.

Jean-Christophe Notin, auteur de nombreux ouvrages sur la guerre, la Résistance et la France libre (Tallandier, Fayard, Calmann-Lévy), signe ici, avec À la recherche de Mohamed Taleb, un livre de réparation historique. Pas pour ériger un mythe, mais pour restituer une trajectoire que ni la France ni l’Algérie n’ont su accueillir.

Mohamed Taleb n’est pas un symbole commode. Il est un homme réel, pris dans les contradictions de l’histoire coloniale. C’est précisément pour cela qu’il mérite d’être lu, compris et transmis.

Djamal Guettala

- Publicité -