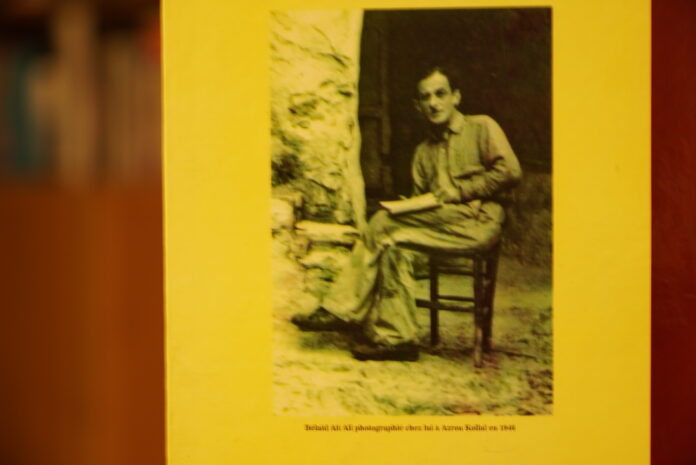

Avec l’aimable autorisation d’Ibrahim Mohand qui a coordonné, réécrit avec une graphie plus récente et fait rééditer, en 2014, l’ensemble de l’œuvre de Belaïd At Ali, nous allons publier ici les textes de ce dernier. Au fil des semaines, vous retrouverez ici les nouvelles, contes et la poésie de Belaïd At Ali.

En attendant, Aumer U Lamara a recueilli ci-dessous les propos d'Ibrahim Mohand autour de la vie de Belaïd At Ali.

Tadiwennit akked Lḥusin At Aâli (di nekwa Ibrahim Mohand), yiwen seg ineggura i yessnen Belaïd Aït Ali (1).

Lḥusin si taddart n Aẓru At Xlef, deg At Mangellat, netta seg yiwen udrum akked Belaïd Aït Ali, ixxamen-nsen tabburt ɣer tebburt :

« Akka, nekkni n yiwen udrum Iḥebciyen deg llant 6 txerruba, yal yiwet s yisem-is, maca aẓar-nneɣ yiwen. Cfiɣ mi lliɣ d ameẓyan, akk’akka ad iyi-isseqdec baba :

– Ruḥ a mmi awi-yas imensi i Dadda-k Belaïd !

Akken yal tikkelt mi yella Dda Belaïd iman-is kan deg uxxam, ma terzef yemma-s akked gma-s anida nniḍen.

Lḥusin yura adlis ɣef tmeddurt n Belaïd Aït Ali di 2010, « Errance et génie littéraire » (2), syin issuffeɣ-d di 2014 adlis ameqqran deg yella akk wayen yura Belaïd Aït Ali (3), Tizmamim n Belaïd Aït Ali / les cahiers de Belaïd Aït Ali (éditions Dar Khettab, Boudouaou).

Anwa i d Lḥusin At Aâli, amek issaweḍ ad yaru adlis amezwaru… ad yernu ad d-issuffeɣ adlis ameqqran n Belaïd ?

Lḥusin At Aâli : « Mi lliɣ xeddmeɣ idis n Paris, lliɣ rennuɣ almad n tmaziɣt di INALCO ɣur Professeur Chaker, syin seg ucrured ar tikli, ufiɣ-d iman-iw kecmeɣ aḍar afus deg udlis… yiwen wass ẓriɣ sdat wallen-iw tizmamin-nni i yura Dda Belaïd di taddart, les cahiers originaux, i yura, i ixaḍ Dda Belaïd s ufus-is, tawriqt ɣer tayeḍ !». D agerruj !

Lḥusin ur iḥemmel ad ihder ɣer yiman-is netta :

Lḥusin ilul di 1938 deg Uẓru, d netta i d amenzu n 5 watmaten-is d yessetma-s ; mi yemmut baba-s di tazwara kan n 1954, d netta i ibedden ɣef twacult-is. Di taggara n 1957, si mi serɣen laâsker taddart n Aẓru akked Ugemmun Izem, izger ɣer Fransa akken ad ixdem.

Mi tefra di 1962, ikcem ɣer Lezzayer, ixeddem irennu ilemmed deg uɣerbaz n tmeddit (cours du soir). Di tallit-nni i tella tnekra n FFS di tmurt. Di Lezzayer, illa yeqqar akked Ramdane Redjala, syin issen gma-s, Mbarek Redjala (4) win i yellan d ameɣnas n FFS. Lḥusin ikcem aḍar afus deg ukabar FFS, acku yella yakan d « sympathisant » n ukabar n Aït Ahmed.

Mi tettnadi fell-as la Sécurité Militaire, inser-asen mi ṭṭfen imeddukal-is, maca yal ass d anekcum n imsulta ɣer uxxam-is, d ahuccu d usqirri n watmaten-is akked wid akk n twacult-is ; wḍen yimsulta ɣer taddart n xwal-is, di Budafal, s lmatruyzat, akken ad ẓren ma yeffer din :

« Qebleɣ ad ttwaṭṭfeɣ nek, ayen ibɣu yeḍru, akken ad hennin atmaten-iw d uxxam-iw ; yiwen wass ruḥeɣ d nek ɣer imsulta ! ».

Lḥusin cudden-t din, iwwet-d sin iseggasen n lḥebs, ur illi craâ, irwa tamerẓagut n la torture. Bran-as-d di 1969 ; Irna kra n iseggasen di Lezzayer, syen izger diɣ ɣer Fransa di 1973. Din, yufa Mbarek Redjala akked wiyaḍ…

Ad d-nuɣal ɣer Belaïd Aït Ali, d amyaru di taddart Aẓru At Xlef, gar 1945 d 1946 ?

Dda Belaïd illa d amezdaɣ n taddart, d yiwen ur nzehher, ur nettkeṭṭir awal. D aḥedri, d bab n tmussni acku yeɣra, ittqadar, ttqadaren-t medden. Yemma-s tella d aselmadt si zik n tefransit, di taddart akked imukan nniḍen, syen tennejmaâ-d ɣer taddart. Illa diɣ yiwen gma-s di taddart, Ṭeyeb. Amur ameqqran, Belaïd ittili iman-is kan deg uxxam. Di tallit-nni ur iẓri yiwen ittaru, nnig yemma-s akked at uxxam-nsen.

Awal i zemreɣ ad d-iniɣ ɣef Dda Belaïd, illa di taddart ixulef irgazen nniḍen : « atypique », acku ittidir iman-is si mi tebra tmeṭṭut-is, iqqar idlisen yal ass, ur iteffeɣ si taddart, ur ixeddem tafellaḥt.

Awal akked wudem i d-iqqimen fell-as : d uḥdiq nezzeh, ittqadar, awal aẓidan deg yimi-s.

Mi kkreɣ d argaz, selleɣ i yemdanen nniḍen heddren ɣef Belaïd Aït Aâli, d amussnaw ameqqran, i fehmeɣ argaz i ssneɣ nek di temẓi, s wayen iɣef cfiɣ akked wayen d-iqqimen di taddart, i xemmeɣ ad rnuɣ asurif ɣer sdat, ad kecmeɣ ‘’gar yiccer d uksum’’ akken ad t-issineɣ.

Deg INALCO di Paris i yufiɣ abrid-nni, akked wayen d-lemdeɣ sɣur père Degezelle (5) asmi nemlal di 1983. Ildi-d ubrid sdat-i. Mi rsent wallen-iw ɣef tezmamin i yura s ufus-is Dda Belaïd, ikkes-iyi ukukru, wḍeɣ ɣer tala, ɣer « la source ».

Qqimeɣ-as, nudaɣ akka d wakka ; ufiɣ-d ula d taqcict-nni, Newwara, yell-is n wetma-s, i yettawi deg ufus mi tella d tameẓyant, acku ɣur-sen i tlul, ɣur-sen i d-tekker.

« Taqbaylit ur tettaru… ! »

Di tazwara, mi yas-issuter JL. Degezelle akken ad yaru, Belaïd ur yumin izmer ad yaru s teqbaylit, acku i netta, i nekkni akk di tallit-nni : « taqbaylit ur tettaru-yara ! ». Inna-yas yiwen wawal i Degezelle : « nous verrons dans quelques siècles » ! (ad nẓer akka kra n leqrun ɣer sdat). Maca, mi yebda tira, ikcem deg-s, ikcem di tmussni iɣef ur ibni tezmer ad tili, iwala tamussni-nni deg yekcem tessaweḍ ɣer igenwan, simal iteddu, simal yettaf ayen ur issin, inna di tebrat i JL. Degezelle : « Je vais de découverte en découverte ». Ikkes-as ukukru, iger aẓeṭṭa n tira !

Mi yekcem di tira n tezmamt tamezwarut, Dda Belaïd yufa-d amek ara yaru akken iwata, isnerna seg wayen illan d isekkilen, acku yesnulfa-d amek ara s-iddu i tira-s netta, « un son, un caractère » (yiwen ssut, yiwen usekkil), am akken qqaren, yuɣal d ‘’linguiste’’/asnisli s tmara.

Assaɣ gar Belaïd Aït Ali akked Khelifati Muḥend Ameqqran (6) ?

Di taddart n Uẓru, di tallit-nni, yella yiwen umeɣnas n PPA, Muḥend Ameqqran At Xlifa (di nekwa Khelifati), ula d netta ittɣimi di taddart acku yella « insoumis », illa diɣ ittaru tamaziɣt, ixeddem tagmi/recherche ɣef tira n tifinaɣ, s tuffra ur iẓri yiwen. Maca ur illi kra n wassaɣ gar-asen ; mačči yiwet tikli-nsen, yiwen d mmi-s n ccix n lǧamaâ, lḥaǧ Ḥmed At Xlifa, wayeḍ ur illi deg ubrid-nni n ddin. Muḥend Ameqqran illa yettɣimi di Sidi Ṭeyyeb, ma d Dda Belaïd ma yeqqim, ittɣimi di tejmaât, ur ikeccem ɣer lǧamaâ n taddart. Akken ẓriɣ, ur llin d imeddukal, ur d-ihdir yiwen illa wayen i ten-isduklen di taddart neɣ anida nniḍen.

Belaïd Aït Aâli ibɣa ad yerr awal i Messali !

Deg wass n 11 di meɣres 1947, Messali yusa-d ɣer Micli, iga anejmaâ d ameqqran sdat temdint n Micli, di Tqerrabin, acku kumisar n tedbelt n Fransa ur iqbil ad yili deg wakal n tɣiwant/la commune. Mi d-iga inaw/discours Messali, inna-d ayen d-inna, ihder-d s tefransit akked taârabt, Si Djilani (n At Iraten) iṭerjim-d awal-is s teqbaylit. Inna-d kra Messali ur t-iqbil Belaïd, ibɣa ad d-inṭeq, ad as-yerr awal i Messali.

Mi yeẓra Belaïd yiwen seg imḍebren, Amer At Ccix (Chikh Amer) n taddart-is, issuter-as ad yali ad d-ihder. Maca ur t-ǧǧin ad yali ɣef taârict-nni. Nnan-as : « Messali d inebgi-nneɣ, illa ddaw laânaya-nneɣ, yiwen ur as-ittarra awal ». Teqqim akken.

Ar ass-a ur iẓri yiwen anwa awal deg inaw/discours n Messali i yesserfan Belaïd Aït Ali, akken ad issuter ad as-yerr awal sdat medden.

Taɣuri si tedyant-nni, Belaïd illa yeggar tamawt i liḥala n tmurt-is, iga-yas aɣbel, ɣas ur illi d ameɣnas deg ukabar gar wid illan di tallit-nni, maca tamsalt n temharsa/listiaâmer ur tt-iqbil. Akk’akka teteffeɣ-d di tira-s, zun d aɣemmez kan, maca s wazal-is.

Yiwen deg-sen, d awal i yenna i JL. Degezelle, mi yas-d-iwwi yiwen wass idlisen, irna yessuter Belaïd ad as-yawi ayen yuran ɣef tmurt n Lezzayer, ɣef umezruy-is, am wid n Stephane Gsell… « qui me diront quelque chose sur mes origines » (wid ara yi-islemden ɣef iẓuran-iw).

Belaïd d anagi n tmeddurt n taddart

Amur ameqqran n wayen yura d ayen iẓerr di taddart, d imdanen akk iddren deg-s, ama d irgazen iẓerr, ama d tudert n tilawin (tazmamt « Sut taddart », numru 9) akked imeẓyanen. Dda Belaïd illa ldint wallen-is, iggar tamawt, iẓerr ayen illan, irna isell i yal awal d-iffɣen. Zemreɣ ad d-iniɣ illa zun d ‘’photographe’’ s tiṭ-is, il a les yeux et les oreilles ouverts.

Ma nekkes ayen illan d timucuha n zik i d-yura, yal amdan nezmer ad as-neg isem di taddart di tallit-nni deg yura, gar 1945 d 1947. Udem, neɣ udmawan/personnage n Jeddi, d Lḥusin At Ḥemmu, irna adar ɣef wiyaḍ di tmussni. Nek, mi d-kkreɣ, ssneɣ ugar Dda Yidir, memm-is n Lḥusin, d amussnaw ameqqran, issen taqbaylit.

Tilin-nni yella di taddart Dda Belaïd, zun iffer ɣef udabu n Fransa acku yella d imnejli/insoumis, si mi d-irwel si laâsker di Tunes, teldi-yas tabburt akken ad yissin taddart. Lemmer yeffiɣ, yunag ad ixdem anida nniḍen, izmer lḥal ur ittaru ayen i yura.

Ayen ideg isnerna, d asenqed n yemdanen. Ur iqqim kan deg uglam/description n yemdanen ; netta yerna akkin tamuɣli akken ad ifhem imdanen, amek i llan akken, amek ttxemmimen akken, amek illa lmizan swayes teddun. Netta yessefruy yal tamsalt, amek tella, acimi akken i tella, ansi d-tekka...

Dda Belaïd isdukel tamussni n ethnologue akked anthropologue, ɣas netta d yiwen n taddart, zun si berra i d-iẓerr taddart-is akked tmurt ideg d-ikker, s tiṭ n wayeḍ. D asenqad d wawal.

Tamuɣli n Dda Belaïd ɣef tudert n « daxel/agensu n taddart » terna adar

Nenna-t-id yakan, iɣimi-nni yeqqim di taddart teldi-yas tabburt akken ad yissin ‘’taddart n tmeṭṭut’’. Di tezmamt Numru 9, iwumi isemma ‘’Sut taddart’’, isban-d ayen ur nettwassen, ayen ur izmir ad yissin urgaz iteffɣen i lefjer, i d-ikeccmen i yitran.

Netta yella isell i tlawin-nni d-ikecmen ɣur yemma-s di tnemmast n taddart, isell i tid yettmeslayen deg ifergan-nsent, aqerru-s ittaṭṭaf yal awal isell, deg iḍ ittaru-t di tezmamt.

Irgazen iteffɣen ɣer tfellaḥt-nsen, ɣer ssuq neɣ ɣer temdinin akkin ur zmiren ad issinen ayen iwumi isell Dda Belaïd. Tella tayeḍ, mačči d ayen iwumi ur slin yergazen kan, d ayen iwumi ur fkin azal yergazen di tallit-nni. I nutni, zun ur telli tmussni ɣur tilawin ; llan wid iqqaren awal-nni : « d asqaqi n tlawin », zun tameṭṭut mačči d amdan ! Dda Belaïd iffeɣ si tmuɣli-nni, yufa din agerruj n tmussni.

Ansi d-tekka tmuɣli n Dda Belaïd akken ad iẓerr timetti-s akken i tella, akken ad yefk azal i tmussni n tmurt, d irgazen neɣ d tilawin ? Nek zemreɣ ad d-iniɣ acku yeffeɣ (illa di Paris acḥal n iseggasen, iɣra din ɣur gma-s Muḥend Saâid armi d 1925), irna yeqqar idlisen yal ass ; ayen yufa ad t-iɣer, irna diɣ yettawi-yas-d Jean-Louis. Degezelle. Dda Belaïd issahrew tamuɣli-s, tamussni-s, ur iqqim gar tlisa n taddart ; yufa diɣ, yal tamussni tezmer ad d-teffeɣ s tutlayt-is, s teqbaylit-is !

Dda Belaïd d aâfi, d bab n talwit, ur iḥemmel takriṭ/violence !

Akken i yella netta i iẓerr tamurt, taddart, di tudert-nni n temharsa/listiaâmer deg tella tmurt di tallit-nni. Uraren-nni gar yemdanen, netta ifhem-iten ansi d-kkan, issemẓi-ten, zun imennuɣen-nni yakk iwumi isell, nutni d uraren n ddiq, n tmara, ma d uguren afella i d-kkan.

Issaweḍ tamuɣli-s armi ula di tmucuha n zik i d-yura, llant tid deg ikkes akkin ayen illan d takriṭ. Ifhem netta « igelliden-nni n tmucuha i itekksen iqerra », am tin n « ḥmer lɛin »/bu-tiṭ tazeggaɣt), mačči d timucuha n tmurt, d ayen d-ikkan si Ccerq, seg wagmuḍ (contes orientaux), mačči d tamuɣli n tmurt.

‘’Belaïd wis sin’’ di temdint n Lezzayer !

Dda Belaïd iffeɣ-d si taddart yiwet tallit, iqqim di Lezzayer, maca mačči d tudert n taddart ideg illa din, isaâdda/issezri tudert « une vie de clochard » !

D ayen issewhamen. Mačči d ayen d-inna yiwen nniḍen fell-as ; d netta i t-yura (s tefransit) di taggara. Ɣas illa d azehwani, un bon vivant, maca yeḥdeq nnig talast di taddart, ma d tallit-nni n Lezzayer deg iteddu zun d abuaâryan, war axxam, war acettiḍ, d asekran deg iberdan, iteddu icennu s tefransit sdat leqhawi n Irumyen, akken ad as-d-fken duru neɣ snat, ur telli d tikli n Dda Belaïd.

Ayen fehmeɣ nek s timmad-iw, yiwen nniḍen izmer ad tt-issefru akken nniḍen : Dda Belaïd isnulfa-d amdan nniḍen s yiman-is, ‘’il s’est fabriqué un personnage’’, akken ad yili anida ur t-issin yiwen, ad ijerreb/ad isker tarmit, akken ad iẓer ayen ur izmir ad iẓer di tmeddurt-nni n taddart d-ifergen s tlisa.

Maca, ɣas akken ‘’ikcem deg uglim n wayeḍ’’, netta ur as-tekkis tmuɣli deg tella tmurt-is, tamurt tella ddaw uzaglu n temharsa/listaâmer.

Ayen yura s ufus-is, ɣef liḥala-s mi yella icennu sdat leqhawi s tefransit (ittmeslayt tafransit zun d afransi), inna : «… parce que la tenue, ni l’accent, ni rien en moi ne permet de déceler l’indigène » (p. 37).

Tamuɣli-nni deg tella tmurt-is, tin deg illa netta d ‘’indigène’’, ifra-tt-id s yiwen wawal i yenna i ufesyan-is afransi di Tunes, mi yella d aserdas di 1939 : «Mon capitaine, même si je vous ramène tous les « Boches » (les Allemands, NDLR) par l’oreille, on me considérera toujours comme vulgaire indigène » (Tunisie, soldat rappelé dans l’armée française, 1939) (Lemmer ad ak-d-awiɣ akk Almaniyen deg umeẓẓug, kenwi ad yi-d-tẓerrem kan d abeldi n tmurt, zun mačči d amdan).

Tella tuttra d-iqqimen, tin i walaɣ nek : Dda Belaïd iwwet ad ikkes acuddu-nni n « Belaïd aḥedqi, asusam, amussnaw ittqadaren, i yettqadaren medden » n taddart, neɣ illa yetturar zun d amezgun s yiman-is, ‘’il jouait un rôle de théâtre’’ ? Nek ur as-ufiɣ asefru-s.

Belaïd Aït Ali d amaru… d amedyaz !

Di tezmamt Numru 8 i yura 28 isefra kan, di taggara n 1946. Deg wayen akk yura di 9 tezmamin, d tin kan ideg d-immeslay ɣef yiman-is. Ur telli d tira n usenqad n yemdanen iddren di taddart, maca s tmedyezt, zun idel tamuɣli-s, idreg awal-is, zun d aɣemmez kan, am akken ur ibɣi ad d-yini s wawalen n yal ass ; zun d asberber akken ad iffer wayen ur issarem ad d-ibin. Dda Belaïd d imsetḥi ?

Neɣ, am akken i tt-fehmeɣ, tella tmeslayt n usenqed deg-s awal igzem, ikkat ittaweḍ anida yebɣa, tella tmeslayt n iḥussan, tutlayt n wul d tasa i d-iteffɣen kan s isefra iwumi yessefk asefru, anekcum ‘’gar yiccer d uksum’’, d tamuɣli nniḍen ikecmen ddaw uglim ?

Akka i teqqim, d asemɛen kan. Yal yiwen ad tt-ifhem akken yufa.

Belaïd Aït Ali d amaru armi d tagnit taneggarut…

Di 1947, Belaïd yunag ɣer tmurt n Merruk akken ad iẓer gma-s i yellan ixeddem di Wejda. Ur iqqim din, si mi yeẓra gma-s, izzi-d ɣer tmurt n Lezzayer, maca ur d-iwwiḍ ɣer taddart-is.

Inig-is iteddu si temdint ɣer tayeḍ, d tikli n uḍar (Meɣniyya, Tlemsan), d amuḍin si sbiṭar ɣer wayeḍ (Sig, Wehran, Maŝker). Taggara yemmut di sbiṭar n Maâsker di 1950. Iwweḍ-d tiligram ɣer Waɣzen i Jean-Louis. Degezelle.

Nnan-as-d awal i Degezelle : mi yemmut Belaïd, illa yettaru, amru (porte-plume) deg ufus-is.

Ur neẓri acu i yella yettaru Dda Belaïd, maca d ayen meqqren i yella yettaru, acku yura-d yakan i Degezelle qbel ad immet, mi yufa iman-is di sbiṭar, issarem ad yejji, ad d-yuɣal ɣer taddart, ad irnu ad yaru :

« Je n’aspire qu’au plaisir de reprendre la suite de mes Cahiers, je crois que c’est ici le moment et l’occasion providentielle pour moi d’écrire quelque chose de sérieux... » / Sarameɣ ad afeɣ tazmert akken ad uɣaleɣ ɣer tira n tezmamin-iw, acku dagi i yi-tefka tegnit akken ad aruɣ ayen meqqren).

Teǧǧa-t tezmert-nni, tamettant/lmut ur as-teǧǧi i Dda Belaïd ad d-yaru ayen meqqren ugar !

Tamawt i lǧil n wass-a

Ma nerna-d awal aneggaru, d azamul kan n Belaïd Aït Ali i wass-a, i uzekka :

Afulay yura s tlaṭinit ungal amezwaru deg umaḍal (Les métamorphoses/Aɣyul n Wureɣ) di lqern wis 2, akka i nnan imussnawen ; ma d Belaïd Aït Ali yura ungal amezwaru… s tmaziɣt, 18 leqrun deffir Afulay ; ass-a d netta i yeldin abrid i tsekla tamaziɣt, i tudert n tutlayt tamaziɣt !

Awal i d-iṭṭef Aumer U Lamara,

Achères, ass n 16/09/2025.

Timerna / Notes :

1. Ayen i yura Belaïd Aït Ali : 9 tezmamin/cahiers si 1945 armi d taggara n 1946, azal n 500 isebtiren/pages. Di tezmamt Numru 7, ideg illa wungal ‘’Lwali n udrar’’, amezwaru s tmaziɣt.

2. Belaïd Aït Ali, Errance et génie littéraire, Mohand Ibrahim, éditions Dar Khettab, Boudouaou, 2010.

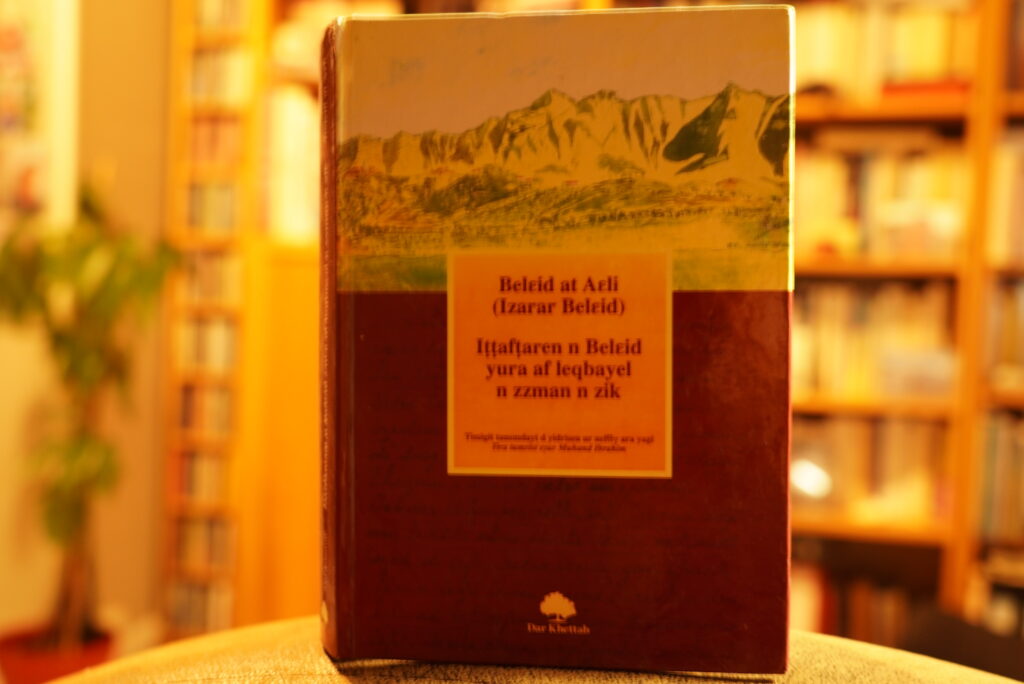

3. Belaïd Aït Aɛli (Izarar Belaïd), Ittafttaren n Belɛid i yura ɣef Leqbayel n zman n zik, éditions Dar Khettab, Boudouaou, 2014. Adlis iffeɣ-d yakan tikkelt tamezwarut di 1964, sɣur Fichier de Documentation Berbère, Larbaâ n At Iraten.

4. Mbarek Redjala, professeur agrégé, illa d ameɣnas n FFS ; irwel-d si Lezzayer di taggara n 1960 mi d-usan ad t-ṭṭfen yimsulta. Izger s tuffra ɣer Merruk, syen ɣer Fransa. Illa tallit d aselmad n tmaziɣt di tesdawit Université Paris VIII Vincennes, illa deg ugraw Groupe d’Etudes Berbères (GEB). Ixeddem diɣ di tagmi/recherche di CNRS, deg unnar n umezruy.

5. Père JL. Degezelle, d amrabeḍ Irumyen di Waɣzen, akked père JM. Dallet. D netta i yessutren i Belaïd ad yaru ɣef tmeddurt n tmurt, s teqbaylit. Ittawi-yas-d lkaɣeḍ, ittxellis-as yal tazmamt i yura.

6. Khelifati Muḥend Ameqqran (1912-1991), d ameɣnas n PPA si 1937 di Micli. Ittwaṭṭef ɣer lḥebs akked Amar Ould Hamouda. Illa yeskar tafellaḥt n tagmi/recherche ɣef tira tifinaɣ n tamaziɣt. Deffir 1962, illa akked Bessaoud Mohand Arab gar imezwura i d-islalen Agraw Imaziɣen di Paris, di 1967.