Quatre années d’affirmation continue ont fait de l’Université d’été de Riposte internationale plus qu’un rendez-vous militant : une véritable institution. Par sa régularité, sa capacité à rassembler et la richesse de ses thèmes, elle a instauré une tradition durable où l’engagement fidèle des participants rencontre l’élan des nouveaux venus.

Ce rendez-vous est devenu un cadre de débat et d’échange, où se confrontent des lectures croisées du monde, parfois convergentes, parfois divergentes, toujours animées par le respect de la pluralité.

Militant·es, avocats, journalistes, universitaires et acteurs associatifs en portent le témoignage : la vitalité d’un espace démocratique se mesure à la confrontation des points de vue et à l’intelligence collective qui en naît.

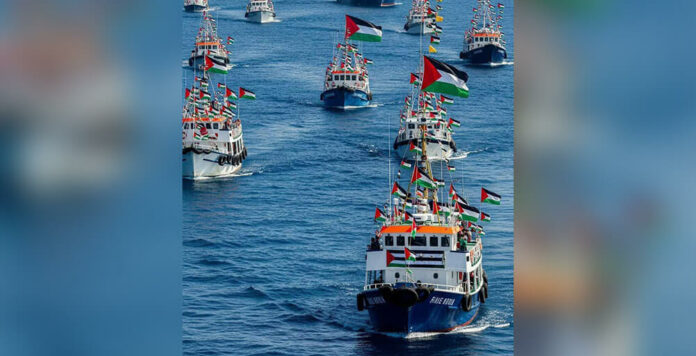

Riposte n’a pas seulement ouvert une scène aux luttes algériennes ou maghrébines. Elle a choisi l’internationalisme comme horizon. En donnant la parole à des voix venues d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs, en croisant les récits des résistances tunisiennes, maliennes, marocaines ou algériennes, elle inscrit son action dans une perspective transnationale.

La réflexion sur la justice en Algérie se nourrit ainsi des analyses sur la Tunisie ; les débats sur les droits des femmes résonnent avec d’autres mobilisations africaines ; la mémoire du Congrès de la Soummam dialogue avec les aspirations démocratiques d’autres peuples.

Cette ouverture ne relève pas de la seule solidarité : elle replace chaque combat dans une trame mondiale où s’affrontent autoritarismes, impérialismes et résistances citoyennes. Riposte y forge une conscience commune, une mémoire partagée et une projection collective vers un avenir démocratique.

À Nibelle, en août 2025, cette démarche a trouvé une confirmation. Les thématiques abordées – justice, libertés fondamentales, violences faites aux femmes, Hirak, presse, ingérences étrangères, amitiés Maghreb-Afrique – illustrent l’ambition de lier les luttes, de croiser les regards et d’inscrire les expériences dans une continuité historique.

La constance de Riposte réside dans cette persévérance : bâtir un espace qui échappe aux replis idéologiques et à l’éparpillement. Une tradition s’institue, à la fois dans la méthode – débat, témoignage, analyse, ateliers – et dans la finalité : nourrir les luttes par l’échange, renforcer les solidarités par la discussion, ouvrir des horizons par la confrontation des idées.

Riposte internationale a ainsi franchi un seuil. Elle ne se contente plus de réagir aux crises : elle s’installe comme référence. En quatre ans, l’Université d’été est devenue un point d’ancrage où les divergences se transforment en ressources, et où s’élabore une culture commune de résistance et de dignité.

Ameziane Ferroukh