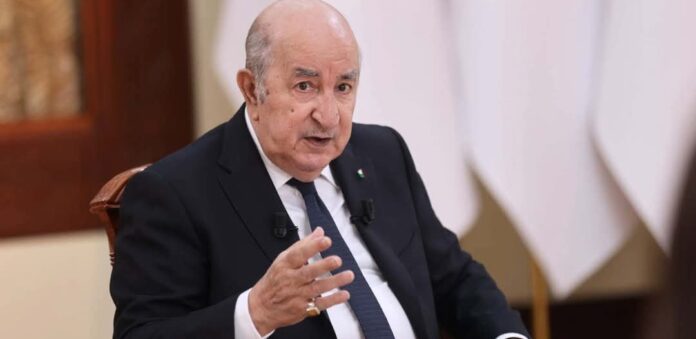

Omar Kerdja est un écrivain, chercheur et historien algérien originaire d’Irdjen, dans la région du Djurdjura, en Kabylie. Son travail s’inscrit dans une démarche constante de sauvegarde de la mémoire collective, de l’histoire locale et du patrimoine culturel amazigh, en particulier kabyle. À la croisée de l’histoire, de la recherche linguistique et de l’écriture littéraire, il s’attache à restituer les expériences vécues des populations, à préserver la langue amazighe et à transmettre des savoirs ancestraux menacés par l’oubli.

Ses recherches privilégient l’histoire ancrée dans le quotidien, nourrie de témoignages oraux, de traditions populaires et d’archives locales, souvent marginalisées par l’historiographie classique. Cette approche traverse l’ensemble de son œuvre, qu’il s’agisse de la modernisation de la langue amazighe avec Petit lexique des sciences de la nature, de l’analyse historique avec La conquête française du Djurdjura, ou encore de l’étude des savoirs traditionnels dans Les plantes dans le quotidien de la famille kabyle d’autrefois.

Avec Lexipso, il explore la richesse de la langue et de la sagesse amazighes à travers une forme hybride mêlant réflexion, psychologie sociale et collecte linguistique. Plus récemment, La Tragédie d’Ibehlal s’inscrit dans une écriture de mémoire consacrée aux traumatismes de la période coloniale, donnant voix aux victimes civiles et aux récits longtemps tus. L’ensemble de son parcours témoigne d’un engagement profond en faveur de la reconnaissance de la culture amazighe comme composante essentielle de l’histoire algérienne, engagement salué notamment par le prix d’encouragement Mouloud Mammeri.

Écrivain de la mémoire et chercheur de terrain, Omar Kerdja développe une œuvre singulière où l’histoire, la langue et la culture amazighes se répondent et s’éclairent mutuellement. Chacun de ses ouvrages explore un champ particulier – linguistique, historique, ethnographique ou mémoriel – tout en poursuivant un même objectif : restituer la parole des populations locales, préserver les savoirs hérités et interroger les mécanismes de transmission entre générations.

Cet entretien propose de revenir sur les intentions, les enjeux et la démarche qui traversent son travail. De la tradition orale à l’écriture de l’histoire, de la modernisation de la langue amazighe à la mémoire des traumatismes coloniaux, Omar Kerdja partage ici sa réflexion sur le sens de son engagement intellectuel, les choix méthodologiques qui guident ses recherches et sa vision de l’avenir de la culture et de l’histoire kabyles auprès des jeunes générations.

Le Matin d’Algérie : Dans l’ensemble de votre œuvre, qu’il s’agisse de vos travaux historiques, linguistiques ou mémoriels, qu’est-ce qui vous a conduit à faire de la mémoire kabyle et amazighe le cœur de votre démarche d’écriture et de recherche ?

Omar Kerdja : Rien, dans ma jeunesse, ne me prédestinait à l’écriture ni à la recherche ; c’est précisément le silence imposé autour de notre histoire et de notre langue qui m’y a conduit. Je consignais parfois quelques notes, sans projet précis, d’autant que le contexte politique de l’époque imposait une véritable loi de l’omerta : posséder une machine à écrire ou certaines revues culturelles pouvait suffire à attirer de graves ennuis. Ce climat n’encourageait ni l’expression ni la transmission de la mémoire.

Avec le recul, je comprends que c’est précisément ce manque qui m’a conduit vers la mémoire kabyle et amazighe. J’ai grandi sur la terre de mes ancêtres tout en connaissant peu notre passé et notre culture, largement éclipsés à l’école, dans l’administration et dans l’espace public. Après 1980, j’ai ressenti la nécessité d’aller vers les gens, d’écouter, de collecter, de comprendre. Ma première source a été la famille, puis les anciens, la langue et les récits fragmentaires.

Cette démarche n’est pas née d’un projet académique, mais d’un besoin profond de réappropriation et de transmission. La mémoire kabyle et amazighe s’est imposée naturellement comme le cœur de mon travail, parce qu’elle était menacée d’effacement et qu’elle porte une part essentielle de notre histoire collective.

Le Matin d’Algérie : Votre travail repose largement sur la tradition orale, très présente notamment dans La conquête française du Djurdjura et La Tragédie d’Ibehlal. Comment articulez-vous les témoignages locaux avec l’exigence de rigueur historique dans vos recherches ?

Omar Kerdja : J’essaie avant tout d’être cohérent avec moi-même et d’aborder ce type de recherche avec la plus grande rigueur possible, en me replaçant systématiquement dans le contexte de l’époque et au plus près des acteurs locaux qui ont façonné les événements. La tradition orale n’est pas pour moi un simple matériau narratif : elle est un héritage vécu. Nous avons grandi aux côtés de nos grands-parents et de figures respectées du milieu kabyle, qui furent à la fois les témoins, les relais et les gardiens de cette mémoire.

Les témoignages recueillis s’inscrivent donc dans un rapport direct à ce legs. Mais ils ne sont jamais pris isolément. À l’âge adulte, j’ai pu confronter cette mémoire transmise à des sources écrites, en consultant, comparant et analysant les ouvrages disponibles. Les publications comme la Revue africaine ou Récits de Kabylie. Campagne de 1857 d’Émile Carrey ont constitué des points d’appui essentiels de départ pour croiser les récits, en mesurer les écarts, en comprendre les biais et, lorsque cela était possible, en dégager une lecture critique.

C’est dans cette articulation constante entre témoignages locaux, mémoire familiale et confrontation aux sources écrites que j’essaie de concilier fidélité à la tradition orale et exigence de rigueur historique.

Le Matin d’Algérie : Avec Petit lexique des sciences de la nature, vous vous êtes engagé dans un travail de modernisation du vocabulaire scientifique amazighe. Qu’est-ce qui a motivé ce projet, et quels enjeux culturels, identitaires et pédagogiques portait-il selon vous ?

Omar Kerdja : À l’origine de ce projet, il n’y avait pas une volonté immédiate de produire un lexique scientifique, mais un travail de recherche plus large consacré aux At Iraten, cette confédération des cinq fractions que les historiens anciens rattachent aux Quingentiens. Mon approche se voulait globale. Dans l’ouvrage que je leur consacre, At Iraten : Hommes et terre, il m’était indispensable d’aborder tous les aspects qui définissent cette société, son territoire et son rapport à l’environnement.

Très vite, la question de la toponymie s’est imposée, et avec elle un ensemble de termes amazighs directement liés aux sciences de la nature : reliefs, sols, végétation, eau, climat. Pour pouvoir les expliquer avec précision et cohérence, j’ai été conduit à explorer et à structurer ce champ lexical, jusque-là dispersé ou peu formalisé. C’est ainsi que s’est ouverte cette « brèche » qui a donné naissance au Petit lexique des sciences de la nature.

À l’origine, ce travail n’était destiné qu’à un usage personnel, comme outil de référence pour mes recherches. Ce n’est que par la suite qu’il a été confié au Haut Commissariat à l’Amazighité pour publication, en 2006. Il faut d’ailleurs rappeler que ce travail avait été distingué auparavant par le prix Mouloud Mammeri, ce qui en a confirmé, à mes yeux, l’intérêt culturel, identitaire et pédagogique.

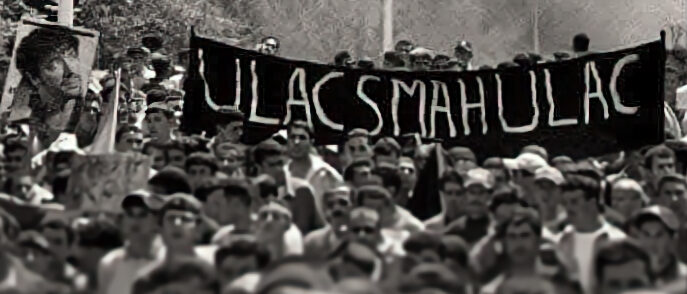

Le Matin d’Algérie : Dans La conquête française du Djurdjura, vous revisitez un épisode majeur de la colonisation en Kabylie. Qu’avez-vous souhaité apporter de nouveau par rapport aux récits historiques existants, souvent centrés sur les seuls faits militaires ?

Omar Kerdja : Ce livre se distingue d’abord par le regard qu’il porte sur l’événement. Bien qu’il soit l’un des premiers à évoquer, dans sa continuité, le débarquement français de juin 1830 à Sidi-Ferruch, mon objectif n’était pas de répéter un récit strictement militaire. Il m’a paru essentiel de mettre en lumière le ressenti kabyle et l’effervescence provoquée par cet événement, y compris dans une région qui, historiquement, n’avait jamais nourri de sympathie pour le régime ottoman.

La Kabylie — blad essiba (« pays insoumis ») ou blad aεduwa (« pays ennemi ») pour les autorités turques — avait constamment résisté à un pouvoir despotique qui tentait de l’assujettir par tous les moyens. Pourtant, face à un nouvel envahisseur, la mobilisation fut spontanée et quasi unanime chez les populations kabyles. Toute tentative de s’en écarter exposait l’individu à l’exclusion sociale. Je tenais à montrer que, malgré ses différends avec les pouvoirs centraux, la Kabylie n’a jamais failli à ce que j’appelle son devoir patriotique, dès lors que sa profonde et large terre ancestrale, sa ḥorma et sa liberté étaient menacées.

Ce que j’ai voulu apporter de nouveau, c’est une écriture « de l’intérieur » : restituer les faits du point de vue des populations concernées, et non depuis le regard extérieur, souvent colonial, qui domine une grande partie de l’historiographie existante. Cette immersion a été, pour moi, une expérience intellectuelle et humaine profondément enrichissante, même si des considérations personnelles ne m’ont pas permis, à ce jour, de publier le second tome.

Le Matin d’Algérie : Votre ouvrage Les plantes dans le quotidien de la famille kabyle d’autrefois explore les savoirs traditionnels liés à l’environnement naturel. En quoi l’étude des usages des plantes permet-elle de mieux comprendre l’organisation sociale, les valeurs et la vision du monde de la société kabyle ancienne ?

Omar Kerdja : Cet ouvrage a avant tout eu pour ambition — je le dis en toute modestie — de préserver une part des savoirs liés aux plantes utilisées autrefois dans le quotidien des familles kabyles. Son contenu reste volontairement succinct, mais il permet de sauvegarder des éléments menacés de disparition, transmis oralement et rarement consignés par écrit.

L’étude des usages des plantes éclaire bien au-delà de la simple pharmacopée ou de l’alimentation. Elle révèle une organisation sociale fondée sur l’observation, la transmission intergénérationnelle et le respect de l’environnement. Chaque plante renvoie à un usage précis, à un moment du cycle de la vie, à un rapport mesuré à la nature, où rien n’est superflu ni gaspillé. En introduisant des termes peu connus du grand public, et parfois des appellations plus scientifiques accompagnées d’explications sur leur composition, j’ai voulu créer un pont entre le savoir traditionnel et les connaissances contemporaines.

Ces données constituent, à mes yeux, un socle à approfondir. Elles peuvent servir de point de départ à d’autres recherches, qu’elles soient ethnobotaniques, linguistiques ou anthropologiques. Plus largement, elles invitent à mieux comprendre la vision du monde de la société kabyle ancienne, dans laquelle la nature n’était pas un simple décor, mais un espace de vie, de sens et de valeurs partagées.

Le Matin d’Algérie : Lexipso adopte une forme singulière, mêlant langue, réflexion et sagesse populaire. Pourquoi avoir choisi cette écriture hybride, et que révèle ce travail sur la psychologie sociale et les valeurs profondes de la société amazighe ?

Omar Kerdja : Avant toute chose, il me paraît important d’expliquer le choix du titre. Lexipso est un ouvrage que j’estime riche à plus d’un titre, car il renferme de nombreux éléments issus de notre culture orale, que j’ai saisis avant que le temps ne les efface définitivement. C’est, à ce jour, le dernier livre que j’ai pu éditer aux éditions Kerdja, faute de moyens et de circuits de diffusion adaptés, mais cela n’enlève rien à l’importance que je lui accorde.

Comme pour plusieurs de mes ouvrages, j’ai tenu à le présenter en version bilingue, français–kabyle, afin de permettre à un public large d’y accéder dans la langue qu’il maîtrise le mieux. Cette démarche implique toutefois une difficulté majeure : rester fidèle à la pensée, à la nuance et à la charge symbolique de la langue d’origine tout en l’adaptant à une autre langue et à une autre culture. Cette tension entre fidélité et transmission, je l’ai d’ailleurs clairement soulignée dans l’introduction.

Le caractère hybride de Lexipso s’explique par sa matière même. L’ouvrage rassemble du lexique, des expressions, des formes de raisonnement, mais aussi des éléments de psychologie et de sociologie populaires. De cette condensation est né le titre LEXIPSO, acronyme formé à partir de lexique, intellect, psychologie et sociologie. Un ami français, M. Gérard Lambert, m’a fait remarquer que ce terme renvoyait également, en latin, à l’idée de loi. Cette coïncidence m’a profondément marqué, car elle correspond, sans que je l’aie consciemment recherché, à l’esprit du livre.

Ce travail révèle en filigrane la psychologie sociale de la société amazighe : une pensée structurée par la sagesse populaire, le sens de la mesure, la valeur de la parole donnée et une forte cohésion communautaire. Lexipso montre que derrière les expressions, les formules et les images se cache une véritable vision du monde, fondée sur des règles implicites, des valeurs morales et un rapport profond au collectif. C’est cette richesse silencieuse que j’ai voulu fixer, transmettre et partager.

Le Matin d’Algérie : Avec La Tragédie d’Ibehlal, vous vous êtes confronté à une mémoire douloureuse de la période coloniale. Comment avez-vous vécu, sur les plans humain et intellectuel, l’écriture de ce livre, et quel message souhaitiez-vous transmettre aux générations actuelles et futures ?

Omar Kerdja : La Tragédie d’Ibehlal raconte une histoire inscrite dans le cours même de l’Histoire, au cœur des événements liés à l’agression française contre la Kabylie. Il s’agit d’un épisode de violence extrême perpétrée par les semeurs de « civilisation » contre des populations qui ne demandaient qu’à être laissées en paix, libres et dignes sur leur terre.

Sur le plan humain, l’écriture de ce livre a été éprouvante. Si Saïd — comme le lecteur peut le découvrir — est considéré comme le premier martyr civil de la conquête de la Haute Kabylie en mai 1857, sa famille a elle aussi été presque entièrement décimée. En retraçant ce drame, j’ai voulu montrer que la Kabylie a payé un tribut lourd et continu pour la sauvegarde de sa dignité, bien au-delà des seuls affrontements militaires.

Intellectuellement, ce travail m’a conduit à inscrire cet événement dans une continuité historique plus vaste. Car un siècle plus tard, en 1957, ce même village d’Ibehlal a connu une autre tragédie : arrestations massives, tortures et exécutions sommaires à Badar, au chef-lieu des At Irjen, perpétrées par ce même « civilisateur ». L’histoire montre ainsi que, chez les troupes d’occupation, chasser le naturel ne suffit pas : il revient souvent au galop.

Le Matin d’Algérie : À la lumière de l’ensemble de vos travaux, comment percevez-vous aujourd’hui l’évolution de l’intérêt des jeunes générations pour l’histoire, la langue et la culture kabyles ?

Omar Kerdja : Aujourd’hui, il est difficile de situer avec précision l’intérêt réel des jeunes générations pour l’histoire, la langue et la culture. Il existe indéniablement une frange de jeunes que ces questions intéressent, à condition qu’on leur propose des ouvrages accessibles, sérieux et honnêtes, dont le contenu parle de leur culture et de leur histoire sans déformations ni escamotages.

Cependant, force est de constater que l’on n’a pas appris, ni à l’école ni même à l’université, à aimer le livre et à développer le goût de la lecture. Encore faudrait-il que les étudiants puissent trouver ces ouvrages dans les bibliothèques des établissements où ils sont scolarisés. Or, celles-ci sont souvent dépourvues non seulement de livres de ce type, mais aussi de personnel formé à la gestion et à la valorisation des fonds documentaires.

À cela s’ajoute une autre difficulté contemporaine : les livres écrits en langue française ne semblent plus accessibles à une large frange de la jeunesse, tandis que les ouvrages en langue arabe restent peu nombreux et reposent sur des références souvent limitées. Quant aux livres en tamazight, ils demeurent encore trop rares. Ce n’est pas une critique morale, mais un simple constat : pour une majorité, on lit peu, quelle que soit la langue.

Il suffit d’observer le Salon international du livre d’Alger : les ouvrages religieux ou pratiques se vendent bien davantage que ceux qui nourrissent l’esprit critique et la réflexion historique. Pourtant, l’espoir demeure. Je reste convaincu que la jeunesse, qu’elle soit estudiantine ou non, peut renouer avec la lecture si on lui en donne les moyens et l’envie.

En définitive, je me considère comme un témoin de mon époque. J’estime qu’il est de notre devoir de léguer aux générations actuelles et futures un patrimoine culturel, linguistique et historique que nous nous efforçons de sauver de l’oubli et de l’effacement.

Le Matin d’Algérie : Votre écriture oscille entre recherche historique, essai et parfois récit littéraire, comme on le voit de La conquête française du Djurdjura à Lexipso. En quoi ce choix vous permet-il de toucher un public plus large et diversifié ?

Omar Kerdja : J’essaie avant tout de donner à chaque sujet son propre tempo et sa résonance, en fonction de ma perception, mais surtout de celle de mes sources. Il ne m’est pas toujours aisé de maîtriser entièrement la forme que je souhaiterais. Ma formation est en histoire, mais il faut aussi rappeler que j’ai été arabisé malgré moi, sans que cela ait été un choix. Cette contrainte initiale a constitué un handicap, que seule la volonté de dépasser les obstacles — qu’ils soient linguistiques, matériels ou financiers — m’a permis de surmonter.

Lorsque je regarde aujourd’hui ce que j’ai pu collecter et écrire, je me dis que j’ai contribué, à mon échelle, à quelque chose d’utile pour ma culture et mon histoire. Beaucoup pourraient le faire, mais la volonté reste l’élément décisif. Cette détermination m’habite depuis plus de quarante ans : je n’ai jamais cessé de chercher ni d’écrire, même dans les périodes les plus difficiles de ma vie.

Concernant Lexipso de la culture amazighe, sa genèse a été presque accidentelle. Chaque information recueillie était, une fois rentré chez moi, classée selon les sujets en cours, comme on répartit des balles par couleur dans différents paniers. Mais il restait toujours des éléments qui ne trouvaient place dans aucun ensemble. Je les conservais dans un « panier à part ». Avec le temps, ce réservoir s’est enrichi de contenus qu’il aurait été dommage de négliger ou d’écarter. C’est ainsi qu’est née l’idée de les coucher sur le papier, donnant naissance à un ouvrage à la croisée de la recherche, de l’essai et du récit, capable de toucher des lecteurs aux attentes diverses.

Le Matin d’Algérie : Après ces différents chantiers, linguistiques, historiques et mémoriels, quels sont les projets de recherche et d’écriture que vous souhaitez développer dans les années à venir ?

Omar Kerdja : Mes projets de recherche et d’écriture sont déjà bien engagés. J’ai actuellement plusieurs ouvrages en cours de finalisation, parmi lesquels Le flissa du bey Muḥemmed ed-Debbaḥ, Un mariage à Icherriden (juillet 1857), Identifications et administration des Algériens : de Mas n Sen à nos jours, ou encore Suq Larbaa n At Iraten, la citadelle kabyle expropriée, pour ne citer que ces ouvrages. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité directe de mes recherches linguistiques, historiques et mémorielles.

J’ai ouvert, il est vrai, plusieurs chantiers en parallèle. Chaque nouvelle information, chaque mot, chaque document ou anecdote trouve naturellement sa place dans l’un ou l’autre de mes nombreux projets, tant les thématiques sont liées entre elles. Je n’ai jamais aimé être avare en informations. Certains lecteurs me reprochent d’ailleurs une attention excessive au détail, y compris dans mes annotations parfois très développées.

Un éminent anthropologue, M. Ali Sayad — que je salue ici — m’a même suggéré de répartir cette matière en plusieurs ouvrages distincts. Mais je reste attaché à un principe fondamental : ces connaissances doivent avant tout revenir à notre peuple, afin qu’il puisse s’en nourrir, s’en inspirer et mieux connaître sa culture et son histoire, ne serait-ce que par curiosité. C’est cette exigence de transmission qui continue de guider mes projets à venir.

Écrire, pour moi, c’est refuser que notre mémoire se dissolve dans le silence.

Entretien réalisé par Brahim Saci

- Publicité -