Nous, Franco-Algériens, avons choisi de quitter l’Algérie pour poursuivre la lutte politique contre le régime des généraux d’Alger en s’inspirant du combat politique de nos pères dont la conscience politique d’indépendance a trouvé à Paris un climat politique qui a favorisé sa naissance.

Celle-ci a bénéficié de la part du peuple français d’un soutien réel et efficace, de compréhension, de solidarité et d’engagement total au projet de libération nationale où le sang des français d’Algérie s’est mêlé à celui des Algériens pour chanter le même chant celui de la liberté, de la justice et de la dignité humaine : notre commune humanité.

Cette guerre de libération a mobilisé les consciences humaines qui ne pouvaient ni se taire ni tolérer l’injustice qui les révoltait et salissent l’image de leur France car le Système colonial est une machine infernale qui broyait les hommes et les peuples. La colonisation était justifiée et légitimée au nom de la grandeur de l’Empire tout en reconnaissant le côté barbare de l’Armée d’Afrique qui sévissait en Algérie, elles se sont dressées contre le déshonneur de la France qui sortait d’une occupation où des contingents de tirailleurs algériens ont payé un lourd tribut pour la libération de la France du Nazisme.

Ces Français d’Algérie, Les Henri Alleg, Maurice Audin, Pierre Colonna, Jules Roy, Pierre Mandouze …pour lesquels l’Algérie était leur patrie, pour les porteurs de valise, les signataires du Manifeste des 121, le réseau Jeanson et les appelés qui ont déserté l’Armée Française, ont été rejetés en France. De plus, l’Algérie, jusqu’à présent, ne vous a pas trouvé la place que vous méritez dans le récit national algérien. Vous avez fait l’essentiel, vous avez lutté aux côtés du peuple algérien pour « délivrer à la fois les Algériens et les Français de la tyrannie coloniale ».

A la litanie coloniale, L’Algérie c’est la France et la seule négociation c’est la guerre » ; le peuple français le 8 avril 1962 a répondu oui à 82% au référendum sur l’indépendance de l’Algérie ; ce jour là le peuple français comme le prédisait Sartre voulait « construire avec les Algériens des relations nouvelles entre la France libre et l’Algérie libérée ».

Gaza, la martyrisée, Gaza l’affamée, Gaza l’éventrée, Gaza où se joue notre humanité ; en plus des images innommables qui nous arrivent, qui hantent notre quotidien, dans un contexte d’impuissance de l’ONU qui atteste et prouve qu’elle est au service de l’esprit de ses fondateurs : celui des pionniers avec qui a commencé l’ère coloniale. Diplomatiquement, l’ordre mondial dans sa configuration actuelle ne peut servir que les intérêts de la colonisation.

Durant la guerre d’Algérie, l’éditorialiste du « New York Times », journal du monde libre écrivait « quelques puissent être les défauts du régime français en Afrique du Nord, la France est le seul pays qui puisse actuellement garder l’Afrique du Nord au « Monde libre ».

Le même cynisme et aveuglement accompagnent les démocraties libérales occidentales et à leurs têtes les Etats – Unis, qui malgré la volonté d’avilir, de chasser et d’exterminer un peuple voient dans l’Israël de Netanyahou le prolongement de l’Occident, du Monde libre.

La majorité des Français ayant voté pour l’indépendance de l’Algérie sont dans les rues de France pour exprimer leur solidarité avec la Palestine. C’est notre intime conviction que cette vision d’une France, oasis de paix et de justice pour l’ensemble de ses habitants que portent celles et ceux qui depuis deux ans apportent leur solidarité à la population de Gaza qui nous donnent l’espoir qu’une Nouvelle France est possible.

En tant que Franco-Algérien musulman, ces dernières années où se développe un climat de droitisation et de suspicion principalement chez les nostalgiques de l’Algérie française avec la loi sur le Séparatisme puis sur l’Entrisme, nous nous trouvons face à une France officielle, qui dans ses errements, organisent la confusion : on nous demande plus que d’être discrets voire invisibles.

La France comme dans les années 50 reste insensible aux voix des faibles et des opprimés et n’apporte aucune aide réelle aux souffrances des Gazaouis, se contentant de communiqués et de protestations sans aucun acte réel pour sanctionner Israël ; même la reconnaissance de la Palestine n’est suivie d’aucun effet réel, ce que confirme l’arraisonnement de la flottille par la force, la mise en danger des ambassadeurs de l’humanité et leur humiliation et maltraitance. Les communiqués du Ministère des Affaires étrangères s’alignent sur la posture israélienne qui considère que les eaux internationales et celles de Gaza sont sa propriété… Face à cette situation scandaleuse, la République macronienne se fait protectrice et demande aux humanitaires, aux journalistes, aux politiques de ne pas provoquer Israël en s’approchant de son espace maritime, le mieux étant de ne pas s’y rendre car c’est dangereux et laisser ainsi les Gazaouis mourir, livrés à la barbarie sioniste à huit clos.

Nous partageons l’angoisse du peuple français depuis juin 2024 où la volonté populaire a été bafouée et où les problèmes sociaux continuent de gronder depuis 2018 et où une organisation communautaire s’érige en directrice des consciences pour s’arroger le droit de parler au nom de tous les juifs de France et désigner la France insoumise, la voix d’une France qui se veut juste et fraternelle comme étant la France de Vichy.

Comme dans les années cinquante, face à l’arrogance de la puissance coloniale, hier celle de la France et aujourd’hui de l’Occident colonial, Israël, des personnalités Françaises, intellectuels, journalistes, humanitaires, politiques, étudiants, syndicalistes, hommes et femmes de culture et de cinéma, associations de Français Juifs (l’Union juive française pour la paix UJFP et le collectif juif décolonial TSEDEK ! se dressent comme un rempart contre ce discours d’une droite occidentale qui veut l’essentialiser en le qualifiant de lutte entre le bien et le mal, la lumière et l’obscurité. Ce rempart est nécessaire car leur inconscient collectif européen est encore habité par l’Horreur occidentale qui traverse le roman autobiographique de Conrad au cœur des ténèbres. Le spectre de cette horreur- Exterminez toutes ces brutes- est dans le langage de Netanyahou, Smotrich, Bengvir et consolidé par le soutien inconditionnel des personnalités politiques et des extrêmes droites européennes. Les brutes, dans l’imaginaire des coloniaux, ont un nom : les musulmans.

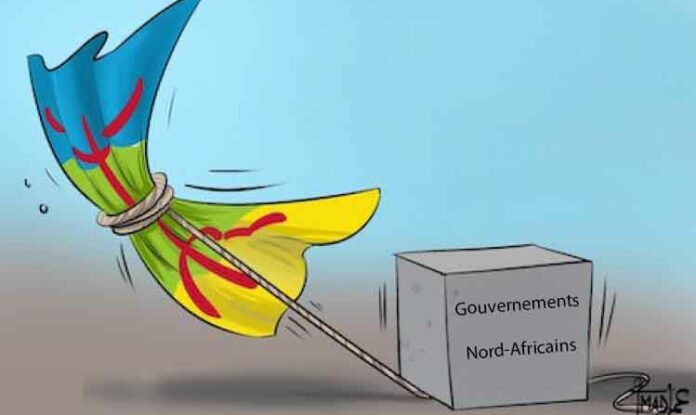

Nous Franco-Algériens, opposants au « Système » d’Alger, à l’Algérie des Généraux, défenseurs et partisans du Hirak populaire, nous nous devons d’avouer que l’Algérie n’a pas appris, elle aussi, de son histoire coloniale. Pire que nos frères marocains qui vivent l’injustice d’un Maroc à deux vitesses ; nous vivons dans une Algérie à deux visages où l’une, celle des généraux, fait la guerre à l’Autre, l’Algérie du Peuple. La postcolonie a rejoint la colonie.

La réalité coloniale d’hier nous la vivons aujourd’hui. A l’Algérie Française correspond l’Algérie des Généraux (le Système) et à l’Algérie des indigènes correspond l’Algérie du Peuple. A la ville européenne, Club des pins et à la ville arabe, celle des bidonvilles l’Algérie des cités. Frantz Fanon, voyait déjà dans la psychologie du colonisé, ce rêve de s’installer à la place du colon. Non de devenir colon mais de se substituer à lui. Car la culture militaire incarnée par le pouvoir de l’Armée et de la police politique est la culture dominante en Algérie depuis 1962 : celle de l’oppression et de la domination, de la spoliation des richesses et de la corruption.

Au cœur d’Alger, en plein effervescence du Hirak, le 5 juillet 2019, le peuple scandait : le peuple veut l’indépendance. A deux reprises historiques, le peuple revendique son indépendance. Preuve que les Algériens n’ont pas le sentiment d’être gouvernés mais occupés. Le « Système » est entré dans une guerre ouverte contre les militants du Hirak et les clans qui structurent le pouvoir s’autodétruisent. Ne restent de nos sacrifices durant la guerre de libération que le désespoir de notre jeunesse qui pense l’avenir dans l’aventure méditerranéenne, une oligarchie qui spolie les richesses et s’approprie des biens à l’étranger et une lutte acharnée entre les clans pour le pouvoir pour se répartir la rente pétrolière, poumon et cœur du Système.

L’image qui peut illustrer le mieux ce Système qui a fait main basse sur l’Algérie est résumé par cette blague qui circulait à Alger depuis le quatrième mandat de Bouteflika :

Le grand parrain de la Cosa Nostra en Italie ne cesse d’entendre parler de la puissante mafia algérienne. Un jour, il finit par être agacé par ces rumeurs et décide de voir si ces concurrents sont aussi forts qu’on le dit. Il envoie donc l’un de ses hommes en Algérie afin de se renseigner. Lorsqu’il revient, l’homme lui dit, l’air gêné :

-Je suis désolé chef, mais ces Algériens sont trop forts pour nous

-Comment ça, dit le chef, ils ne peuvent pas être plus forts que la Cosa Nostra ?

-Chef, ils ont une armée, un drapeau et des ambassadeurs, ils ont même leur propre police gouvernement, leur propre justice, leur assemblée nationale et leur gouvernement ;

Cette main basse sur l’Algérie met l’existence de celle-ci en question. D’où la persistance du Hirak populaire dans sa lutte car il est la seule solution pour une autre Algérie.

« Là où git le danger croît aussi ce qui sauve » cette citation de Hölderlin est valable pour Gaza, la France et l’Algérie.

Gaza, dans son martyr est devenue la nouvelle conscience du monde, elle dessine un autre visage du monde. L’esprit du monde celui de la puissance, bâti depuis 1492, date qui inaugure la naissance de l’Occident, dans son développement a régné sur le monde que Toynbee nomme et analyse dans son livre l’Occident et le Monde ; ce monde a fini par s’incarner dans l’ONU depuis 1945. Le Nouveau monde, celui de la Justice, celui du retour du peuple sur la scène de l’histoire a bien commencé avec le retour des peuples. Presque chaque année, un peuple surgit sur la scène du monde et ébranle les assises et les fondements de l’ordre injuste et exploiteur.

Gaza, avec certitude, nous dit que le Monde ne sera plus comme avant.

En France, les politiques se réclamant de la 5e république n’épousent en rien l’esprit de son fondateur qui a toujours vu dans le suffrage universel une rencontre entre un peuple et un homme ; ce dernier devant incarner, respecter et se soumettre à la volonté populaire. Sa vision du monde imposait à la France une véritable indépendance politique et dans le conflit du moyen orient, son discours de novembre 1967 est plus qu’un discours d’un homme d’Etat mais d’un visionnaire qui, lui, s’inspire de l’histoire coloniale de la France.

Hélas, le personnel politique de la Droite se réclamant du Gaullisme ne porte pas son costume. Pour qu’une Nouvelle France puisse voir le jour, il est donc salutaire qu’avec la fin politique du Gaullisme, meurt aussi lui la 5e république.

Pour faire naître le nouveau monde des peuples, celui du progrès et de la justice sociale, inspirons-nous de la philosophe Simone Weil (L’enracinement 1949) qui désignait le Capital comme le responsable des malheurs de hommes car là où il pénètre, il détruit tout sur son passage : valeurs, famille, solidarité et humanité.

L’Amérique, devenue la locomotive du vieux continent qui voulait incarner le destin du monde depuis le XIX siècle, est bâtie sur un Génocide et l’esclavage. Faire l’économie de ces catastrophes historiques et voir dans l’Amérique la Statue de la liberté signe la fin morale et politique de l’Occident.

L’histoire nouvelle de nos deux peuples français et Algérien ne s’est pas encore inscrite ; elle le sera lorsque des deux côtés de la Méditerranée, le peuple règnera en Maître. Ici, en France, l’avènement d’une Nouvelle république et en Algérie, la victoire du Hirak après avoir démantelé pacifiquement le Système.

Restons unis et luttons ensemble pour ce monde nouveau. Il y va du salut de nos deux peuples, et au-delà celui de l’humanité. C’est notre dette commune au peuple de Gaza.

Mahmoud Senadji (Ancien professeur à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts d’Alger)