L’histoire de la littérature n’a pas été un long fleuve tranquille en ce qui concerne la concurrence séculaire, parfois féroce, à l’intérieur du cénacle des écrivains, des intervenants et du public des lecteurs. Mais la littérature n’est pas un concours de beauté récompensée par des prix, chaque livre offre au monde sa propre richesse.

En 2001, le jury du Prix France Télévisions roman avait attribué le Premier prix à François Vallejo pour son livre Madame Angeloso. Sept années plus tard ce jury attribuera le Premier Prix à un certain Yasmina Khadra pour son livre, Ce que le jour doit à la nuit.

En cette année 2001, ce fut assez surprenant de recevoir une lettre de Bernard Pivot pour participer à ce jury après ma canditature. Il n’était pas le Président de celui-ci mais faisait encore autorité à France Télévisions pour le domaine de la lecture. Il sera le président de l’Académie Goncourt et du Prix Interallié.

Si je ne regrette absolument pas cette belle expérience, le temps m’a convaincu de la grande réserve à avoir à propos de la légitimité des prix littéraires.

Je ne condamne pas leur existence, je le préciserai au final de mon article, mais il faut prendre garde à leurs travers avec une vigilance éclairée.

L’auteur et le lecteur, un lien intime

C’est par ce préalable que tout découle. La passion pour la littérature ne provient pas dans le fond de son objectif d’une envie fabriquée par l’environnement extérieur. Chaque livre est une rencontre intime entre un auteur et son lecteur. Cette phrase que je viens d’écrire est d’une très grande banalité que nous avait appris l’école dans son rôle de susciter le plaisir de la lecture.

Seul le lecteur peut juger de son sentiment d’adhésion au roman qu’il est en train de lire ou de son absence. L’auteur nous propose son texte, nous le jugeons dans notre intimité. Le ressenti de la relation face à l’écrit de l’auteur est ainsi de nature subjective.

Les Prix littéraires sont une tentative de nous convaincre que les livres primés sont un choix forcément compatible avec nos désirs de lire tel ou tel livre pour l’excellence de leur caractère littéraire. Ils s’immiscent bruyamment dans une relation privée qui ne les regarde pas.

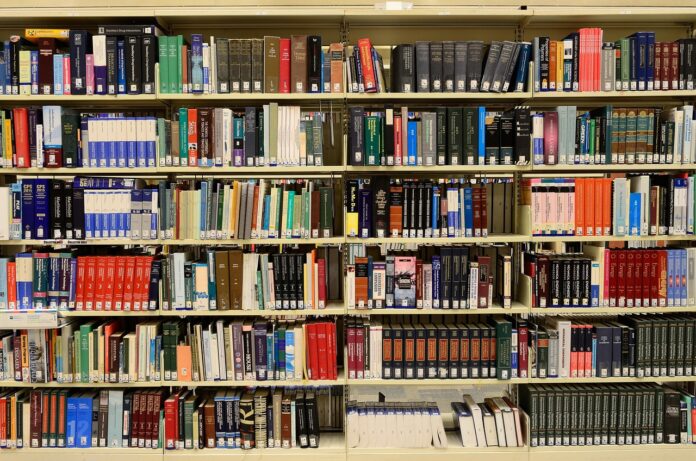

Pour imager cette effraction, mettons-nous dans la situation d’une lecture en silence dans une bibliothèque ou sur le canapé d’un salon et que surgit un orchestre avec tambours et trompettes. C’est exactement ce qui se passe avec les Prix littéraires.

Pour en revenir à ma modeste participation dans le jury d’un Prix, qui suis-je pour décider dans ce jury ce que doit être un bon livre pour les autres ? Ai-je le droit de venir faire du boucan auprès de ce lecteur et m’immiscer dans son ressenti en lui disant que c’est celui que je propose qui est de meilleure qualité littéraire ? Ce serait d’une grande prétention, avec mes camarades de jury, de le prétendre. La littérature n’est ni un concours de beauté ni celui du salon de l’agriculture pour la plus jolie vache.

Les grands prix littéraires avec un cénacle de gens bien-pensants

Commençons par les jurys des prix littéraires les plus prestigieux, attribués par des jurys composés des grands barons, ceux dont les noms sont censés nous impressionner. Comme ceux du Prix Goncourt (1), du Renaudot, du Femina (sans accent), de l’Interallié, du Médicis, du Prix du Roman de l’Académie française…

Les membres du jury sont des personnalités connues du monde des lettres comme les écrivains, les essayistes, les académiciens ou les journalistes littéraires. Ces personnes siègent en général pendant une longue période et parfois même à vie.

C’est eux qui vont avoir l’honneur de déposer le bandeau rouge sur un livre comme on remet solennellement une médaille de la légion d’honneur. Qui oserait mettre en doute leur légitimité ? Très peu s’y risqueraient.

Sommes-nous, chacun pris individuellement, des illettrés ou des imbéciles pour ne pas juger par nous-mêmes de ce qui nous donne le plaisir et de ce qui est bien écrit ? Nous faut-il un jugement extérieur ? Une souveraineté à laquelle on doit se soumettre ?

Le jugement de ce qui est un bon livre dépend-il de la notoriété des membres du jury ? Probablement mon jugement serait plus atténué lorsqu’il s’agit d’un essai (# d’un roman) qui demande parfois des connaissances plus élargies, en philosophie, en sociologie, en sciences ou encore en histoire. Et encore, pas sûr qu’ils en aient le monopole de compréhension pour tous les essais.

Les jurys de lecteurs (dits populaires)

Ce sont des jurys qui sont composés de lecteurs passionnés, de bibliothécaires ou de libraires pour la très grande majorité. Ils sont les plus nombreux.

Le Prix France Télévisions est de ceux-là, la liste serait fastidieuse à rappeler. Les plus connus sont, le Prix du Roman Fnac, le Prix Goncourt des lycéens et quelques autres.

Certains jurys sont mixtes car ils associent aux professionnels des personnalités publiques ou des journalistes généralistes. La condition est qu’ils n’aient aucun lien avec la critique littéraire ou la chaîne du livre.

Ces jurys sembleraient être les plus représentatifs de la communauté des lecteurs. C’est incontestable mais ils sont encore loin de pouvoir être épargnés par la critique pour deux raisons. La première, nous l’avons dit avec insistance, le caractère intime de la lecture est incompatible avec une analyse globale même si elle l’est moins dans le cas des jurys populaires.

La seconde raison est qu’on peut croire à une représentation plus fiable comme le sont les sondages. Ce serait alors plus recevable mais à une condition essentielle qui n’est pas présente. La valeur d’un sondage est dépendante du bon choix du panel représentatif.

Je n’avais pas eu cette impression que le jury de France Télévisions roman auquel j’avais participé ait été composé de personnes qui renvoient une image des plus fidèles possibles de la diversité des lecteurs.

Je ne l’avais constaté ni dans une différentiation par l’âge, par profession, par sexe ou autres critères. Et cela doit certainement être le cas des autres jurys de lecteurs (jurys populaires).

La foire du grand business

C’est le plus connu des arguments concernant la critique du show des Prix littéraires. Le lecteur s’attendait peut-être que je débute l’article avec cet argument. Mais j’ai choisi un ordre par les questions, qui décide ? Avant d’en venir à celle de, pour quel intérêt ?

Cherchez l’argent, vous trouverez la cause cachée. Selon les différentes estimations, on peut qualifier de succès un livre qui atteint la barre approximative de 20 000 exemplaires vendus. Selon le GfK (2), les ventes moyennes en exemplaires du Goncourt : 319 000, du Renaudot : 195 000, du Femina : 121 000, du Goncourt des lycéens : 121 000 (estimation avant la pandémie).

On peut s’imaginer que dans ces conditions, la qualité littéraire, si elle est incontestablement présente dans beaucoup de livres sélectionnés dans la compétition, fait naître une sérieuse suspicion sur son objectif premier. Comme dans tout marché, ce sont les maisons d’édition à plus grande surface financière qui dominent dans le nombre d’obtention des Premiers Prix littéraires.

Pour le Prix Goncourt, les trois principales sont, Gallimard : 33 fois, Grasset : 16 fois et Albin Michel : 9 fois. On peut s’imaginer la machine colossale mise en route pour une opération marketing très rentable (lobbying et communication).

Comme tout produit commercial, il faut l’adapter au marché. Les éditeurs privilégient un contenu qui a le plus de chance de plaire à un large public. Une certaine standardisation prend le pas sur le fondement d’un texte littéraire, la liberté et l’originalité de la fiction proposée (pour un roman).

Nous sommes donc très loin de l’ambition de l’art de l’écrit même, si je l’ai déjà dit, cela n’exclut pas la qualité littéraire dans bien des cas.

Le pire, les jugements extérieurs à la littérature

Nous en venons au point qui m’irrite le plus et qui avait expliqué en grande partie mes réserves après ma magnifique expérience dans un jury littéraire. Les éditeurs recherchent souvent des auteurs qui collent à une certaine actualité au regard de leur personnalité, des événements par lesquels ils sont identifiés et même de leurs origines.

Pour cela, il est rare de primer un auteur qui n’a pas déjà connu une notoriété antérieure car c’est elle qui va le cataloguer dans des critères qui n’ont plus rien à avoir avec la littérature.

C’est ainsi le cas pour l’attrait de l’auteur étranger qui dit ce que les lecteurs veulent entendre dire et qui met aussi en valeur la survie d’une notoriété de la langue française et de sa littérature à travers les pays francophones.

L’objectif commercial et le talent d’écriture ne sont pas incompatibles mais, comme nous l’avons déjà dit, créent une sérieuse suspicion de rompre le lien intime entre un auteur et un lecteur. Le tintamarre trouble sa propre sensation de plaisir et de jugement.

Faut-il supprimer les Prix littéraires ?

Bien entendu que non. J’avais précisé ma réponse personnelle dans l’introduction. D’abord parce que cela est impossible au motif de l’impérative liberté de la création littéraire et de son pouvoir à entraîner la lecture. Puis ensuite, je ferais preuve d’une démagogie certaine.

Comme toujours, lorsque la liberté de l’offre rencontre celle du désir de la demande, il faut s’armer d’une très grande distance intellectuelle. Ne jamais se laisser troubler par le tintamarre en plongeant tête baissée dans la lecture immédiate et sans réflexion d’un livre primé.

Il n’est pas interdit de le faire mais pour ma part j’attends toujours que le bruit se dissipe pour éventuellement en lire un. Là, j’ai une petite marge d’objectivité car l’effet de son succès commercial est plus atténué

La meilleure indication d’un réel talent est de choisir parmi les primés les livres qui continuent d’exister. Le temps les extrait de la force d’attraction du bruit médiatique et du marketing.

Pour ma part, une dernière précaution lorsque j’aborde un roman, je ne lis jamais le texte de la quatrième de couverture ni celui de la préface. L’un est rédigé par l’éditeur, vous pensez bien qu’il n’aura pas la folie de critiquer le livre. Quant à la préface, elle nous détourne du plaisir qu’il y a à découvrir un livre avec la curiosité qui est nécessaire mais surtout sans préjugé.

Je le fais une fois que ma lecture est terminée car mon propre sentiment, positif ou négatif, sera alors libre de s’exprimer.

En conclusion, les prix littéraires sont utiles mais seulement s’ils se limitent à leur rôle d’indicateurs et non à celui de prescripteurs. La différence est grande, c’est au lecteur d’en prendre précaution.

Boumediene Sid Lakhdar

(1) Le Prix littéraire le plus ancien en France, crée en 1902 par Edmond de Goncourt décédé en 1896 (création par testament).

(2) Gesellschaft fur Konsumforsschung, un des leaders des études de marché et de l’analyse des données. J’ai eu du mal pour l’orthographe !

- Publicité -