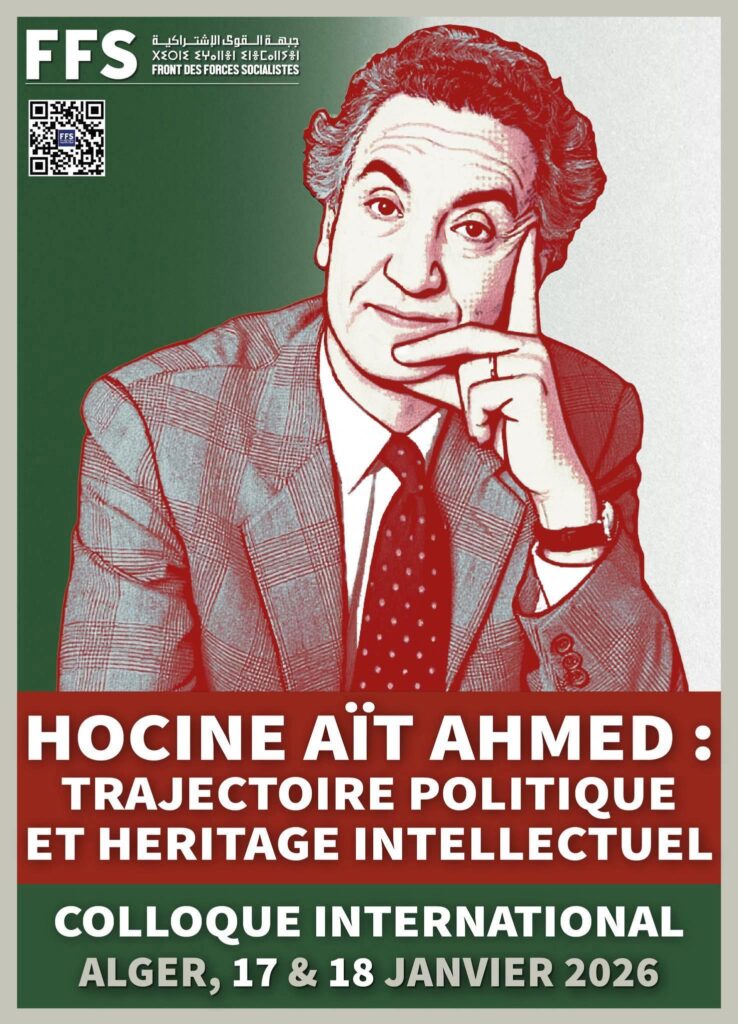

Le Front des forces socialistes (FFS) a annoncé l’organisation d’un colloque international consacré à Hocine Aït Ahmed, figure majeure du mouvement national et fondateur du parti. La rencontre se tiendra les 17 et 18 janvier à l’École supérieure d’hôtellerie et restauration d’Alger (ESHRA), située à Aïn Benian, selon un programme articulé autour de plusieurs axes historiques, politiques et intellectuels.

Dans son communiqué, le Front des forces socialistes indique que ce colloque vise à proposer une analyse approfondie du parcours de Hocine Aït Ahmed, depuis son engagement précoce dans le mouvement national jusqu’à son combat politique et intellectuel après l’indépendance. Les travaux réuniront des historiens, universitaires, chercheurs et acteurs politiques algériens et étrangers.

Un programme structuré sur deux journées

La première journée, samedi 17 janvier, débutera par une session d’ouverture marquée par une conférence inaugurale de Mustapha Ben Jaâfar, président d’honneur de l’Internationale socialiste, intitulée « Hocine Aït Ahmed : Résistant, diplomate et promoteur de la démocratie ».

Les débats se poursuivront avec une première session consacrée à l’émergence de Hocine Aït Ahmed comme leader du mouvement national. Plusieurs communications aborderont son enfance et sa formation politique, son rôle après les événements du 8 mai 1945, sa pensée révolutionnaire au sein de l’Organisation spéciale, ainsi que ses positions lors de la crise de 1949. D’autres interventions porteront sur sa place dans le récit national, son engagement en faveur des droits humains et son parcours militant.

La journée de samedi sera également marquée par une cérémonie de baptisation du siège national du FFS, à El Mouradia, qui portera désormais le nom de Hocine Aït Ahmed.

La deuxième journée, dimanche 18 janvier, sera consacrée à deux autres axes majeurs. La session du matin portera sur le passage de la lutte anticoloniale au combat démocratique, avec des communications sur l’action diplomatique de Hocine Aït Ahmed, son ancrage maghrébin, ses positions durant son emprisonnement et son rôle dans la création du FFS et la vie politique postcoloniale.

L’après-midi sera dédiée à la dimension intellectuelle de son engagement. Les interventions traiteront notamment de la question de l’identité, du pluralisme culturel, de la construction de la personnalité algérienne et de la réflexion de Hocine Aït Ahmed sur les libertés et les droits des peuples, en particulier en Afrique.

Le colloque s’achèvera par une conférence de clôture animée par Mustafa Barghouthi, secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne, consacrée à la portée internationale du parcours de Hocine Aït Ahmed et à son éclairage sur les luttes des peuples pour l’autodétermination.

À travers ce programme dense, le FFS entend proposer un cadre d’analyse et de mise en perspective historique autour d’une figure dont le parcours continue de susciter réflexions et analyses dans l’Algérie contemporaine.

En marge de cette rencontre académique, le FFS procédera, le samedi 17 janvier en fin d’après-midi, à la baptisation de son siège national, situé à El Mouradia, au nom de Hocine Aït Ahmed. Ce geste symbolique vise, selon le parti, à inscrire durablement la mémoire de son fondateur dans l’histoire politique nationale.

La rédaction