Vendredi 27 juillet 2018

Quelle place et quel avenir pour notre agriculture ? (I)

Qui gagne à maintenir l’Algérie dans la dépendance aux importations ?

«Tout ce qui menace notre existence mérite d’être courageusement dénoncé »

1. Place de l’agriculture en Algérie depuis son indépendance

Après plus d’un demi-siècle, l’agriculture algérienne n’a connu ni essor ni modernisation notoire. Elle est toujours restée en retrait de l’activité économique, largement dominée par des idéaux et divers courants politiques.

Rappelons-nous la révolution agraire des années 70 qui avait dépossédé les propriétaires d’exploitation agricoles au profit de collectivités de paysans suivant le modèle soviétique des kolkhozes de l’ex-URSS.

L’Algérie Boumediéniste donnait alors un premier coup de grâce à son agriculture

Résultats de cette politique marquée par le slogan « la terre à celui qui la travaille », dans les années 70 les marchés des fruits et légumes étaient dévastés, introduisant pour la première fois en Algérie les ventes concomitantes. L’Algérie s’est alors tournée vers des programmes massifs d’importation de diverses denrées, fruits et légumes (Pologne, Espagne, France, Italie, USA, Canada, Maroc, Tunisie etc.).

Le pays ne pouvait plus nourrir ses enfants et le Président Boumediene clamait alors avec colère : « nous bouffons notre pétrole ! » mais sans jamais en désigner les raisons et surtout pas remettre en cause sa politique agricole désastreuse. Un aveuglement idéologique qui conduit les fils de l’Algérie à un abandon brutal des métiers de la terre pour des postes fictifs dans les entreprises socialistes et dans les administrations où le nombre de plantons avait explosé.

Ce fut l’immersion définitive du pays dans le cercle infernal des importations toujours plus et encore. Les revenus pétroliers permettant de couvrir les échecs de la politique agricole axée totalement sur les importations confiées aux offices et organismes étatiques (OAIC, OFLA, etc. …). Les algériens durent s’accoutumer aux longues files d’attente, aux pénuries cycliques, aux émeutes et au stockage forcé de denrées de base.

A partir des années 1980, le feu Président Bendjedid pensait que la restitution des terres agricoles à leurs propriétaires allait inverser la situation avec un retour progressif à la situation post indépendante. C’était sans compter sur l’effet du temps. L’exode rural et les conversions des paysans en prolétaires ou commerçants ont annihilé tout espoir de reprise.

De plus, la sécheresse des années 80 menaçait le pays entier d’une pénurie totale d’eau. L’eau potable aux citadins d’abord, l’agriculture on verra plus tard !

Durant la banqueroute totale (politique, financière, sécuritaire) du pays dans les années 90, le FMI ordonna à l’Algérie la libéralisation totale de son commerce extérieur et les privatisations des entreprises publiques économiques.

Un phénomène sans précédent s’empara alors du pays : des arachnides apparurent !

Ainsi une multitude d’espèces ont tissé leurs toiles sur les importations notamment sur tous les produits agricoles de base (lait en poudre, sucre, légumes et fruits secs, pâtes alimentaires, fruits frais, toutes les céréales dont les aliments de volailles et bétails, produits congelés, viandes, etc.)

Des cargos par dizaines dans tous les ports algériens, des montants en centaines de millions de US$ financés par les banques publiques qui ouvraient des L/C pour seulement 10% de provisions.

C’est ainsi que l’Algérie donna un deuxième coup de grâce à son agriculture.

Au passage, des fortunes colossales se sont bâties avec l’argent des banques nationales et une guerre interne des arachnides a éclaté et ceux-ci se sont depuis, arrimés aux lobbies du pouvoir.

Ainsi donc l’idéologie socialiste de l’Algérie post indépendante puis l’intrusion artificielle d’une économie de marché à l’algérienne (ni socialiste et ni capitaliste) des années 90, ont toutes deux, malmené le secteur agricole, en le marginalisant, à la recherche de solutions de facilité.

Durant ces années là, l’Algérie quémandait désespérément des crédits courts termes à des taux élevés pour assurer ses importations de produits de base (sucre, huile, lait, farine) pour prévenir le pays d’une disette : Paris et Rome ont su en faire recette !

Regardons longtemps en arrière, durant les 50 ans de conquête de l’Algérie, les maréchaux, les généraux et les hommes politiques français depuis la monarchie de Louis Philippe 1er, puis la seconde république, le second empire et enfin la troisième république, appliquèrent une même tactique de guerre bien efficace pour écraser les farouches révoltes tribales : affamer les populations en brûlant leurs récoltes. Une terrible arme de guerre contre les insurgés !

Plus d’un siècle après, si la méthode a changé, la tactique est restée la même. Dans les années 90, la menace d’un embargo sur les ports algériens (95% du fret maritime sur l’Algérie se faisant par des compagnies maritimes étrangères), entraînant une famine immédiate des algériens, fut proféré par les contre pouvoirs.

Depuis, une menace majeure pèse encore et toujours sur notre pays, bien plus grave que la menace sécuritaire. Il s’agit de la menace alimentaire.

2. Les motifs d’inquiétude

Les deux raisons qui motivent mes inquiétudes sont d’ordre sociodémographique puis financier (les réserves de change). Le modèle de consommation des algériens repose en grande partie sur des produits importés. De plus si la population algérienne était de 15 millions d’habitants en 1970, en 2018 elle approche 42 millions et probablement 50 millions 2030. Pour couvrir ce taux de croissance démographique parmi les plus élevés au monde, le secteur agricole devrait lui, atteindre une croissance quasi impossible de 15% sur plusieurs années. Par ailleurs, si pour y faire face, nous comptons sur nos capacités d’importations, donc nos réserves de change, d’après toutes les prévisions, ne suivront pas.

La facture des importations de produits alimentaires ne cessera de s’alourdir dans la prochaine décennie et je constate que nos gouvernants (élus et gouvernement) n’y apposent que de vaines prières : une remontée des cours du pétrole ou Salat El Istisqa !

A mon sens, c’est de l’inconscience et de l’irresponsabilité. Il ne s’agit pas de sinistrose mais de faits avérés : Seuls les ignorants et ceux qui disposent d’un plan B, ne s’en soucient guère. Tous les algériens vivent sous cette menace. La situation au Venezuela nous en apporte la preuve vivante !

Que faire ?

Il s’agit d’inscrire en urgence dans un programme décennal une stratégie de relance du secteur agricole sans pareille usant d’une approche scientifique, volontaire et innovante.

En fait c’est un business-plan du secteur agricole de l’Algérie qu’il faut dresser : situation – ressources – emplois – revenus. Sans être des spécialistes agronomes, l’esprit scientifique et le bon sens peuvent nous guider dans cette démarche.

Tout le monde peut comprendre le cycle de production des produits alimentaires végétaux et animaux, qui est sans cesse « up-graded » par les sciences et les nouvelles technologies.

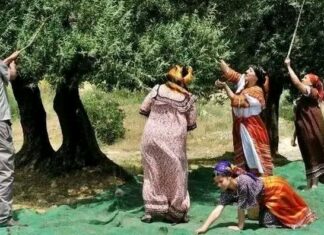

Des terres – de l’eau, système d’irrigation – des semences, plants, embryons – des aliments, nutriments, fourrages, fertilisants, pesticides – ouvriers agricoles, ingénieurs, chercheurs – équipements, savoir-faire, technologies, en sont les éléments constitutifs.

Aujourd’hui, qu’avons-nous de tout cela? Que nous manque-t-il ? Comment combler nos insuffisances ? Comment assurer une couverture minimale de nos besoins en produits alimentaire de base ? Quel programme lancer en urgence pour s’assurer d’une production locale de denrées alimentaires de base ?

A ma connaissance, aucun rapport du Ministère de l’Agriculture ou enquête parlementaire n’a répondu précisément à ces questions si simples mais fondamentales pour apporter solutions et perspectives.

L’Algérie doit impérativement s’insérer dans les processus de mutations profondes qui s’opèrent de par le monde et qui vont changer tous les rapports de force.

Réveillons-nous, nous sommes aujourd’hui à la veille d’une révolution dans la production agricole par des fermes verticales où dans les villes, des fruits et légumes seront prochainement cultivés à grande échelle selon des techniques similaires à celles employées pour les serres. Les végétaux y pousseront par hydroponie (hors sol), sur un substrat – sable, billes d’argile, laine de roche, etc. irrigué au goutte à goutte par une solution composée d’eau distillée et de nutriments. La Suisse, la Belgique, les états unis sont d’ores et déjà engagés dans des méga-usines de salades produites hors sol et verticalement, jugées plus sûres et écologiques, laitues, mâche et batavias cultivées à la verticale dans des usines à végétaux avec un rendement 100 fois supérieur et 90% moins d’eau, et qui font des émules dans l’Empire du Soleil-Levant. Des techniques spatiales de la NASA prévues initialement sur d’autres planètes, sont actuellement entrées en «production de masse sur terre, sans terre».

La recherche d’une indépendance alimentaire devrait s’inscrire dans notre constitution. Nous n’avons aucune résilience en la matière malgré les ressources et le fort potentiel dont nous disposons.

Une question simple se pose : Pourquoi ne consacrons-nous pas plus de moyens et ressources au secteur agricole pour nous protéger davantage de ces menaces ? Qui fait barrage à la production nationale usant de l’innovation ? Qui agit afin de maintenir l’Algérie dans une permanente dépendance alimentaire ? Des lobbies nationaux ou étrangers, la BIRD, le FMI, la Commission européenne, les pays du pourtour méditerranéen, que sais-je encore ?

Une partie de la réponse se situe dans une bataille souterraine qui fait rage dans notre pays entre les tenants des importations et les exploitants – producteurs agricoles : De ces deux entités, devinez laquelle détient les rênes du pouvoir ? Agissent-ils seuls ou en collusion avec des forces occultes extérieure ?

L’enjeu est de taille, car il conditionne notre souveraineté et l’avenir des futures générations. L’évidence est là : les importateurs ont toujours eu d’énormes facilités des pouvoirs publics tandis que les exploitants agricoles ont longtemps été livrés à eux-mêmes.

Je me permets de reposer ici les mêmes questions : Qui sont les arbitres (élus, administrations, ministères, syndicats, société civile, médias, etc.) ont-ils les données et les compétences ? Connaissent-ils les enjeux ? Qui défend nos intérêts communs ? Où nous conduisent-ils ? Le savent-ils ?

Pour ne pas rester dans le constat, l’indignation et la consternation, les forces vives du pays doivent s’exprimer et proposer des solutions, des actions, des moyens de sortie de cette dépendance suicidaire. L’Algérie dispose de plusieurs centres de recherche, de syndicats de producteurs et paysans, d’entrepreneurs, d’entreprises privées et publiques du secteur et qui ont certainement des solutions ad hoc à proposer, si réellement les pouvoirs publics étaient en quête de solutions pour un développement durable.

Voici une piste-programme à suivre :

Pour ma part, comme ingénieur-conseil de métier, je suis tenté de proposer ici l’esquisse d’une sortie progressive de crise.

Pour simplifier et être pragmatique divisons notre pays en 3 zones principales.

- Zone 1 Frontalière Algéro-tunisienne (large bande de Tebessa)

- Zone 2 Les hauts plateaux (à l’Ouest Naâma, El Bayadh, au Centre Djelfa Ghardaïa, à l’Est le triangle Constantine Sétif Biskra)

- Zone 3 Oasis sahariens (Grand Erg oriental, région d’Adrar)

- Ajoutons à cela un centre d’excellence pour Djelfa, centre de gravité de toutes ces régions

Pour ce qui concerne les plaines fertiles de la Mitidja et d’Annaba, tout le monde sait qu’elles furent les premières à être sacrifiées par les spéculateurs du foncier immobilier. Le bon exemple, c’est de faire un constat de la situation des anciens vergers situés entre Alger et Blida.

3.1 Pour la zone 1, l’élevage de bovins est tout indiqué. Il s’agit d’encourager et assister des entrepreneurs dans 50 fermes d’élevages de bovins dans des projets types pour 500 vaches laitières dont environ 425 génisses

- Centre d’alimentation incluant fosses d’ensilage, stockage des aliments, salle de contrôle

- Abris et structures de traite, y compris équipement

- Traitement du fumier

- Bureaux administratifs, garage et autres zones de stockage

- Infrastructure – routes d’accès, approvisionnement en eau et systèmes électriques

En régime permanent une telle ferme atteindra une production de 26 L de lait/vache/jour donc une production annuelle de 4,8 millions de litres de lait frais durant la première année de production, atteignant jusqu’à 30-35 litres par la suite. Production annuelle de 4-5 millions de litres de lait, production journalière d’environ 14,000 litres. Emploi – environ 40 employés. Coût estimatif d’équipements d’un tel projet de ferme : 2.5 millions d’euros (A suivre).

L. G.

(*) Lies Goumiri est docteur d’Etat ès-sciences de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (France) et diplômé de Sciences Po Paris. Il a occupé d’importants postes dans l’administration centrale, CEO dans plusieurs entreprises publiques et privées et institutions internationales. Il a été associé à plusieurs missions de l’ONUDI et enfin consultant pour divers organismes et sociétés étrangères asiatiques.