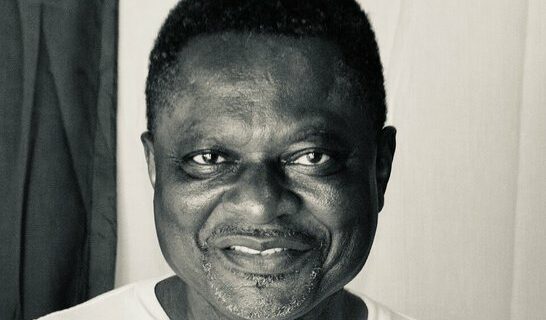

Le leader politique et président du Manidem, Anicet Ekane, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 1er décembre, a-t-on appris ce matin de ses avocats et sa famille. Anicet Ekane avait été interpellé le 24 octobre dernier à Douala et était, depuis, en détention dans les cellules du secrétariat d’État à la Défense à Yaoundé.

Selon ses avocats, la santé d’Anicet Ekane s’est dégradée tout le week-end, malgré les soins auxquels il était soumis à la garnison militaire. Dimanche 30 novembre, son parti politique, le Manidem, inquiet de cette dégradation prononcée, a appelé dans un communiqué à son transfèrement de toute urgence dans une autre formation hospitalière, pour un suivi médical qu’il espérait plus « adapté et approprié ».

Le même communiqué, sur un ton prémonitoire, annonçait que le parti « tiendrait le régime de Yaoundé responsable des conséquences du refus de ce transfèrement » qu’il appelait de tous ses vœux. Ce matin, la nouvelle est tombée, abrupte, confirmée autant par les membres de sa famille que ses avocats : Anicet Ekane est décédé en détention, 38 jours après son interpellation à Douala, au lendemain de l’élection présidentielle.

Figure de la vie publique et politique camerounaise

L’annonce de sa mort suscite déjà une grosse émotion. Certains médias locaux ont interrompu leurs programmes pour faire des directs sur cette annonce et dans les réseaux sociaux. C’est une cascade de lamentations et d’hommages qui lui sont déjà rendus. Il faut dire qu’Anicet Ekane est une figure de premier ordre de la scène politique camerounaise, avec près de 50 ans dédiés à la lutte politique. Il est de la génération des tout premiers leaders du tout début de la décennie 1990 qui avaient poussé pour un retour au multipartisme et pour la tenue, au Cameroun, d’une conférence nationale souveraine qui n’a jamais eu lieu. Il avait d’ailleurs été arrêté, jugé et condamné en février 1990 par le tribunal militaire pour activités subversives.

Anicet Ekane est l’un des héritiers politiques des héros nationalistes camerounais, Ruben Um Nyobe, Félix-Roland Moumié ou encore Ernest Ouandié, dont il rappelait souvent qu’il avait assisté comme témoin à son exécution publique à Bafoussam en 1983. Fondateur du Manidem, il a été plusieurs fois candidat à l’élection présidentielle et s’est souvent distingué pour la défense des causes sociales ou des démunis.

Soutien à Issa Tchiroma Bakary

Cette année encore, en 2025, il a joué un rôle éminent dans le processus de l’élection présidentielle qui vient de s’achever. D’abord en investissant Maurice Kamto sous l’étendard de son parti le Manidem. Ensuite, en apportant tout son appui et son soutien à Issa Tchiroma Bakary, déclaré deuxième de cette élection et qui revendique l’avoir gagnée.

En tant que soutien actif d’Issa Tchiroma Bakary, il était accusé, avec d’autres leaders, des faits d’insurrection et de rébellion après qu’il a reconnu la victoire d’Issa Tchiroma Bakary à cette présidentielle dont les résultats officiels, qui ont donné Paul Biya vainqueur, sont contestés par une partie de l’opposition.

Dans un communiqué, le ministère camerounais de la Défense indique qu’une enquête a été ouverte afin « d’établir avec précision les circonstances du décès ». Le ministère estime qu’Anicet Ekane était « pris en charge de manière appropriée par le corps médical militaire, de concert avec ses médecins personnels et bénéficiait d’un suivi complémentaire dans les formations hospitalières de la place ».

RFI