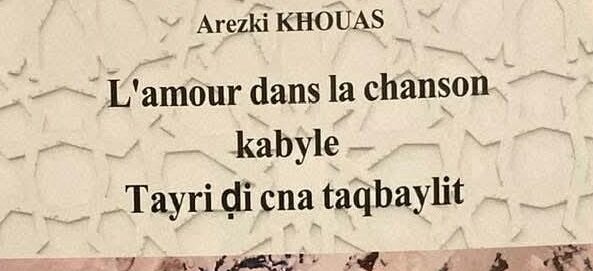

Dans L’amour dans la chanson kabyle, Arezki Khouas explore un territoire où se croisent mémoire, pudeur et émancipation. À travers un siècle de création musicale, il montre comment la chanson kabyle a servi de refuge et de résistance pour dire l’amour interdit, contourner les silences imposés et affirmer une identité en quête de liberté. Entre analyse sociologique et geste de sauvegarde patrimoniale, son ouvrage révèle la profondeur d’un patrimoine affectif longtemps tenu dans l’ombre.

Arezki Khouas, originaire d’Agouni-Fourrou en haute Kabylie, sociologue de formation et docteur en psychologie sociale, appartient à cette génération d’intellectuels dont le parcours personnel est indissociable de l’histoire culturelle et politique de la Kabylie. Son ancrage dans un territoire marqué par l’exil, les luttes identitaires et la transmission orale donne à son travail une profondeur singulière. Habité par la volonté de comprendre comment un peuple dit ses peines, ses aspirations et surtout ses élans amoureux, il explore dans L’amour dans la chanson kabyle un domaine où s’entrelacent la langue, la mémoire, la pudeur et la transgression.

L’essai qu’il propose relève autant de la recherche sociologique que de l’acte de sauvegarde patrimoniale, tant il mêle analyse scientifique et volonté de préserver une mémoire collective menacée d’effacement. En s’appuyant sur un vaste corpus de chansons allant des premiers enregistrements du début du XXᵉ siècle aux créations les plus contemporaines, Arezki Khouas redonne vie à un matériau culturel souvent dispersé, parfois oublié, mais essentiel pour comprendre l’évolution intime de la société kabyle. Il montre comment la chanson, dans un contexte de domination politique, de surveillance morale et d’oralité prégnante, a longtemps tenu lieu de livre interdit.

Cette tradition chantée apparaît ainsi comme un refuge symbolique, un espace où l’indicible pouvait être formulé sans l’être vraiment, où les interdits sociaux étaient contournés par la métaphore, la suggestion, l’allusion poétique. Les artistes y disaient ce qu’ils ne pouvaient prononcer dans la vie quotidienne : les amours contrariées, les désirs interdits, les déchirements de l’exil, les frustrations d’une jeunesse empêchée. La chanson constituait un double langage, à la fois soumis aux règles de la pudeur collective et capable de les fissurer en douceur.

Khouas retrace avec une rigueur remarquable les étapes de cette évolution. Il interroge d’abord les formes anciennes, fortement codifiées, où l’amour se disait à travers des symboles empruntés à la nature, des images pastorales ou des détours poétiques obligés. Puis il montre comment, à partir de l’exil massif vers la France, de la modernisation progressive des mentalités et de l’engagement culturel des artistes des années 1970 à 2000, le discours amoureux s’émancipe peu à peu. Les chanteurs, hommes comme femmes, se risquent à dire l’intime plus directement, à questionner les normes patriarcales, à revendiquer une parole personnelle.

Ce faisant, l’auteur éclaire la transformation profonde d’un vocabulaire affectif. L’amour y passe de lhoub, mot chargé de pudeur et de secret, à tayri, terme plus affirmatif, plus assumé, révélateur d’une parole en quête de liberté. Ce glissement lexical, analysé avec finesse, symbolise la mutation d’une société qui, tout en restant attachée à ses codes, apprend à dire ce qu’elle ressent sans détours. Par son travail, Khouas met ainsi en lumière le rôle discret mais décisif de la chanson dans l’élargissement de l’espace d’expression intime en Kabylie, et montre comment cet art populaire a contribué à faire émerger une nouvelle manière d’aimer, de dire, et de se dire.

L’apport majeur de l’ouvrage réside dans sa capacité à replacer la chanson au cœur d’un système social où l’art n’a jamais été un simple divertissement, mais une véritable architecture de survie culturelle. En Kabylie, chanter n’a jamais signifié seulement « faire de la musique » : c’était dire ce que l’on ne pouvait écrire, transmettre ce que l’école et les institutions ne prenaient pas en charge, affirmer une identité dans un contexte politique où celle-ci n’avait pas droit de cité. Khouas montre avec clarté que la chanson kabyle constitue un espace vital de résistance, d’affirmation identitaire et de préservation linguistique, un lieu où s’articulent les mémoires, les luttes et les émotions d’un peuple.

Par une analyse minutieuse et extrêmement sensible des textes, l’auteur révèle comment les chanteurs et les chanteuses ont progressivement fissuré les carcans patriarcaux et les normes sociales qui régissaient l’expression de l’amour. Là où autrefois la pudeur imposait des métaphores, certains artistes ont osé une parole plus directe, plus assumée, faisant émerger une sensibilité nouvelle dans un univers longtemps régi par le silence et la retenue. La chanson devient alors un outil de transformation sociale, parfois discret, parfois frontal, mais toujours déterminant dans la manière de penser les relations affectives.

Khouas montre également le rôle décisif de l’immigration, qui a servi de laboratoire social où l’intime se disait avec moins de crainte. Loin du village et des contraintes communautaires, les artistes exilés trouvent la possibilité d’exprimer un amour débarrassé des injonctions sociales les plus strictes. Cette distance géographique produit un élargissement symbolique : l’exil devient un espace où la parole amoureuse peut se renouveler, s’affranchir, expérimenter.

Ainsi, chaque génération d’artistes, des pionniers anonymes des années 1930 aux figures marquantes de la diaspora en passant par les voix contemporaines, contribue à élargir la marge de liberté du sentiment amoureux. L’ouvrage met en lumière cette progression lente mais continue, montrant comment la chanson kabyle accompagne et parfois devance l’évolution des mentalités.

En redonnant une visibilité à des dizaines d’artistes, connus ou oubliés, Khouas rétablit la place réelle de la chanson kabyle : non pas un simple répertoire musical, mais un miroir sociologique, un thermomètre affectif et une archive sensible d’un peuple qui a appris à préserver son âme par la voix. Ce travail réunit ainsi mémoire, analyse et reconnaissance, rendant à la chanson kabyle la profondeur qui lui revient.

La couverture du livre, réalisée par l’artiste Azal Belkadi, ajoute une profondeur symbolique puissante à l’essai, au point qu’elle en devient presque une introduction silencieuse. Le tableau représente le visage d’une femme kabyle, orné de bijoux traditionnels qui rappellent les codes esthétiques et les ancrages identitaires d’une culture ancestrale. Mais ce visage apparaît fragmenté, comme morcelé, traversé par des lignes de rupture qui évoquent autant les fissures du temps que les fractures imposées par l’histoire. Loin d’être un simple effet esthétique, cette fragmentation exprime la vulnérabilité d’un monde intime longtemps contraint par les normes sociales, et la fragilité d’une parole amoureuse que la société kabyle, comme tant d’autres, a longtemps tenu en marge.

Cette figure féminine, à la fois forte et vulnérable, réunit en un seul regard tout l’enjeu du livre : la tension entre pudeur et désir, entre tradition et émancipation, entre héritage et modernité. On y lit le poids du silence imposé aux femmes, ces gardiennes de la mémoire affective, mais aussi leur résilience, leur force intérieure et leur rôle central dans la transmission émotionnelle et culturelle. Belkadi parvient ainsi à figurer, avec une sobriété puissante, le paradoxe d’un amour kabyle longtemps vécu dans la discrétion mais jamais absent, toujours vibrant même lorsqu’il ne pouvait s’exprimer qu’en métaphores.

Par son geste pictural qui mêle tradition et abstraction, Azal Belkadi offre une interprétation visuelle de ce que Khouas explore par l’analyse : l’amour kabyle n’est pas un bloc figé, mais un territoire en perpétuelle recomposition, marqué par les blessures historiques, les migrations, les interdits, mais aussi par les renaissances successives que permet la chanson. Les fragments du visage ne sont pas seulement les traces d’une fragilité : ils témoignent de la capacité à se reconstruire, à se réinventer, à maintenir vivante une identité affective face aux bouleversements du temps.

La couverture devient ainsi une véritable porte d’entrée symbolique vers l’ouvrage. Elle rappelle que derrière chaque chanson, derrière chaque mot d’amour, se cachent des existences traversées de joies et de peines, des récits intimes, des rêves contrariés ou accomplis. Elle dit que ce que l’on nomme “patrimoine” n’est pas seulement fait de langue et de mélodies, mais aussi de cicatrices, d’espérances et de fragiles éclats d’humanité. En cela, l’image de Belkadi dialogue étroitement avec le texte de Khouas et en prolonge la portée : elle donne un visage à cette mémoire affective que le livre met en lumière.

L’impact de l’ouvrage est d’autant plus important qu’il paraît à un moment où la mémoire kabyle se trouve prise dans une tension paradoxale : d’un côté, elle risque de s’effriter sous l’effet de la mondialisation, de la standardisation culturelle et de la disparition progressive des témoins d’une époque révolue ; de l’autre, elle connaît une revitalisation sans précédent grâce à l’engagement d’une nouvelle génération d’artistes, de chercheurs, de militants culturels et de membres de la diaspora qui s’emploient à réanimer une tradition souvent marginalisée. Dans ce contexte fragile mais fertile, l’essai de Khouas intervient comme un geste décisif de mise en lumière et de transmission.

En articulant avec finesse l’histoire, la langue, la sociologie et l’analyse littéraire, l’auteur propose une grille de lecture qui dépasse largement le cadre esthétique ou musical. Il montre que comprendre la chanson kabyle, c’est interroger un mode de pensée, une manière d’habiter le monde, une façon particulière de dire l’intime. Il replace les chants d’amour dans un ensemble de pratiques symboliques où s’entrelacent les rapports de genre, la mémoire de l’exil, les contraintes communautaires, les aspirations individuelles et les transformations sociales de la Kabylie contemporaine. L’essai devient dès lors un outil indispensable pour ceux qui souhaitent aborder cette tradition autrement que comme un simple patrimoine sonore : Khouas en dévoile la structure profonde, la logique interne, les zones de silence et les zones de résistance.

En retraçant la façon dont un peuple aime, dit son amour, le chante, le masque ou le revendique, l’auteur révèle une dimension fondamentale de l’identité amazighe. Les modalités d’expression de l’amour ne sont jamais neutres : elles traduisent une vision du monde, des valeurs, des rapports sociaux, et même des tensions politiques. Chanter l’amour, en Kabylie, a souvent signifié affirmer une présence, préserver une langue, contourner une domination, ou dire le refus d’être réduit au mutisme. Ainsi, Khouas montre que ce qui pourrait passer pour un simple répertoire sentimental constitue en réalité un terrain où se jouent des enjeux bien plus vastes : la survie culturelle, la liberté de dire, la construction de soi dans un environnement marqué par les luttes et les contraintes.

En ce sens, le livre participe à réaffirmer un pan essentiel de la culture amazighe : celui où la parole intime rencontre la résistance politique, où le sentiment amoureux devient un acte de mémoire, où les chansons, à travers leurs élans, leurs détours et leurs audaces, racontent les chemins d’un peuple vers sa propre affirmation. L’essai d’Arezki Khouas se présente alors comme un repère précieux dans ce moment de basculement : il aide à comprendre non seulement ce que la chanson kabyle a été, mais ce qu’elle continue de représenter pour ceux qui la portent, la créent, la transmettent et la réinventent.

L’amour dans la chanson kabyle est bien plus qu’un ouvrage analytique : c’est un véritable acte de transmission, un geste par lequel Arezki Khouas s’inscrit dans la longue chaîne des passeurs de mémoire. Loin d’une étude distanciée, son livre porte l’empreinte d’un chercheur qui parle depuis l’intérieur d’une culture, avec la rigueur de la science mais aussi avec la tendresse de celui qui reconnaît, dans chaque vers, une parcelle de son propre héritage. Il condense un savoir accumulé, une sensibilité forgée au contact des récits familiaux, et une fidélité profonde à une terre où la chanson a toujours été un refuge, un souffle vital, une manière de dire ce que les mots quotidiens ne pouvaient exprimer.

L’essai éclaire ainsi la trajectoire d’un peuple qui, face aux contraintes politiques, aux interdits sociaux ou aux blessures de l’exil, a appris à préserver son âme en chantant. Parfois en silence, dans l’intimité d’une maison, parfois à voix haute, lors des fêtes ou des rassemblements ; mais toujours avec sincérité, toujours avec cette volonté de faire vivre une émotion, une langue, une mémoire. Khouas montre que derrière les variations mélodiques et les images poétiques se cache un récit collectif, celui d’une communauté qui, même lorsqu’elle était privée d’espace d’expression officiel, a su maintenir son identité par la voix de ses poètes et de ses chanteurs.

Le livre se lit alors comme une traversée : celle d’un amour qui, malgré les interdits, les censures, les exils, n’a cessé de trouver de nouvelles formes d’expression ; un amour qui s’est réinventé au rythme des voix kabyles, de génération en génération, faisant de la chanson non seulement une œuvre d’art, mais un territoire vivant où une culture entière continue de respirer. Par cet ouvrage, Khouas contribue à préserver ce souffle fragile et puissant, et offre aux lecteurs une clé essentielle pour comprendre la profondeur humaine de la chanson kabyle.

Brahim Saci

Rencontre littéraire avec Arezki Khouas, autour de son ouvrage, L'amour dans la chanson kabyle, Jeudi 11 décembre 2025 à 19h, au Centre culturel algérien, 171, rue de la Croix-Nivert - 75015 Paris.

- Publicité -