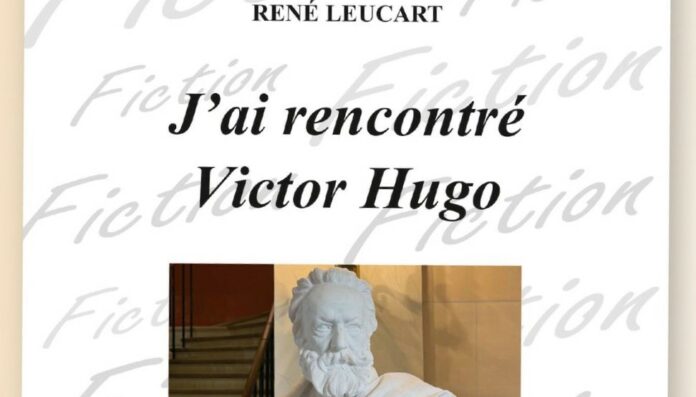

L’ouvrage de René Leucart, « J’ai rencontré Victor Hugo », est bien plus qu’un simple hommage littéraire ; c’est un manifeste civique et une œuvre de fiction politique qui ancre la pensée du grand poète dans les débats brûlants de 2025.

À travers la rencontre improbable entre un visiteur venu de Metz et l’ombre de Victor Hugo dans l’enceinte sacrée de l’Assemblée nationale, Leucart réactive le rôle du poète comme gardien des principes républicains. Guidé par une préface (fictive) d’Alphonse de Lamartine, ce dialogue d’outre-temps interroge sans concession la montée des extrêmes, l’injustice sociale, la menace du communautarisme et les défis éthiques de l’intelligence artificielle, faisant de la voix de Hugo une boussole morale pour une République en quête d’unité et d’élévation humaine.

Le livre « J’ai rencontré Victor Hugo » de René Leucart, publié chez Fensch Vallée Éditions, se présente comme une œuvre de fiction dialoguée audacieuse. Son dispositif narratif est à la fois simple et profondément symbolique : l’auteur se met en scène sous l’apparence d’un visiteur contemporain qui, mû par une profonde inquiétude civique, entreprend un véritable pèlerinage républicain.

L’intrigue s’inscrit dans le contexte temporel précis de l’année 2025, soulignant l’actualité brûlante des thèmes abordés. Le voyage du visiteur commence à Metz et le conduit à Paris par TGV, un trajet moderne qui contraste avec l’esprit séculaire qu’il cherche à retrouver. Ce déplacement n’est pas anodin ; il est une quête symbolique vers le cœur battant de la démocratie française : l’Assemblée nationale, désignée comme le « temple de la République ». C’est là, dans la solennité des couloirs du pouvoir, que le visiteur, grâce à une autorisation obtenue par un ami parlementaire, parvient à converser avec l’ombre, le fantôme, ou plus concrètement, le buste de Victor Hugo. L’artifice de cette rencontre, parler à une statue, brouille la frontière entre le réel et l’imaginaire, un flou essentiel pour conférer à Hugo une voix capable d’interroger le présent.

L’objectif de cette démarche est clairement énoncé : le visiteur cherche à entendre une « voix d’outre-temps » capable de lui fournir une boussole pour retrouver le chemin des principes républicains. Face aux divisions et aux incertitudes politiques de son époque, le narrateur se tourne vers Hugo, figure tutélaire de l’engagement moral et politique, pour trouver une source de lumière et de guidance face à l’affaiblissement des idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité.

L’ouvrage utilise également un procédé littéraire élégant : il est introduit par une préface d’Alphonse de Lamartine, rédigée fictivement depuis son cimetière de Saint-Point. Ce choix n’est pas anodin. Lamartine, lui aussi poète, orateur politique et grand acteur de la Seconde République, était un contemporain et rival intellectuel de Hugo. Sa préface annonce ce « dialogue improbable, mais nécessaire » entre deux grandes âmes unies, au-delà de toute contingence, par la quête inlassable de la justice et de la liberté. Cet hommage croisé valide la portée universelle et intemporelle des questions soulevées par Leucart.

L’apport principal de ce livre réside dans la réactualisation vigoureuse et pertinente de la pensée hugolienne face aux défis du XXIe siècle. René Leucart, s’inspirant de son propre militantisme et de son admiration profonde pour le poète, ne se contente pas d’un hommage nostalgique ; il insuffle à Victor Hugo une acuité intacte pour interroger les luttes contemporaines. Le dialogue s’articule autour de questions universelles qui, malgré le temps, continuent de brûler : la justice, le rôle moral de la France dans le monde, la construction et la place de l’Europe, la menace de l’arme nucléaire, la fatalité de la pauvreté endémique, la difficile coexistence de la science et de la morale, ou encore l’avenir de la démocratie face à la montée des populismes.

Leucart utilise la voix de Hugo pour commenter l’actualité politique la plus récente. Le poète exprime de profondes préoccupations concernant la montée des extrêmes, qu’il perçoit comme un affaiblissement des valeurs républicaines fondamentales. Il dénonce avec force les discours populistes qui cherchent à diviser la société par la haine et l’exclusion. Fidèle à son combat historique, le Hugo de Leucart prône l’unité dans la diversité, s’opposant catégoriquement au communautarisme et s’inquiétant de l’injustice sociale croissante et de l’isolement des individus dans un monde fragmenté. Le message est un rappel puissant des exigences de la solidarité et de l’unité indivisible de la nation.

Le dialogue aborde également des enjeux futuristes majeurs que Hugo n’aurait pu connaître, notamment celui de l’intelligence artificielle (IA). L’auteur projette la vision progressiste et humaniste du poète sur cette technologie. Selon cette projection, l’IA doit impérativement servir l’humanité et non les puissants. Elle doit être un outil de justice et d’émancipation, et non de contrôle. Cette perspective appelle à une gouvernance éclairée, impliquant les peuples, les savants et les éducateurs, ainsi qu’à l’établissement de lois claires pour encadrer son utilisation. Le but ultime, fidèle à la philosophie hugolienne, doit être l’élévation de l’homme, et non la suppression de l’outil, assurant que la science reste au service de la conscience.

Le livre devient ainsi un moyen efficace de transmettre, non pas les solutions, mais la méthode morale de Victor Hugo pour aborder les problèmes du XXIe siècle, transformant une figure du passé en un éclaireur du présent.

L’objectif principal du livre de René Leucart, au-delà de sa dimension narrative, est de générer un impact réflexif et civique chez le lecteur. L’œuvre est conçue comme un puissant texte d’éveil, un « dialogue avec son passé pour mieux éclairer son avenir ».

En faisant symboliquement revenir la voix du « tribun de la misère », l’auteur cherche à stimuler les consciences endormies par l’apathie ou le cynisme contemporain. L’œuvre se positionne comme un appel à l’action intellectuelle et morale. La préface de Lamartine insiste sur cette fonction essentielle : le livre guide le lecteur vers « l’âme » profonde de l’engagement hugolien, attestant que « son combat n’a jamais cessé d’être le nôtre ». Ce message de continuité vise à rappeler que les luttes pour la justice sociale et la liberté sont éternelles.

L’ambition du livre est explicite : laisser au lecteur un « flambeau » à porter « où l’ombre menace ». Cette métaphore du flambeau rappelle que l’écriture est un acte de combat et de lumière, un héritage à préserver face aux menaces qui pèsent sur la République et l’humanité (l’extrémisme, le désespoir, l’abus de l’IA). Il confère à chaque lecteur une responsabilité active dans la perpétuation des idéaux de progrès.

L’impact du livre est également souligné par une réflexion profonde sur la nature de l’échange lui-même, soulevant des questions essentielles sur la mémoire et l’oubli. Le visiteur interroge la frontière floue entre le réel et l’imaginaire, se demandant s’il s’adresse au véritable Hugo, son esprit planant dans l’Assemblée, ou à une simple projection de son propre idéal et de son esprit.

Ce face-à-face suspendu, où le silence peut être interprété comme une absence ou une écoute intense, enrichit la portée de l’œuvre. En ne fournissant pas de réponses claires à cette énigme, le livre transmet une étincelle d’espoir et de questionnement qui résonne au-delà du simple récit. L’incertitude sur la nature exacte de la voix oblige le lecteur à internaliser la pensée de Hugo, reconnaissant que c’est finalement dans l’esprit du vivant que la pensée des grands hommes perdure. En conclusion, « J’ai rencontré Victor Hugo » s’affirme bien au-delà de la simple évocation ou de l’hommage littéraire. L’œuvre de René Leucart est un véritable manifeste politique et social contemporain qui utilise la figure tutélaire de Victor Hugo comme un gardien invisible des idéaux républicains. Le dialogue avec le buste à l’Assemblée Nationale confère à Hugo le rôle de conscience de la Nation, rappelant avec force l’exigence de la justice, de l’unité et de la fraternité face aux dérives modernes.

L’échange entre le visiteur et Hugo n’aboutit pas à une réponse définitive ou à une feuille de route politique immédiate. L’auteur choisit au contraire un « au revoir » empreint d’une grande sobriété. Le jeune homme repart avec un silence chargé de promesses, marquant ainsi la fin de la conversation visible et le début d’une nouvelle certitude intérieure. Ce silence est hautement symbolique : il n’est pas une absence, mais une transmission effective. Il signifie que le flambeau a été passé, et que la responsabilité des actions incombe désormais au visiteur, représentant la nouvelle génération civique.

Le message final du livre est fondamentalement optimiste : celui de la persistance de l’espérance. L’échange, bien que suspendu, marque la certitude que la pensée du poète demeure vivante dans l’esprit des hommes. L’héritage de la pensée et de la création, le rêve, le questionnement, la lutte, persiste à travers les individus qui continuent de se battre pour un monde meilleur.

Finalement, le livre de René Leucart « J’ai rencontré Victor Hugo » se clôt sur un message qui est à la fois profondément réconfortant et résolument exigeant pour le citoyen contemporain.

Le réconfort réside dans la certitude que les grandes voix du passé ne cesseront jamais tout à fait de parler. La rencontre fictive avec Hugo garantit au lecteur que les idéaux d’humanité, de justice et de liberté ne sont pas morts. La pensée de Hugo, ce « regard invisible posé sur le siècle à venir », perdure et demeure accessible. Il suffit qu’il y ait des âmes prêtes à écouter leur écho pour que cette sagesse traverse les âges. Le silence qui suit l’échange n’est donc pas une fin, mais une résonance, un transfert de responsabilité et d’inspiration.

Cependant, cette permanence impose une exigence : celle de traduire les principes hérités dans l’action du présent. L’héritage hugolien n’est pas une simple contemplation, mais un appel au militantisme. L’œuvre est un vibrant appel à considérer l’histoire non pas comme un lieu de mémoire figé, non comme un musée, mais comme une source vive d’inspiration et de combat perpétuel pour la dignité humaine. Il rappelle que la démocratie et la République sont des constructions fragiles qui nécessitent une vigilance et un engagement constants contre l’injustice et le populisme.

L’essence même de l’œuvre de René Leucart réside dans cet appel à l’action. Il ne s’agit pas d’un simple exercice de mémoire, mais d’une tentative pour insuffler une dynamique militante au cœur de la citoyenneté contemporaine.

Leucart met en évidence la nécessité de transcender la réflexion historique, la simple connaissance du passé, pour la convertir en énergie civique. Le dialogue avec Hugo n’est pas une fin en soi, mais un catalyseur. Les idées d’humanisme, de justice sociale, et d’unité républicaine, défendues avec passion par le poète, doivent cesser d’être des concepts figés pour devenir une force agissante dans le présent. Le visiteur qui quitte l’Assemblée nationale ne doit pas seulement se souvenir des paroles de Hugo, il doit les incarner et les défendre dans le débat public et dans sa vie quotidienne.

Le livre positionne l’héritage de figures tutélaires comme Victor Hugo en tant que boussole morale. Dans un contexte de relativisme et de crise des valeurs, cette figure historique offre une direction éthique claire. Elle rappelle les fondamentaux de l’engagement républicain : la lutte contre la misère, le refus des extrêmes, et la primauté de l’élévation de l’homme, même face aux enjeux technologiques inédits comme l’intelligence artificielle. Le dialogue sert à calibrer ce compas moral, permettant au lecteur de naviguer les complexités des luttes de demain avec la clarté et la passion qui animaient le grand Tribun. L’exhortation finale est donc une invite à l’engagement perpétuel, où l’histoire fournit les principes, et le citoyen, l’action.

Brahim Saci