Figure singulière et longtemps marginalisée dans l’histoire de la musique, Alexandre Scriabine incarne une modernité visionnaire où la création sonore se confond avec une quête métaphysique.

Dans Alexandre Scriabine ou l’ivresse des sphères, Jean-Yves Clément propose une approche à la fois analytique et poétique, attentive autant au langage musical qu’aux fondements spirituels et philosophiques de l’œuvre. En restituant Scriabine dans toute la cohérence de son projet artistique, le livre invite à dépasser les clichés d’un compositeur jugé obscur ou excessif pour révéler un créateur majeur, dont la musique ouvre un espace inédit entre extase, pensée et transformation de l’art.

L’ouvrage Alexandre Scriabine ou l’ivresse des sphères de Jean-Yves Clément se déploie ainsi dans une forme volontairement hybride, qui conjugue l’exigence de l’essai musicologique, la profondeur de la réflexion philosophique et la sensibilité d’un véritable portrait poétique. Cette pluralité d’approches répond à la nature même de son sujet : Scriabine ne saurait être saisi par une seule grille de lecture, tant son œuvre excède les catégories traditionnelles de l’histoire de la musique. En refusant de réduire le compositeur à une figure marginale ou à une curiosité de la fin du romantisme, Clément s’attache à restituer la singularité et l’ampleur d’un créateur encore trop souvent relégué aux marges du canon occidental, malgré l’audace et l’influence déterminantes de son langage.

L’analyse proposée ne s’enferme jamais dans une lecture strictement technique ou formaliste des œuvres. Sans négliger la précision musicologique, Clément choisit d’accompagner le mouvement interne de la pensée scriabinienne, comme s’il s’agissait d’en suivre le flux plutôt que d’en disséquer les mécanismes. Cette démarche permet de rendre perceptible ce qui constitue le cœur de l’esthétique de Scriabine : un élan mystique indissociable d’une ivresse créatrice, une tension permanente vers l’absolu qui se traduit autant par l’exaltation que par la destruction progressive des cadres établis. L’écriture cherche ainsi à faire sentir la radicalité d’une musique qui ne se contente pas d’innover, mais qui met en jeu sa propre possibilité, jusqu’à frôler sa disparition.

Clément présente Scriabine comme un musicien charnière, situé à un point de bascule décisif entre le romantisme finissant et la modernité naissante. Héritier de Chopin et de Liszt, Scriabine en prolonge l’intensité expressive tout en la poussant vers un seuil critique où les catégories héritées cessent de fonctionner.

Son œuvre apparaît dès lors comme un processus de dépassement continu : dépassement de la tonalité, progressivement dissoute au profit de nouvelles polarités harmoniques ; dépassement des formes traditionnelles, réduites à l’état de fragments d’une densité extrême ; dépassement enfin du langage musical lui-même, appelé à se transformer en expérience intérieure plus qu’en discours organisé. À travers cette dynamique, c’est la conception même de l’art qui est remise en question, l’œuvre cessant d’être un objet autonome pour devenir un acte, une opération spirituelle.

Dans cette perspective, la musique de Scriabine est conçue comme une expérience totale, engageant à la fois le corps, l’esprit et la perception. Elle relève d’une forme d’ascèse, au sens d’un exercice intérieur visant la transformation de l’être, mais aussi d’une transfiguration, où le sonore tend à se fondre dans une dimension qui le dépasse. L’extase vers laquelle elle se dirige n’est pas un simple paroxysme émotionnel : elle est un point limite où la musique excède l’audible, où le son semble se dissoudre dans une lumière intérieure et frôler le silence. En mettant en évidence cette tension fondamentale, Jean-Yves Clément parvient à rendre intelligible et sensible la cohérence profonde d’une œuvre qui fait de la musique le lieu d’une expérience métaphysique radicale.

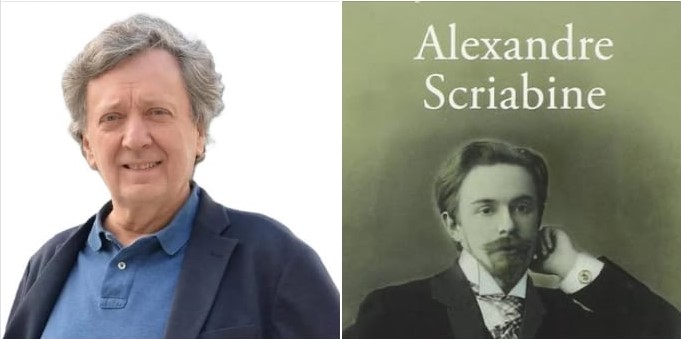

Jean-Yves Clément, écrivain, musicologue et essayiste, occupe une place singulière dans le paysage de la critique musicale contemporaine. Son travail, consacré aux grandes figures du romantisme et du postromantisme, Chopin, Liszt, Scriabine notamment, se caractérise par une volonté constante de dépasser l’analyse strictement historique ou technique pour accéder à ce qui constitue le noyau spirituel et esthétique des œuvres. Chez lui, la musicologie n’est jamais dissociée de la littérature ni de la philosophie : elle s’en nourrit, les convoque et les prolonge afin de rendre compte de la profondeur existentielle de la création musicale. Son écriture, dense et travaillée, assume pleinement une subjectivité éclairée, refusant la neutralité académique au profit d’une interprétation engagée, consciente de ses choix et de ses partis pris.

Clément ne se positionne pas en historien distant, mais en lecteur passionné et attentif, presque en compagnon de route des compositeurs qu’il étudie. Cette proximité revendiquée avec les œuvres lui permet d’en saisir les résonances symboliques, spirituelles et parfois métaphysiques, sans jamais les réduire à un simple commentaire extramusical. La musique est envisagée comme une pensée en acte, porteuse de visions du monde, de tensions intérieures et de projets esthétiques globaux. Dans cette perspective, Scriabine n’apparaît pas comme un objet figé de l’histoire de la musique, mais comme une présence vivante, animée par une quête et une nécessité intérieure que l’écriture de Clément s’efforce de rendre perceptibles. Le compositeur russe y est présenté comme un véritable penseur de la musique, pour qui l’œuvre ne peut être séparée d’une conception globale de l’art, de l’homme et du cosmos.

La publication de l’ouvrage en 2015 dans la collection « Classica », coéditée par Actes Sud et le magazine Classica, renforce cette ambition intellectuelle et esthétique. Cette collection, dirigée par Bertrand Dermoncourt, se distingue par son exigence et par son refus des formats purement didactiques. Elle encourage des approches transversales, où l’analyse musicale dialogue avec la réflexion esthétique, l’histoire des idées et une écriture sensible capable de toucher un lectorat élargi sans renoncer à la profondeur. Le cadre éditorial offre ainsi à Clément un espace propice pour déployer une pensée libre, rigoureuse et personnelle.

L’édition, préparée avec soin, répond également à une nécessité critique : celle de combler un manque évident dans la bibliographie francophone consacrée à Scriabine. Longtemps, le compositeur n’a été abordé qu’à travers des études anciennes, rares ou très spécialisées, peu accessibles au lecteur non expert. L’ouvrage de Clément s’inscrit dans une volonté de transmission et de clarification, sans simplification abusive, et assume pleinement un rôle de médiation. Il permet à un public cultivé, curieux mais parfois intimidé par la complexité de l’œuvre scriabinienne, d’en saisir les enjeux essentiels, tout en offrant aux lecteurs avertis une interprétation forte et stimulante. En ce sens, le livre contribue à renouveler durablement la réception de Scriabine en langue française.

L’apport principal du livre réside ainsi dans une relecture profonde et courageuse de la place de Scriabine au sein du canon musical, que Jean-Yves Clément s’emploie à dégager des jugements réducteurs et des hiérarchies figées. En affirmant Scriabine comme un compositeur de premier plan, comparable à Schönberg, Stravinski ou Bartók, il ne s’agit pas d’un simple geste polémique, mais d’une démonstration étayée par l’analyse du langage musical lui-même. Clément montre que Scriabine affronte très tôt les questions décisives du XXᵉ siècle : la crise de la tonalité, la saturation du discours romantique, la nécessité d’inventer des formes nouvelles capables de condenser l’expression sans l’appauvrir. L’invention de l’accord mystique, véritable pivot harmonique affranchi des fonctions traditionnelles, n’est pas présentée comme une curiosité théorique, mais comme le symptôme d’une pensée musicale qui cherche à redéfinir les forces internes du son. De même, la remise en cause de la hiérarchie entre harmonie et mélodie, leur interpénétration progressive, ainsi que le recours à des formes brèves d’une densité extrême, inscrivent Scriabine dans une modernité radicale, où chaque fragment musical agit comme un concentré d’énergie expressive. Clément insiste sur cette esthétique de l’aphorisme, qui fait de Scriabine l’un des plus grands miniaturistes de l’histoire de la musique, capable de dire l’essentiel en quelques mesures, là où d’autres s’abandonnent à la prolixité formelle.

Par ailleurs, l’un des mérites majeurs du livre est de dissiper le malentendu persistant qui assimile Scriabine à un compositeur avant tout mystique, voire ésotérique, dont la musique serait subordonnée à des doctrines philosophiques ou spirituelles préexistantes. Clément renverse cette perspective en montrant que, chez Scriabine, la pensée ne précède jamais l’œuvre : elle en découle. Les spéculations métaphysiques, les références à la théosophie ou à l’analogie universelle apparaissent comme des tentatives a posteriori pour formuler conceptuellement une expérience musicale première, irréductible à tout discours. L’extramusical n’est donc ni un programme ni un moteur de la création, mais une résonance, une ombre portée de la musique elle-même. En ce sens, Clément restitue Scriabine à sa vérité profonde : non pas un prophète égaré dans des visions abstraites, mais un créateur pour qui la musique constitue le lieu originaire de toute pensée, la source même à partir de laquelle se déploient le mythe, la philosophie et l’utopie.

L’impact de ce livre se déploie à deux niveaux étroitement liés, intellectuel et artistique, qui se renforcent mutuellement. Sur le plan intellectuel, Jean-Yves Clément opère un déplacement décisif du regard porté sur Scriabine, en rompant avec une tradition critique qui l’a longtemps enfermé dans des catégories commodes mais appauvrissantes : compositeur obscur, mystique excessif, marginal excentrique aux confins de la tonalité.

En le replaçant au cœur des mutations esthétiques de la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, Clément montre que Scriabine n’est ni un épigone romantique ni un prophète isolé, mais l’un des acteurs majeurs du basculement vers la modernité musicale. Son œuvre apparaît alors comme un laboratoire où s’élaborent, avant beaucoup d’autres, des réponses radicales à la crise du langage tonal et à l’épuisement des formes héritées, ce qui oblige à repenser les continuités et les ruptures de l’histoire musicale européenne.

Sur le plan artistique, le livre agit comme une invitation pressante à l’écoute, mais à une écoute transformée, débarrassée des préjugés qui pèsent sur l’œuvre de Scriabine. Clément incite le lecteur et l’auditeur à considérer l’ensemble de la production comme un parcours cohérent, dont les sonates constituent l’axe central et dont les pièces brèves pour piano forment le tissu le plus dense et le plus révélateur. Il montre que la concision extrême de ces œuvres n’est ni un manque d’ampleur ni une limitation formelle, mais au contraire le signe d’une intensité maximale, d’une volonté de concentration qui confère à chaque page la valeur d’une expérience musicale totale. Cette perspective renouvelle profondément la réception de Scriabine, en invitant interprètes et auditeurs à aborder sa musique non comme une succession de curiosités isolées, mais comme une montée continue vers l’extase et la transfiguration.

Ainsi, l’ouvrage fonctionne véritablement comme un manifeste pour une reconnaissance pleine et entière de Scriabine. Il plaide pour qu’on le considère non seulement comme un compositeur majeur, mais comme un penseur de la musique et, au-delà, de l’art lui-même, pour qui la création sonore est indissociable d’une vision du monde. En redonnant à son œuvre sa cohérence, sa radicalité et sa portée historique, Jean-Yves Clément contribue durablement à réinscrire Scriabine dans le paysage des grandes figures fondatrices de la modernité.

Alexandre Scriabine ou l’ivresse des sphères dépasse largement le cadre d’une biographie savante ou d’une étude musicologique au sens strict. Le livre se présente comme une véritable immersion dans l’univers d’un créateur pour qui la musique n’est ni un métier ni un simple art, mais une nécessité existentielle et une voie de dépassement. Jean-Yves Clément ne cherche pas à épuiser son sujet par l’accumulation de faits ou par une analyse systématique : il adopte au contraire une écriture engagée, dense et parfois incantatoire, qui épouse le mouvement même de la pensée et de la musique de Scriabine. Cette forme d’écriture, loin d’être un effet de style gratuit, se révèle profondément adéquate à une œuvre conçue comme une ascension continue vers l’extase, puis vers une forme d’effacement où la musique tend à se dissoudre dans le silence.

En restituant la cohérence profonde du parcours créateur de Scriabine, Clément montre comment chaque étape, chaque œuvre, chaque mutation du langage musical participe d’un même élan vers l’absolu. La vie, relativement pauvre en événements, s’efface derrière l’œuvre, qui devient le véritable lieu de l’existence et de la pensée.

Cette lecture permet de comprendre Scriabine non comme un compositeur fragmenté ou contradictoire, mais comme un artiste animé par une nécessité intérieure implacable, prêt à consumer formes, systèmes et certitudes pour atteindre un au-delà de la musique elle-même. L’ouvrage éclaire ainsi le sens ultime de cette quête, où la création devient à la fois affirmation extrême de la subjectivité et désir de disparition dans une totalité cosmique.

Par sa profondeur et son ambition, le livre s’impose dès lors comme une référence essentielle pour appréhender Scriabine dans toute sa complexité et sa radicalité. Mais sa portée dépasse le seul cas du compositeur russe : il invite plus largement à réfléchir au pouvoir de la musique lorsqu’elle cesse d’être un simple objet esthétique pour devenir une force de transformation, capable d’agir sur la conscience, de modifier le rapport au monde et d’ouvrir un espace de transfiguration. En ce sens, l’essai de Jean-Yves Clément interroge la fonction même de l’art et rappelle que la musique, portée à son degré le plus extrême, peut encore prétendre à être une expérience fondatrice de l’humain.

Brahim Saci

Jean-Yves Clément, Alexandre Scriabine ou l’ivresse des sphères, ACTES SUD/CLASSICA