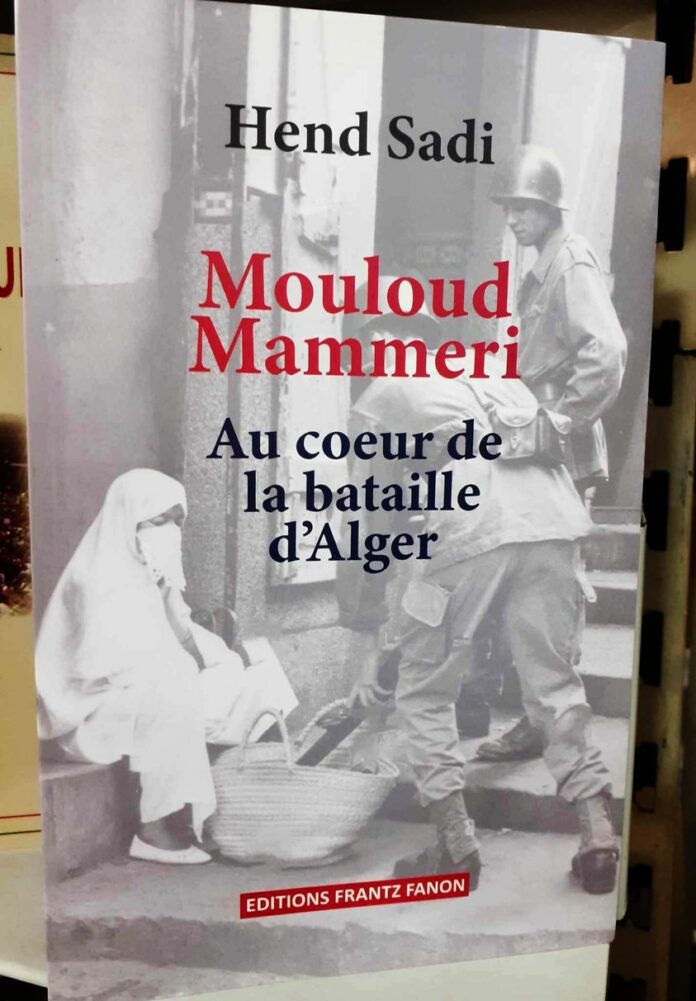

L’ouvrage de Hend Sadi (1) sur le parcours et le combat de Mouloud Mammeri, particulièrement dans cette période tragique de la bataille d’Alger de 1957, est venu compléter l’étude qu’il lui a consacrée en 2014 (2), centrée, celle-là, sur les années 1950, après la parution du premier roman de Mouloud Mammeri, La colline oubliée, et les polémiques qui s’en suivirent.

Cette suite constitue un complément heureux pour nous faire mieux connaître l’homme, l’écrivain, le militant humble au service de la libération de son pays, dans cet ensemble nord-africain, dans sa lutte pour son africanité, son amazighité structurante. Mouloud Mammeri symbolise tout ce combat contre des adversaires anhistoriques qui nous refusent, à tous, notre algérianité-amazighité. Écoutons Hend Sadi.

Le Matin d’Algérie : Après lecture de cet ouvrage, on comprend mieux ce qui a opposé toute sa vie durant Mouloud Mammeri assumant son algérianité réelle à la fois face aux colonialistes français et face aux tenants de l’arabo-islamisme du néo-FLN. Quel bilan tirez-vous de son combat ?

Hend Sadi : Pour répondre à votre question, il est nécessaire d’esquisser rapidement le contexte historique et culturel dans lequel a vécu Mouloud Mammeri.

Adolescent, il a connu en 1930 la célébration fastueuse du centenaire de la colonisation de l’Algérie par la France. Puis, de 1939 à 1945, il a été mobilisé et envoyé au front. Au sortir de ce conflit qui a consacré la victoire du « monde libre », le jeune homme qu’il est devenu a perdu beaucoup d’illusions.

Il voyait bien que, dans les affrontements idéologiques planétaires qui ont succédé à la guerre, nulle place n’était faite à son monde qui se mourrait, oublié de tous, même des siens, au moment même où s’affermissait la revendication nationaliste algérienne.

L’état de domination multiforme et millénaire dans lequel était plongée l’ensemble de Tamazγa n’avait pas permis l’émergence d’une conscience identitaire désaliénée. En effet, aucun discours dominant du mouvement de décolonisation n’exprimait une conscience authentiquement « nationale » que l’histoire appelait pour accompagner la rupture politique qui s’annonçait.

Ce vide idéologique autour de la question identitaire, la direction du PPA (Parti du Peuple Algérien) le combla à la hâte par du bricolage en se soumettant à l’arabo-islamisme qui chevauchait en Tamazγa le mouvement de décolonisation pour asseoir son hégémonie : Chekib Arslan, panarabiste installé à Genève, réussit en 1930 un coup d’éclat contre le « Dahir berbère » qui secoua durablement le Maroc où le jeune Mouloud Mammeri qui y avait rejoint son oncle poursuivait ses études. De Chekib Arslan et du secrétaire général de la Ligue arabe, Azzam Pacha, Messali fit ses maîtres à penser. Ce qui le conduisit à réprimer dans la violence le projet mort-né, qui intégrait la dimension amazighe, publié dans la brochure L’Algérie libre vivra (3) que la direction du PPA qualifia de « berbéro-matérialiste », projet qui émanait pourtant de ses rangs, plus précisément de militants kabyles appartenant à son aile radicale.

Mouloud Mammeri di tnemmast n ṭṭrad, la « Bataille d’Alger » : awal akked Ḥend Sadi

En dépit de sérieuses divergences politiques qui l’opposait à l’Association des oulemas, c’est avec elle que le PPA préféra sous-traiter de fait la question culturelle. Pourtant, l’association ne faisait mystère ni de sa nature ni de son objectif. D’une part, elle se posait en simple relais de la Nahdha moyen-orientale en se situant dans le sillage de l’Egyptien Mohammed Abdou pour faire de l’arabo-islamisme la poutre maîtresse du futur qui se dessinait en Algérie. D’autre part, affichant ostensiblement son opposition à l’indépendance, elle s’interdisait – dans ses statuts mêmes – toute immixtion dans le champ politique.

Séduite par le régime de fait qui débouchera en 1948 sur l’apartheid en Afrique du Sud, l’Association des oulemas désirait simplement de substituer à l’assimilation culturelle à la France l’assimilation au Moyen-Orient arabo-islamique, tout en restant sous domination politique française.

C’est dans cet environnement que le jeune Mouloud Mammeri naissait à la chose politique. Pétri par un patrimoine culturel amazigh sur lequel est venue se greffer une culture « classique » acquise à l’école qui malmenait ses valeurs ancestrales, Mouloud Mammeri prit de plein fouet le choc des luttes opposant les différents grands courants politiques qui se lançaient à la conquête du monde.

Des Aztèques aux Kabyles ou la mort absurde de Mouloud Mammeri

Colonialisme occidental, communisme, arabo-islamisme, ces forces expansionnistes qui s’affrontaient entre elles mais qui toutes le niaient, s’accordaient en effet pour réserver à sa patrie le même statut : celui de proie.

Il n’était pas nié en tant qu’individu, il l’était pour l’identité collective d’autochtone qu’il incarnait dans l’histoire de cette terre. Sa langue, celle de ses pères, qui était autrefois celle de tout le sous-continent nord-africain, venue jusqu’à lui « depuis plus loin que Syphax », selon sa formule, risquait à présent de disparaître alors que pointait – pour la première fois depuis des siècles – l’aube de la libération de son pays. Cette angoisse se lit déjà dans la série des trois articles que le jeune étudiant Mouloud Mammeri, à peine âgé de 21 ans, publia sur la société berbère. Cette inquiétude était amplifiée par un sentiment de solitude (4) née de l’absence de tradition inscrivant cette conscience dans le champ historique et politique, à l’inverse des autres parties qui, elles, disposaient d’un arsenal idéologique redoutable, de discours élaborés tout prêts à être déroulés et à fournir des réponses à toute question.

L’immense tâche à laquelle s’attela le jeune Mammeri fut celle d’un pionnier partant, le dos au mur, à la recherche d’une voie à même de redonner à son peuple sa dignité et en premier lieu son droit à la vie. Il entama ce travail tout naturellement en se libérant d’une charge qui l’habitait par l’écriture de La Colline oubliée. Le succès littéraire couronnant ce premier roman donna une visibilité à son peuple. C’est sous le titre « Le roman de l’âme berbère » que le présenta le journal progressiste L’Effort algérien et c’est sous la manchette « Vers la création du roman algérien » qu’il fut loué par le journal du Parti communiste algérien, Liberté.

De son côté, le poète Jean Sénac nota que « lorsqu’il cerne l’âme berbère, Mouloud Mammeri trouve des accents remarquables de pudeur et de densité », soulignant ainsi le talent de l’écrivain qui recueillit les éloges unanimes de la critique. Cette irruption talentueuse du monde indigène dans le domaine littéraire, jusque-là cantonné dans les décors à travers des personnages marginaux figés dans des clichés, redonna de la fierté aux jeunes Algériens.

Ce ne fut pas le cas des oulémistes qui virent là une dangereuse alternative à leur projet d’arabisation et de « réislamisation ». Chez eux, toute évocation de l’amazighité de l’Algérie était vécue comme une mise à nu de leur imposture qui posait l’arabo-islamité en culture autochtone des origines. Nous ne reviendrons pas ici sur la campagne que Le Jeune Musulman mena contre le roman à sa parution et que nous avons largement étudiée par ailleurs.

C’est donc clairement sur le terrain culturel que s’est situé Mammeri. Un domaine déterminant à ses yeux puisque, selon lui, « un homme considère que sa culture le définit de manière essentielle ». Ce positionnement qu’il a constamment observé a eu des conséquences politiques majeures sur son parcours. Son combat contre le colonialisme français, il l’a mené au nom d’une patrie algérienne plurielle conforme à son histoire millénaire, une Algérie où l’amazighité a toute sa place. Il ne cherche cependant à nier ni l’arabisation d’une partie importante de l’Algérie, encore moins la présence de l’islam, ni celle de la culture française – il ne rêve pas d’un retour à un Eden perdu.

Toutefois, il refuse tranquillement mais fermement le reniement auquel veulent le contraindre les arabo-islamistes. Face à leurs injonctions, il ne dévia jamais de sa voie. Malgré la solitude qui l’entoure, il demeure fidèle à la mission qu’il s’est assignée, toujours la même : travailler à l’émancipation de son peuple, sauver la culture de ses pères et développer la langue amazighe. Parallèlement à son œuvre romanesque d’une qualité qui lui fait traverser le temps et amplifie l’écho de son action, il publie des essais, recueille et structure les fondements de la littérature amazighe.

Appliquant à la langue amazighe l’antique maxime du dramaturge nord-africain, Terence (5), il considère que « rien de ce qui est humain ne doit lui [tamaziγt] être interdit ». Eu égard à ses prédécesseurs dans le domaine, l’approche de Mammeri porte une rupture radicale : il change d’optique. Il s’extrait du cercle de spécialistes pour s’adresser à tous et, assumant un passé frappé de tabou, il se projette résolument dans l’avenir. Il écrit une grammaire amazighe en langue amazighe, dirige un lexique de terminologie moderne, Amawal. Ces œuvres eurent un retentissement régional bien au-delà des frontières nationales.

C’est à lui que l’on doit l’impulsion déterminante du passage à l’écrit de la langue amazighe lequel a cessé, grâce à lui, d’être l’apanage de spécialistes. C’est une révolution copernicienne contre laquelle le système multiplie les entraves en arborant un sectarisme arrogant. Car, hélas ! sur le terrain culturel et identitaire, c’est dans l’Algérie libérée que l’aliénation, « maladie des faiseurs de systèmes coupés des réalités », atteint des sommets inégalés d’intolérance et provoque des ravages incommensurables.

Il lui fallut beaucoup de ténacité pour réussir à maintenir en vie pendant dix ans son cours de langue amazighe à l’Université d’Alger par où passèrent plusieurs, sinon tous les acteurs du renouveau amazigh.

L’impensé de la pensée de M. Mammeri : une perspective décoloniale lumineuse

Pour finir, la réponse à votre question tient en un mot : alternative. Mammeri symbolise l’alternative au modèle funeste des oulamas toujours en vigueur aujourd’hui.

Le projet qu’il a défendu tout au long de sa vie est celui d’une Algérie plurielle qui porte au cœur de son identité l’amazighité, une Algérie conforme à son histoire et à sa réalité anthropologique. Il ne fait aucun doute que, aujourd’hui encore, cette Algérie qu’il a incarnée et contribué à populariser mieux que quiconque reste la meilleure alternative si l’on veut réconcilier les Algériens avec leurs institutions. Pour dire vrai, elle n’est pas la meilleure, elle est la seule.

Le Matin d’Algérie : Le combat de Mammeri, en tant que citoyen algérien, en tant qu’écrivain et intellectuel, contre le colonialisme, est exemplaire. Mais l’homme est modeste, et on sait que les héros ne se racontent pas. Alors, Mouloud Mammeri un héros modeste ?

Hend Sadi : Mouloud Mammeri est par nature réservé et courtois. Alors héros m’as-tu vu ? Sûrement pas. Ni en 1967, ni en 1973, ni en 1980, il ne fait étalage de son militantisme anticolonial pour se défendre lorsqu’il est attaqué. Pour autant, il ne s’en laisse pas conter par ses contempteurs opportunistes qu’il ne prend pas au sérieux. Il oppose à leurs allégations inventées de toutes pièces des démentis formels, les tournant souvent en ridicule mais refuse de se justifier devant eux en rappelant son militantisme, même si cela était tentant face à une opinion fanatisée.

Dans son superbe poème consacré à la Bataille d’Alger qu’Yves Courrière a mis en exergue dans son volume Le temps des léopards, Mammeri rappelle le poids du rôle des humbles dans le combat en soulignant que c’est « le bout de bois de l’esclave » qui déclenche l’« inextinguible incendie ». Il avait un profond respect pour l’engagement des gens du peuple, de ses héros. C’est par respect à la mémoire de Larbi Ben M’hidi qu’il déclina la proposition qu’on lui fit de tenir le rôle de ce dernier dans le film « La Bataille d’Alger ».

Toutefois, il ne donnait pas dans le populisme. Il avait une conscience nette de sa mission, celle de l’amusnaw qu’il s’appliqua à accomplir avec humilité et retenue.

Le Matin d’Algérie : Il semble que les accusations portées contre Mammeri « ne tiennent pas la route », comme on dit. Mais y a-t-il dans l’enfumage créé autour du personnage un brin de vérité qui les fondent ?

Hend Sadi : Dans ce livre, la ligne que je me suis imposée est de m’en tenir strictement aux faits, à tous les faits rien qu’aux faits concernant le comportement de Mouloud Mammeri avant-guerre et durant la guerre. Qu’il s’agisse de ses œuvres littéraires, des entretiens qu’il a accordés, de ses écrits dans les journaux, de son action alors qu’il était étudiant à Paris dans les années 40 ou de l’époque qui a suivi où il était professeur à Alger pendant « la Bataille d’Alger », tout a été passé au crible.

Et que ressort-il de cet examen ? Tout, absolument tout, converge pour dresser sans ambiguïté aucune le portrait d’un homme déployant une activité débordante, engagé corps et âme dans la guerre pour la libération de son pays.

Cependant, il est vrai que très tôt, les « accusations », comme vous dites, ont fusé, nombreuses et délirantes. Elles ont même commencé avant la guerre, dès la parution de son premier roman, La Colline oubliée, dont le gros succès littéraire avait fortement dérangé les milieux qui voulaient bannir toute trace d’amazighité dans l’image de la « nation [algérienne] en construction ». Ces premières attaques, qui firent date, ont été orchestrées – c’est important de le souligner – par le journal oulémiste Le Jeune musulman fondé et dirigé par Ahmed Taleb, fils de Bachir Ibrahimi, et futur ministre de l’éducation nationale du colonel Boumédiène et qui aura à ce titre la démolition de l’école algérienne pour bilan.

Le journal avait alors reproché à l’écrivain de faire œuvre de « reniement » alors que son roman était un magnifique chant vibrant de fidélité à la patrie authentique.

Le Jeune Musulman est allé jusqu’à inventer, et écrire, que l’écrivain avait bénéficié du patronage d’un maréchal qui s’y connaissait « fort bien en goumiers ». Or, le roman qui a effectivement été patronné à cette époque par le maréchal Juin (seul maréchal de France vivant alors) et qui en a écrit la préface, s’est avéré être non pas La Colline oubliée, mais celui du Marocain Taïeb Djemeri qui, du coup, a cessé d’intéresser Le Jeune Musulman, etc.

Après l’indépendance, Révolution Africaine, organe central, du FLN lui resservira en 1967 encore du « reniement » et du « patriotisme circonstanciel ». En 1973, c’est au tour du journal gouvernemental El Moudjahid de revenir sur les traces du Jeune Musulman et de le rapprocher non plus du maréchal Juin mais de Jacques Soustelle. Des sommets seront atteints dans la calomnie en 1980. Alors que Mouloud Mammeri, militant du FLN à Alger en 1956, écrivait maints rapports pour la direction du FLN destinés à la défense de la question algérienne à l’ONU, El Moudjahid, lui, affirme 24 ans après, que Mouloud Mammeri a refusé de signer un manifeste du FLN en 1956.

De même, Mammeri avait frontalement contré dans la presse algéroise la propagande coloniale qui contestait au FLN en guerre sa représentativité et cherchait à minimiser l’ampleur de la résistance. Quand Mammeri écrivait en 1956 dans le journal Espoir-Algérie : « Il faut en prendre son parti : la résistance est algérienne, la volonté de libération pratiquement unanime, le Front vraiment national », vingt-quatre ans après, le même El Moudjahid l’accuse d’avoir traité « « de chacals des Aurès » les maquisards de l’ALN dans L’Écho d’Alger ». La réalité est qu’il n’a rien écrit de tel, bien au contraire, et jamais rien écrit dans L’Écho d’Alger. Comment l’aurait-il pu, lui qui était militant FLN et qui a dû entrer en clandestinité pour échapper à la traque des parachutistes lors de « la Bataille d’Alger » ?

Alors, quel brin de vérité reste-t-il de tout cela ? aucun, absolument aucun. Ou plutôt si : des montagnes de mensonges. La question qu’il faut se poser, car il y a tout de même un problème dans cette affaire, c’est pourquoi a-t-on fabriqué toutes ces calomnies visant le même homme et sur une aussi longue durée ? Et que visait-t-on exactement ? C’est à cette question que j’ai voulu répondre dans la conclusion du livre.

Le Matin d’Algérie : Le combat de Mammeri pour son algérianité-amazighité se situe dans l’universalité, il le dit lui-même : « il se peut que les ghettos sécurisent, mais qu’ils stérilisent c’est sûr ». Vous qui l’avez bien connu, comment voyait-il cet avenir d’ouverture de notre société nord-africaine ?

Hend Sadi : Pour Mouloud Mammeri, l’avenir dans l’ouverture est inscrit dans l’histoire de Tamazγa. Pour ne citer qu’une référence qui est présente dans le livre, je me reporte au texte publié en 1957 dans le volume Arts et spectacles de l’Algérie qu’il a écrit sous la forme d’une « Lettre à un Français ». Il y dénonce très sévèrement la « mission civilisatrice » supposée justifier la colonisation de « ces rives habituées aux souffles altiers de l’esprit et sur lesquelles ont fleuri l’humanité de Terence, la profondeur d’Augustin, le génie d’Hannibal, la paix d’Abdelmoumen et la lumière d’Ibn Khaldoun, [qui] maintenant sont devenue stériles. »

On le voit, il revendique dans le même mouvement Terence et Saint-Augustin autant que Hannibal et Abdelmoumen ou bien Ibn Khaldoun.

Ce n’était pas évident pour tout le monde. Songeons à la haine de soi exprimée par Bachir Ibrahimi en 1948 dans Al Bassaïr (6) lorsqu’il s’élevait contre l’introduction du kabyle à la radio qu’il jugeait hérétique car, selon lui, « la nation est arabe et […] les Kabyles sont des musulmans arabes ». Il ajoutait que la voix qui parle leur « langue hideuse » à la radio « écorche les oreilles » ; contrairement à l’arabe qu’il louait pour « sa beauté et sa douceur [qui] sont d’autant plus grandes que les prières commencent et finissent dans cette langue », l’arabe qui à ses yeux était donc autant « langue de religion que religion elle-même ». Un discours qui, on le voit n’a rien à envier en termes de mépris et de racisme aux pires déclarations des colonialistes français.

Plus tard, ce personnage trainera les pieds avant de rallier tardivement le FLN, après qu’Abane Ramdane l’a sommé de rejoindre le FLN en octobre 1955. Au préalable, il avait, entre autres, pris ses distances avec les opérations du premier novembre 1954 que son journal, Al Bassaïr, avait assimilées à une catastrophe. Mais, par contre, il aura, lui, son portrait arboré le long de la route moutonnière lors de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance tandis que celui de Abane était absent.

À la décharge d’Ibrahimi, mais à des degrés moindres, signalons que son point de vue était assez largement partagé. On sera peut-être surpris de lire dans l’avant-propos de la revue qui a publié « Lettre à un Français » de Mammeri et sous la plume de Mohammed Harbi, qui a sans doute évolué depuis, que l’Algérie est un pays que la langue arabe « avait servi à unifier, auquel elle a donné une âme. »

Or, nous avons rappelé plus haut combien l’œuvre de Mouloud Mammeri avait été associée à l’âme berbère par la critique de son premier roman. Sans doute peut-on voir dans ce choc des âmes deux courants incompatibles. D’autant que la défense de la culture amazighe par Mammeri n’a rien de passéiste. Selon lui, une vraie culture est « un instrument de libération » et il ajoute que :

« Pour que la culture berbère soit un instrument d’émancipation et de réelle désaliénation, il est nécessaire de lui donner tous les moyens d’un plein développement. Elle ne peut être une culture de réserve indienne ou une activité marginale, plus tolérée qu’admise. Aucun domaine ne doit être en dehors de sa prise ou de sa visée ».

Mais attention à se méprendre et interpréter cette position comme un appel à un repli sur soi contre lequel il met très sérieusement en garde. À ses yeux, celui qui emprunte cette voie « se rapetisse, se folklorise et s’ensauvage à souhait. Toutes ses énergies il les consume à demeurer. Il perd le désir et bientôt le pouvoir d’inventer. Exilé du présent, débouté de l’avenir, il recrée et mythifie un passé-ghetto qui, sous couleur de l’identifier, l’engêole. »

L’ouverture sur le monde vivant et riche est donc pour lui une condition sine qua non pour aller de l’avant et progresser. Ainsi, s’était-il positionné dans le débat concernant la place de la langue française, débat qui resurgit aujourd’hui avec la politique qui vise à remplacer le français par l’anglais. Lui qui, on l’a vu, a utilisé les mots les plus durs pendant la guerre de libération pour condamner la mission civilisatrice dont se drapait le colonialisme français, lui qui, néanmoins, et à l’instar de toute la direction du FLN de la guerre, s’est servi, et avec quelle efficacité, de la langue française pour la libération de l’Algérie n’a pas hésité à se déclarer favorable au maintien de l’usage de celle-ci, pourtant dénoncée comme langue du colonialisme par tous les démagogues : « elle [la langue française] me traduit infiniment plus qu’elle me trahit », avait-il déclaré.

Le Matin d’Algérie : Peut-on dire aujourd’hui que le peuple algérien s’est approprié Mammeri, le message de Mammeri… ? (mais que le pouvoir est en retard, il reste encore figé sur l’après 1962)

Hend Sadi : On vient d’évoquer ici même l’hostilité bien connue pour ne pas dire la haine suscitée par l’amazighité chez les arabo-islamistes dont le discours avait le monopole. Or, incontestablement, nous constatons une évolution des choses de ce côté. Nombre d’Algériens arabophones se revendiquent aujourd’hui amazighs. Et beaucoup voient dans l’amazighité non plus le ferment de la division mais un facteur de rapprochement ne serait-ce que parce qu’elle renvoie à un passé, une terre et une culture (au-delà des différences linguistiques) communs.

Dans cette évolution Mouloud Mammeri a une place de choix, même si, bien d’autres y ont aussi apporté leur pierre. Comment oublier Kateb Yacine, Mohammed Dib, Assia Djebbar sur la fin de sa vie ou bien Jean Amrouche et bien d’autres qui ne sont pas des écrivains à l’instar de Mbarek Redjala ? Et le Mouvement Culturel Berbère qui à travers son combat pour les langues populaires algériennes a travaillé à l’union des communautés linguistiques, sans oublier les héroïques combattants de 1945-49 qui, au prix de leurs vies, ont inscrit l’amazighité dans les premiers maquis nationalistes algériens, tous ceux-là ont largement contribué à cette transformation de la société.

Cependant, si cette évolution a produit des modifications institutionnelles notables celles-ci sont restées sans effet sur le réel. Pourquoi ? En premier lieu, on peut relever une absence de volonté politique chez les dirigeants de voir ces réformes adoptées aboutir concrètement. Mieux, chez nombre d’entre eux, elles sont instrumentalisées comme manœuvres dilatoires, d’où la langue de bois autour des débats sans fin sur la standardisation, le système d’écriture, etc.

Pour s’en convaincre, il suffit de se souvenir avec quelle diligence l’assemblée nationale de 1963 a décidé de faire de l’arabe l’unique langue nationale et officielle avec effet immédiat alors qu’aucun moyen ne le permettait. La Constitution de 1963 imposait une dérogation pour tout usage d’une autre langue que l’arabe. Quant à elle, la langue amazighe devenue officielle en 2016 attend toujours depuis sa loi organique depuis cette date. Tout comme l’académie amazighe qui n’a pas tenu sa première réunion, huit ans après la décision de sa création également en 2016. Huit ans, c’est un peu plus que la durée de notre guerre de libération nationale. C’est beaucoup. Mais cette absence bien réelle de volonté politique au sommet n’est pas la seule raison à la panne institutionnelle. Il y en a une deuxième qui va dans le même sens : c’est que l’appareil d’État, en particulier, celui de l’éducation nationale est gangréné par les oulémistes ; c’est ainsi que les instructions des ministres demeurent lettres mortes lorsqu’elles n’agréent pas le puissant lobby.

Ce rappel est destiné à faire prendre conscience que le combat est encore long et qu’il faut en conséquence s’inscrire dans une stratégie de long terme, ce qui ne veut pas dire qu’il faille rester inerte dans l’immédiat. Le risque qui guette en pareil cas est qu’au vu de l’urgence et de la gravité de la situation, la tentation de la fuite en avant s’impose avec comme conséquence la stratégie de la surenchère pour seul gouvernail. Or, rien n’est plus simple à gérer et à contenir qu’une telle dynamique.

Il est vain de faire mine d’ignorer des institutions qui, elles, ne vous ignorent pas. Cette option peut justifier la répression qui est la seule variable d’ajustement que possède le pouvoir pour contrôler la situation car l’on s’expose alors aussi bien aux manipulations qu’aux divisions. Et de fait, l’on devient à son corps défendant le bâton pour battre son propre camp.

De ce point de vue, l’expérience de Mammeri est à méditer. Il a en toute circonstance pensé et choisi sa stratégie, sans jamais se laisser acculer dans des impasses où l’aurait conduit une option mal réfléchie. Avec des moyens dérisoires et en marge des institutions, Mammeri a produit des instruments qui ont opéré, qui ont aidé la langue à surmonter des difficultés nouvelles auxquelles elle était confrontée. Et dans un environnement institutionnel bien plus hostile que celui d’aujourd’hui, il s’est battu pour faire exister aussi longtemps que possible son cours.

Même purement formel, le statut de l’amazigh comme langue officielle peut ouvrir nombre de perspectives qui débouchent sur des réalisations concrètes. Si des initiatives bien pensées étaient lancées dans ce sens, la position du gouvernement serait intenable, sauf à assumer les deux collèges de l’époque coloniale. Le premier collège pour les usagers de la langue officielle, l’arabe, et le second pour les usagers de la langue officielle, tamaziɣt. Mais là, ce serait un autre problème…

Entretien réalisé par Aumer U Lamara

Notes

- Hend Sadi. Mouloud Mammeri, Au cœur de la bataille d’Alger, éditions Frantz Fanon, 170 pages, Alger, 2023.

- Hend Sadi. Mouloud Mammeri ou la colline emblématique, éditions Achab, 278 pages, Tizi Ouzou, 2014.

- Idir El Watani (Mabrouk Belhocine, Sadek Hadjarès, Yahia Henine). L’Algérie libre vivra, 1949.

- Disant cela, nous n’ignorons pas le travail de S.A. Boulifa avec ses recueils, ses cours, ses recherches, ni celui de Belkacem Ben Sedira ni la production de la famille Amrouche (dont le travail est longtemps resté confidentiel aux yeux de la masse kabyle, c’est en 2019 que Sadek Hadjeres apprit l’existence de « l’éternel Jugurtha », l’admirable essai, paru en 1946), ni les romans de Mohamed Dib, de Mouloud Feraoun et plus tard de Kateb Yacine avec son Nedjma, son théâtre, ses déclarations fracassantes sans oublier, sur le plan scientifique, le travail fourni par les chercheurs européens qui ont précédé Mouloud Mammeri.

- Térence (Publius Terentius Afer), né à Carthage aux alentours de 190 av. J.-C. et mort à Rome en 159, est un poète comique latin, vraisemblablement d’origine berbère. Auteur de seulement six pièces qui nous sont toutes parvenues, il est considéré, avec Plaute, comme un des deux grands maîtres du genre à Rome, et son œuvre a exercé une influence profonde sur le théâtre européen, de l’Antiquité jusqu’aux temps modernes. Source : Wikipédia

- Concernant la position des oulemas algériens sur la question amazighe, il y a une littérature qui commence à être abondante. S’agissant précisément de cette déclaration de Bachir Ibrahimi dans El Bassaïr du 28 juin 1948, nous avons entendu en 1978 le témoignage indigné de Hocine Aït Ahmed qui, en 1948, était responsable de l’OS et auteur du rapport de Zeddine sur la guerre révolutionnaire. Une étude avec traduction de cet article d’El Bassaïr a été faite par Mohand Tilmatine et publiée en 1997 dans la revue Awal, Cahiers d’études berbères 15 :

https://www.academia.edu/1483803/Les_Oul%C3%A9mas_alg%C3%A9riens_et_la_question_berb%C3%A8re_un_document_de_1948

H. Sadi écrit : « il faut en conséquence s’inscrire dans une stratégie de long terme ». C’est une façon de botter en touch et de faire l’autruche. Au rythme où avance l’arabisation aujourd’hui avec toutes les attaques et manipulations du régime, la langue amazigh sera un souvenir dans les musées.

Il faut ouvrir les yeux, et Hand a toutes la sagacité pour le faire, et voir qu’il y a lieu de passer rapidement à un autre mode de défense de cette langue amazighe. En cela l’option indépendantiste trouve toute sa raison.

La phrase citée a été malencontreusement tronquée. L’auteur à écrit :

» Ce rappel est destiné à faire prendre conscience que le combat est encore long et qu’il faut en conséquence s’inscrire dans une stratégie de long terme, ce qui ne veut pas dire qu’il faille rester inerte dans l’immédiat. Le risque qui guette en pareil cas est qu’au vu de l’urgence et de la gravité de la situation, la tentation de la fuite en avant s’impose avec comme conséquence la stratégie de la surenchère pour seul gouvernail. Or, rien n’est plus simple à gérer et à contenir qu’une telle dynamique.

Il est vain de faire mine d’ignorer des institutions qui, elles, ne vous ignorent pas. Cette option peut justifier la répression qui est la seule variable d’ajustement que possède le pouvoir pour contrôler la situation car l’on s’expose alors aussi bien aux manipulations qu’aux divisions. Et de fait, l’on devient à son corps défendant le bâton pour battre son propre camp. »

Ainsi, L’auteur vous a répondu par avance : attention aux surenchères verbales et aux incantations. Au risque de devenir le bâton pour se faire battre et faire battre son propre camp. Celà a helas! déjà largement commencé.

Quant à ce qu’il faut faire, l’auteur se prononce également :

» Même purement formel, le statut de l’amazigh comme langue officielle peut ouvrir nombre de perspectives qui débouchent sur des réalisations concrètes. Si des initiatives bien pensées étaient lancées dans ce sens, la position du gouvernement serait intenable, sauf à assumer les deux collèges de l’époque coloniale. Le premier collège pour les usagers de la langue officielle, l’arabe et le second pour les usagers de la langue officielle, tamaziɣt. Mais là, ce serait un autre problème… » Ah! Evidemment, il faut se retrousser les manches et travailler sur le terrain, à la base notamment. C’est assez simpliste mais ça peut être efficace. Par contre, crier « indépendance ! » et rentrer chez soi n’a jamais démontré » son efficacité, nulle part….Et la caravane continuera de passer.