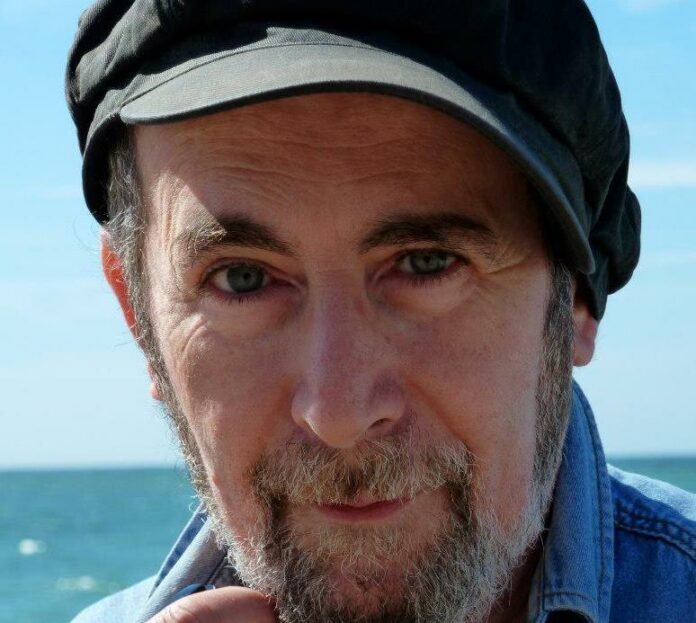

Farid Mammeri est un immense artiste, il y a chez lui des talents à foison, il porte toute cette dimension artistique dans son regard profond où s’expriment des couleurs et des émotions, pour l’œil avisé, il n’a pas besoin de peindre, il est le tableau.

Farid Mammeri est un artiste éclectique, il est peintre, poète, écrivain, journaliste, homme de radio et il excelle avec force et humilité dans toutes les expressions artistes qu’il embrasse.

Il a été animateur, producteur d’émissions à Radio Chaine 3 pendant de longues années, où s’exprimait déjà généreusement sa vision artistique. Beaucoup ont en mémoire ses émissions de haute volée, où le cœur côtoyait l’esprit.

Farid Mammeri est natif du beau village Taourirt Mimoun, At Yenni, wilaya de Tizi-Ouzou, village natal de Mouloud Mammeri, à proximité des villages d’Ath Laṛbâa, de Tigzirt, de Tassaft Ouguemoun et Yatafene.

Toute la création de Farid Mammeri est un souffle, une respiration. Le génie créateur de Farid Mammeri magnifie l’expression artistique en l’élevant vers les plus hautes cimes, vers l’élan poétique des sublimes rimes.

Ses tableaux sont un jaillissement de lumière, tel un geyser, c’est le soleil d’Afrique avec sa lumière éclatante, celle qui a émerveillé et a fait créer beaucoup de grands peintres.

Farid Mammeri a dans ses œuvres cette sublime lumière recherchée par tous les peintres.

Ce qui frappe le plus, c’est cette lumière et ces couleurs qui donnent à ces œuvres une dimension poétique insoupçonnée, dans une transfiguration du réel, mettant tous les sens en éveil pour en saisir la moindre émotion, et ne rien perdre de l’intensité qui nous enveloppe.

Les tableaux de Farid Mammeri accaparent le regard pour ne plus le lâcher. Dans cette profusion de couleurs jaillissent des émotions qui relient le cœur à l’esprit.

Il y a dans l’élan créateur de Farid Mammeri cette volonté de transmission, pour insuffler des espoirs. Il y a dans ses tableaux cette élévation quasi spirituelle qui réchauffe le cœur et donne des ailes, dans une vision sans cesse renouvelée d’un avenir meilleur où l’art fait naître des bonheurs.

La peinture de Farid Mammeri témoigne de la richesse de la culture berbère, dans sa diversité, elle continue de susciter l’admiration, la fascination et l’intérêt, elle continuera d’influencer les générations, car justement, elles s’ouvrent et ne referment pas l’horizon.

Le Matin d’Algérie : De l’université, à la poésie, à la peinture, au journalisme, à la radio, qui est Farid Mammeri ?

Farid Mammeri : Question difficile me semble-t-il, puisqu’il s’agit d’englober en quelques mots tout un parcours de vie, des moments privilégiés, des activités liées à une opportunité favorable ou tout simplement un désir d’expression.

Produire des émissions de radio a été un peu le fait du hasard mais on y prend très vite goût. Les émissions que j’ai eu à produire de « Chroniques des Arts » à « Esquisses » m’ont permis de rencontrer nombre d’acteurs efficients de notre culture.

C’est un véritable bonheur que de rencontrer Mahieddine Bachtarzi, Abdelkader Alloula, Kateb Yacine, Mohammed Khadda, Merzak Allouache, Slim, Wim Wenders, Julos Beaucarne, Jean-Jacques Beineix… La liste est longue sur dix-sept ans de radio.

Concernant la peinture et la poésie, j’ai eu la chance de naître dans une famille où l’on baigne très tôt dans l’art et la culture. Il y a d’ailleurs deux grandes figures, Da Mouloud (Mouloud Mammeri) par la littérature et Da Azouaou (Azouaou Mammeri) pour la peinture. Sans compter que ma propre mère était artiste à sa façon, elle m’a initié au dessin et à l’écriture très tôt.

Le Matin d’Algérie : Votre peinture est époustouflante, c’est le soleil d’Afrique, c’est un jaillissement de lumière, comment réussissez-vous cette magie ?

Farid Mammeri : Nous baignons dans une culture, on s’en imprègne dès l’enfance pour peu que l’on s’y intéresse. J’ai passé ma scolarité chez mes grands-parents à Tizi-Ouzou, mon grand-père avait récupéré des toiles de Da Azouaou, de son atelier à Sidi-Moussa et elles étaient accrochées un peu partout dans la maison. J’ai ouvert mes regards d’enfant sur ces merveilles.

Par la suite, au lycée El-Mokrani, j’ai eu la chance d’avoir comme professeur de dessin Oscar Spielmann, peintre tchèque reconnu.

Il nous a initié à l’art pictural comme l’aurait fait un professeur des Beaux-Arts, pendant deux années, 6è, 5è, une fois il m’a convoqué pour me dire que j’étais l’élève le plus doué de ses 6è. Concernant la lumière, c’est l’une des belles caractéristiques de notre Algérie, que ce soit au nord ou dans le sud.

Je me souviens notamment de ces splendides couchers de soleil dans le Hoggar, ou des magnifiques journées à Ath Yenni à contempler le Djurdjura.

Le Matin d’Algérie : On sent dans vos œuvres cette volonté de transmission, qu’en pensez-vous ?

Farid Mammeri : Nous portons tous en nous cette part d’humanité dans ses héritages culturels. Chacun les revisite à sa façon, en cela on se distingue des artisans qui eux recréent de mémoire » l’héritage ancestral.

Mon village natal est connu pour être celui des « forgerons », tout aussi bien du métal que du verbe. L’art se nourrit de l’art, dit-on. On ne crée pas ex-nihilo mais en fonction de toutes nos rencontres, y compris les plus éphémères ou fugaces. Autant de trésors voués à l’oubli que la mémoire retrouve et se réapproprie, d’une façon différente, certes, mais fidèle dans l’esprit, à l’héritage des ancêtres

Le Matin d’Algérie : « …quel que soit le point de la course où le terme m’atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que, quels que soient les obstacles que l’histoire lui apportera, c’est dans le sens de sa libération que mon peuple (et à travers lui tous les autres) ira. L’ignorance, les préjugés, l’inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement, mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l’on distinguera la vérité de ses faux semblants. Tout le reste est littérature. », que pensez-vous de cette déclaration de Mouloud Mammeri à Tahar Djaout ?

Farid Mammeri : C’est un passage dans l’entretien, peut-être prémonitoire, qui sait ? Mais qui est dans la suite logique de l’entretien entre Djaout et Da Lmouloud. Le projet de Laphomic s’est malheureusement arrêté à cet entretien. Ahmed Bounab, le directeur de cette édition, avait pour projet de faire plusieurs numéros dans le même style, un journaliste qui interroge un auteur, il s’est avéré qu’il n’y a pas eu de suite pour diverses raisons.

Pour en revenir à la citation, elle résume assez bien la pensée de Mouloud Mammeri concernant la culture au sens noble, qu’il s’attachait à préserver, défendre et propager par une transmission écrite. Il refusait celle des ghettos qui sécurisent peut-être mais stérilisent sûrement.

Le Matin d’Algérie : Vous êtes un artiste fascinant, vous excellez dans beaucoup d’expressions artistiques, vous passez d’un art autre, comment faites-vous ?

Farid Mammeri : Vous êtes cher ami conscient que je peux vous retourner le compliment puisque vous vous-même, vous êtes aussi bien poète que musicien chanteur.

Pour nous l’essentiel est l’expression, quelle que soit la forme qu’elle puisse prendre. On choisit celle qui nous traduit le mieux à un moment donné. Cela peut même parfois être le silence méditatif ou contemplatif.

Lorsque j’étais étudiant, nous avions créé un groupe autour de la poésie illustrée, ceci pour contourner la non publication de la poésie par les maisons d’édition et par là même la censure éventuelle qui pouvait s’opérer. Nous faisions nos expositions dans les campus universitaires et à la fac centrale d’Alger.

Ces expositions permettaient aussi des débats avec nos condisciples et nos amis étudiants.

Le Matin d’Algérie : Quel regard portez-vous sur la création artistique, la peinture en particulier, en Algérie ?

Farid Mammeri : Du temps où j’ai vécu à Alger, j’ai pu me rendre compte de l’extrême richesse de la création artistique avec un très large éventail comprenant aussi bien l’art naïf, l’art abstrait ou l’art figuratif.

Je peux citer tous les noms mais je peux renvoyer à l’excellent ouvrage de mon ami Ali El Hadj Tahar ou au dictionnaire du regretté Mansour Abrous.

De mon temps, j’ai pu encourager en les exposant au cercle Frantz Fanon, à Riadh El Feth, les talents naissants qui ont confirmé par la suite l’excellence de leurs promesses.

Le Matin d’Algérie : Vous êtes aussi journaliste, homme de radio, pouvez-vous nous en dire un mot ?

Farid Mammeri : Cela fait bien longtemps que je ne produis plus d’émissions culturelles à la radio. Peut-être parce que le seul moment où cela m’a intéressé c’était lorsque j’étais à Alger, à la chaîne 3 et que cela concernait mon vrai public, les miens dans mon pays.

Il y avait une vraie dynamique en ce temps là avec comme directeur, j’en profite pour le saluer, Rachid Boumediène, et à la production le regretté Lotfi Madani. Nous étions une vraie équipe et dans les années 80 nous étions la première radio en termes d’audience.

Le Matin d’Algérie : Quel sont les peintres qui vous influencent ?

Farid Mammeri : Des premiers peintres ou graveurs du Tassili qui nous ont légué de magnifiques fresques, à tous les peintres depuis Giotto, Van Gogh, Picasso, Issiakhem, Baya, Bourdine, Hakkar, Ziani, l’éventail est grand de tous ces artistes qui nous émerveillent.

Chacun y apporte sa touche, son génie, sa créativité. Les émotions qu’ils nous procurent sont certes différentes mais il n’en demeure pas moins qu’elles sont efficientes.

Je peux être tout autant sensible à un dessin d’enfant pour peu qu’il y ait un supplément d’âme dans son expression.

Le Matin d’Algérie : Un mot sur Mouloud Mammeri ?

Farid Mammeri : Nous venons de rendre hommage le 26 février dernier à l’ACB à Da Lmouloud, que dire ?

L’émotion est toujours aussi forte à l’évocation de sa disparition brutale. Il avait encore tellement de choses à dire, de terrains à défricher, de talents à permettre d’éclore.

Pour ma part, j’aurais aimé continuer le dialogue que nous avions toujours lors de nos rencontres familiales, que ce soit à Alger ou à Taourirt-Mimoun, avec sa fameuse colline.

Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours et à venir ?

Farid Mammeri : J’ai en projet une prochaine exposition de peintures à l’ACB entre avril et mai, ce sera l’occasion de revenir sur la thématique des printemps des libertés puisque mon exposition s’inscrit dans ce cadre.

Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?

Farid Mammeri : Merci à toi, Brahim, pour tout le travail que tu entreprends, tant par ta créativité en tant qu’auteur et musicien que passeur, média permettant l’expression des autres.

Entretien réalisé par Brahim Saci

- Publicité -