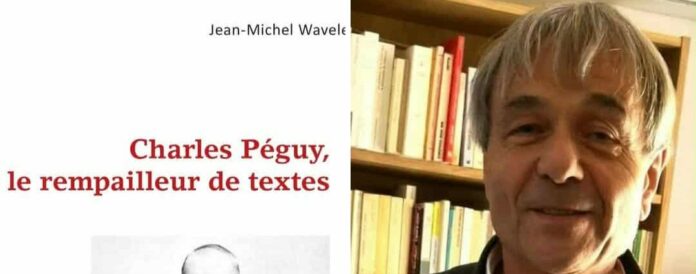

L’ouvrage de Jean-Michel Wavelet, Charles Péguy : Le rempailleur de textes, propose une exploration approfondie et rigoureuse de la vie et de l’œuvre de Charles Péguy, en restituant l’écrivain dans la totalité de sa trajectoire humaine, intellectuelle et morale.

Loin d’une approche purement littéraire, l’essai s’attache à faire émerger une figure profondément incarnée : celle d’un « fils de gueux », enfant d’une rempailleuse de chaises, marqué dès l’enfance par la pauvreté, la précarité et la proximité avec la vie ouvrière. Wavelet montre que cette « pauvreté de naissance » n’est ni un simple élément biographique ni un décor social, mais le creuset même d’une conscience politique et morale d’une extrême sensibilité.

L’engagement viscéral de Péguy en faveur de l’équité, de la fraternité et de la dignité du travail prend sa source dans cette expérience originelle. La pauvreté n’est jamais idéalisée, mais elle devient une mémoire vive, une référence constante à partir de laquelle l’écrivain pense le monde. Wavelet insiste sur cette « mémoire fidèle » des plus démunis, qui irrigue toute l’œuvre péguyienne et empêche toute complaisance à l’égard des abstractions idéologiques ou des compromissions sociales. Cette fidélité aux origines constitue l’un des fils directeurs majeurs de l’essai.

Le parcours de Péguy n’en est pas moins exceptionnel. Grâce à l’école républicaine et à l’action des « hussards noirs de la République », il bénéficie d’une véritable inversion du destin social. Wavelet souligne le rôle décisif de figures tutélaires, notamment celle de Théophile Naudy, présenté comme un authentique « tuteur de résilience ». Toutefois, cette ascension ne conduit jamais à une rupture avec le monde d’origine. Au contraire, elle renforce chez Péguy le sentiment d’une dette morale envers les humbles. L’auteur met ainsi en évidence l’indissociabilité de l’homme et de l’œuvre : la réussite intellectuelle n’efface pas la pauvreté initiale, elle la rend plus exigeante encore dans son inscription éthique.

C’est dans cette tension que se joue la première grande « rupture » analysée par Wavelet. Entre la vocation à enseigner et la nécessité de convaincre, entre une carrière institutionnelle sécurisée et l’engagement intellectuel, Péguy choisit résolument le combat d’idées. L’essai montre, à travers de nombreuses citations, que ce choix n’est ni accidentel ni romantique, mais profondément réfléchi. Le combat d’idées prime sur les ambitions de carrière ; la fidélité à l’idéal l’emporte sur le confort bourgeois. Péguy incarne ainsi une figure exigeante de l’intellectuel engagé, prêt à renoncer aux garanties sociales pour défendre une conception rigoureuse de la justice et de la fraternité.

Le titre de l’ouvrage, Le rempailleur de textes, condense avec force cette posture intellectuelle. En écho direct au métier maternel, il désigne la tâche que Péguy s’assigne : réparer, restaurer, redonner solidité et dignité aux mots et aux idées usés par les discours convenus, les slogans partisans et les conformismes intellectuels. Wavelet montre que cette entreprise se matérialise de manière exemplaire dans les Cahiers du hussard noir. Ces Cahiers ne sont pas seulement un support de publication ; ils constituent un véritable espace de liberté critique, conçu pour échapper aux dogmes, aux orthodoxies et aux enfermements idéologiques.

À travers les Cahiers, Péguy cherche à « connaître et mutualiser » les savoirs et les sensibilités, dans un esprit de dialogue exigeant. Wavelet insiste sur le fait que cette démarche vise explicitement à lutter contre le déséquilibre social et intellectuel de son époque. La pensée n’y est jamais séparée de l’expérience vécue, ni de la responsabilité morale. Ce refus de la spécialisation étroite et du cloisonnement idéologique confère aux Cahiers une portée qui dépasse largement leur contexte historique.

L’un des mérites les plus significatifs de l’essai de Jean-Michel Wavelet réside dans sa capacité à actualiser la pensée de Charles Péguy sans la trahir. L’auteur ne se contente pas de restituer une œuvre dans son temps ; il s’emploie à en montrer la résonance contemporaine. Les interrogations péguyiennes sur l’équité, l’engagement, la dignité et la morale publique trouvent un écho saisissant face aux crises de notre époque. En ce sens, Péguy apparaît comme un « héros moderne », non par héroïsation naïve, mais par la force de sa résistance éthique et de sa fidélité aux origines.

Wavelet développe cette actualisation en reliant explicitement la pensée péguyienne aux enjeux sociétaux et climatiques contemporains. Le refus du déséquilibre social, l’attention portée à la valeur du travail et la mémoire fidèle de la pauvreté deviennent des outils critiques face à l’individualisme dominant et à la logique de la consommation effrénée. L’éthique péguyienne, telle que la lit Wavelet, invite à une sobriété assumée, à une responsabilité collective et à une vigilance constante face aux formes modernes d’aliénation sociale et environnementale.

Cette actualisation passe également par une réflexion approfondie sur le rôle de l’école et de la transmission. Wavelet rappelle que, pour Péguy, l’école républicaine ne saurait être réduite à un instrument de promotion sociale ou d’adaptation économique. Elle constitue un lieu de formation morale, où s’apprennent la rigueur, la patience, le sens du temps long et la fidélité aux héritages. La figure des « hussards noirs » incarne cette exigence : transmettre, ce n’est pas produire de l’efficacité immédiate, mais former des consciences capables de durer, de résister et de discerner. En ce sens, la pensée péguyienne s’oppose frontalement aux logiques contemporaines de rentabilité, d’urgence et d’évaluation permanente, et propose une conception exigeante de l’émancipation intellectuelle.

C’est toutefois dans la distinction centrale entre la « mystique » et la « politique » que l’essai atteint son point d’aboutissement théorique. Reprise et approfondie par Wavelet, cette distinction constitue le cœur de la pensée de Péguy. La mystique désigne l’élan initial, la pureté de l’intention, l’idéal désintéressé qui fonde toute action authentique, qu’elle soit sociale, républicaine ou spirituelle. La politique, à l’inverse, correspond au processus par lequel cet idéal se dégrade progressivement en technique de pouvoir, en calcul stratégique ou en opportunisme partisan.

Wavelet montre que cette dégradation n’est pas accidentelle, mais presque inévitable si la vigilance se relâche. L’œuvre de Péguy agit alors comme un garde-fou permanent, rappelant sans cesse la nécessité de « prévenir la dégradation de la mystique en simple manœuvre politique ». Cette injonction morale traverse les époques et s’impose avec une force renouvelée dans un contexte contemporain marqué par le cynisme, la défiance et la crise de la parole publique.

Cette perspective confère également à l’œuvre de Péguy une dimension profondément pédagogique. Penser, chez lui, n’implique jamais un retrait du monde, mais une exigence de formation des consciences. Wavelet souligne ainsi que la rigueur intellectuelle constitue une condition première de l’émancipation collective, du discernement critique et de la responsabilité civique.

En reliant cette exigence de vigilance aux défis critiques du XXIᵉ siècle, Wavelet confère à Péguy une portée résolument intemporelle. L’éthique péguyienne, centrée sur la dignité humaine, la mémoire des plus démunis et la fidélité à l’idéal, devient une boussole pour penser une action politique et citoyenne qui ne renonce pas à l’intégrité. Péguy apparaît ainsi comme un tuteur moral et intellectuel, dont les écrits ne sont pas seulement à interpréter, mais à mobiliser.

En définitive, Charles Péguy : Le rempailleur de textes s’affranchit du statut de simple analyse érudite pour s’imposer comme une réflexion sociétale et philosophique de grande ampleur. Jean-Michel Wavelet y propose une lecture engagée et exigeante d’un auteur fondamental, en montrant comment la fidélité aux origines, la résistance éthique et la vigilance face aux dérives du politique peuvent nourrir une pensée vivante et opérante. Péguy n’y est pas figé dans le passé, mais offert comme une figure essentielle pour réinterroger le présent et réenchanter le politique à partir d’une exigence morale intacte.

Brahim Saci

Jean-Michel Wavelet, Charles Péguy, le rempailleur de textes, Paris, Éditions L’Harmattan, 2024.

- Publicité -