Créé à l’initiative de l’Institut français d’Algérie, sous l’égide de la prestigieuse Académie Goncourt, le Choix Goncourt de l’Algérie qui est à sa 7e édition n’aura pas lieu cette année. Les affaires Sansal et Daoud sont passées par là.

La décision de l’annulation de cet événement. littéraire a été prise par l’Académie Goncourt. Elle vient en réaction à l’interdiction du livre de Kamel Daoud en Algérie.

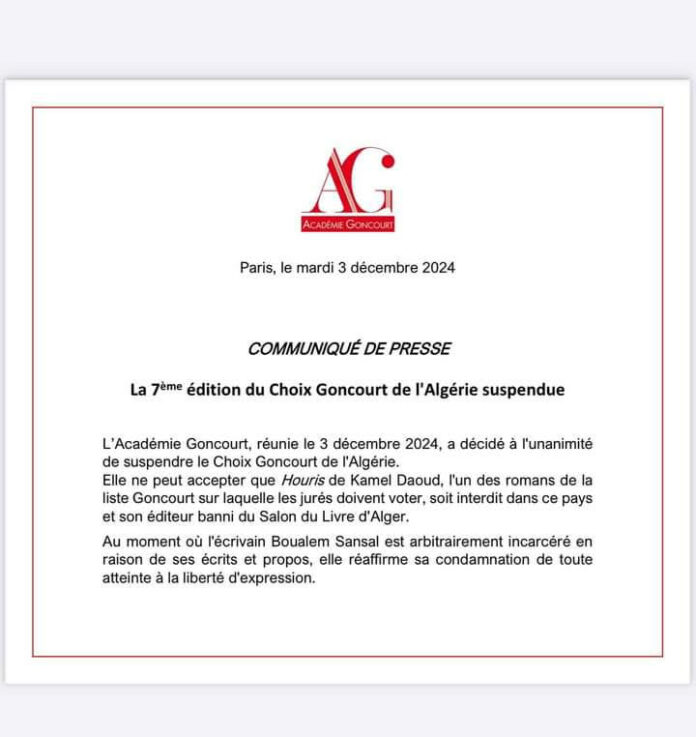

« L’Académie Goncourt, réunie, mardi 3 décembre, a décidé à l’unanimité de « suspendre » le Choix Goncourt de l’Algérie », annonce l’institution littéraire française dans un communiqué publié sur son compte X.

« Elle (l’Académie Goncourt) ne peut accepter que Houris de Kamel Daoud, l’un des romans de la liste Goncourt sur laquelle les jurés doivent voter, soit interdit dans ce pays et son éditeur banni du Salon du Livre d’Alger », peut-on lire dans le communiqué de la prestigieuse académie qui exprime sa solidarité avec l’écrivain Boualem Sansal incarcéré en Algérie.

« Au moment où l’écrivain Boualem Sansal est arbitrairement incarcéré en raison de ses écrits et propos », l’Académie Goncourt « réaffirme sa condamnation de toute atteinte à la liberté d’expression ».

Intérêt accru des jeunes lycéens et étudiants

Le Choix Goncourt de l’Algérie rassemble chaque année une centaine de jeunes lecteurs algériens, pour la plupart étudiants ou lycéens. Ce sont des adhérents des médiathèques de l’Institut français d’Algérie.

Ils animent des débats et lisent les ouvrages de la deuxième sélection du Goncourt pour choisir leur lauréat du Goncourt de l’Algérie. L’année dernière, ils avaient choisi l’ouvrage de Jean-Baptiste Andréa, Veiller sur elle, qui avait remporté le Goncourt à Paris.

Le nombre de villes participantes à l’évènement ne cesse de croître avec dix villes représentées cette année (Annaba, Alger, Batna, Béjaïa, Constantine, Oran, Tiaret, Mascara, Saïda et Tlemcen) pour un prix qui suscite beaucoup d’intérêt au sein dupaysage littéraire et universitaire algérien.

Selon le calendrier de la 7e édition prévue en 2025 et publié par l’Académie Goncourt sur son site, la première partie du Choix Goncourt de l’Algérie était prévue entre mars et juin 2025 avec « lecture des romans, réunions d’échange et partage des impressions de lecture ».

Le vote est mené en coordination avec les médiathèques des cinq antennes de l’Institut français d’Algérie, qui cette année ont constitué les 8 jurys de lecteurs passionnés.

L’annonce du vainqueur de la 7e édition du Choix Goncourt Algérie devrait se faire au mois de juillet, l’année prochaine.

Historique

Parrainé par l’Académie Goncourt, le Choix Goncourt est une manifestation annuelle a pour objectif de valoriser la littérature et la langue françaises à l’échelle mondiale.

Cet événement met à l’honneur des étudiants, parfois des lycéens, qui attribuent le prix à un auteur francophone contemporain dont le roman figure sur l’une des trois sélections annoncées par les académiciens en préambule au prix Goncourt.

Le Choix Goncourt est une déclinaison internationale de ce prix, créée en 1998 sous le parrainage de l’Académie et destinée à un public étudiant à l’étranger. 37 Choix Goncourt ont lieu dans le monde chaque année pour promouvoir les romans français.

Le Choix Goncourt offre l’opportunité aux étudiants, possédant une maîtrise suffisante du français à l’écrit et à l’oral, de participer à un processus de sélection littéraire en choisissant le meilleur roman parmi ceux figurant dans l’une des trois sélections du Prix Goncourt (15, 8 ou 4 livres).

Les jurys des Choix Goncourt sont exclusivement composés des étudiants participants. Cette initiative permet de favoriser les échanges entre étudiants tout en renforçant leurs compétences linguistiques et leur esprit critique.

Débutée en Pologne en 1998, l’aventure littéraire des Choix Goncourt s’amplifie en effet toujours avec l’Italie, la Serbie, la Roumanie unie à la Moldavie, la Belgique, l’Orient (11 pays), la Suisse, l’Espagne, la Slovénie, la Bulgarie, la Tunisie, l’Algérie, la Chine, le Brésil, le Maroc, l’Uruguay rejoint par l’Argentine, la Géorgie, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Grèce, l’Irlande, la République tchèque, les Etats-Unis, le Japon, la Croatie, l’Estonie, la Finlande, les Pays-Bas, l’Inde, le Vietnam, la Suède, le Portugal, le Cameroun, la Corée du Sud, le Niger, la Côte d’Ivoire, la Slovaquie…

Les ambassades de France et les Instituts français pilotent sur place le Choix Goncourt.

Sofiane Ayache